コロナ禍で痛手を被りながら新しい展望を描く飲食企業の「急速冷凍」技術とは

コロナ禍にあって飲食業界が注目するようになった分野に「急速冷凍」が挙げられる。そのポイントは、これによって食品の長期保存が可能となること。そして「再現性が高い」、つまり解凍した時に急速冷凍をかける直前の状態に再現できるようになったこと。この技術によって、仕入れた食材のロスが軽減され、例えば「うなぎ」とか「おせち」といった需要期が集中する食品を、食材を良質かつ安価な時季に仕入れ、閑散期に調理を行って保存しておく、ということが可能になる。また、店の看板としている調理品を急速冷凍にかけて、EC(通信販売)によって販路を開拓することができる。このように急速冷凍の技術は、飲食業における時間と労働力の課題を解決してビジネスチャンスをもたらす存在となっている。

ここで、ある急速冷凍の技術を開発した会社と、その技術を取り入れて新しいビジョンを描いている飲食企業の事例を紹介しよう。

長期保存が可能で再現性が高い

ここで述べる急速冷凍の技術とは株式会社テクニカン(本社/神奈川県横浜市、代表/山田義夫)の「凍眠」で、その技術を取り入れた飲食業は株式会社カスタマーズディライト(本社/東京都江東区、代表/中村隆介)である。

まず、飲食業のカスタマーズディライトは2007年2月に創業。建設業としてスタート、FCで飲食業を手掛けるようになり、事業基盤を固めてコロナ禍前に約140の店舗網を築いた。飲食業の主力は居酒屋「筑前屋」とハンバーグ&ステーキの「肉のはせ川」。どちらも事業譲受したもので、展開エリアは「筑前屋」が都心や住宅地、「肉のはせ川」はロードサイドという具合に守備範囲を広くして事業拡大を図ってきた。焼肉チェーン、焼鳥チェーンも擁しているが、いずれも事業譲受によるものだ。

さて、コロナ禍で同社の既存店は大きな痛手を被った。そのような中で「凍眠」を知った。これは調理済み食品を真空パックして、マイナス30度のアルコールに浸けることによって急速に凍らせて、必要な時に解凍するというもの。この解凍した時の再現性が優れているという。

この技術を開発したテクニカンは、代表の山田氏が「凍眠」の技術を生み出して事業をスタートした。会社設立は1989年7月である。

山田氏は家業である食肉卸業を継いでこの事業を営んでいた。外食産業が急成長する中で食肉の需要は増えていったが、供給が追い付いていかない。それは食肉を冷凍させるために時間を要したから。そこで食肉を冷凍させる時間を短縮して需給バランスを保つことを日々考えるようになった。

山田氏はダイビングを趣味としていて、ある時、海の中の「水温20度」と陸上の「気温20度」の感じ方が全く違うことからあることをひらめいた。それは、液体の方が気体よりも早く熱を伝えることができるということ。これに関連して説明すると、90度の熱湯に触れると火傷をするが、サウナの90度は我慢することができる、ということだ。そこで「比重が軽くモノが沈む」「低温になっても凍結しない」「機械が腐食しにくい」等々のポイントを整理していき、この冷凍技術の液体には「アルコール」が適していることを突き止めた。

この技術開発の目的は当初「冷凍のスピードを上げる」ことであったが、解凍した際の「再現性が高い」ことが分かった。冷凍食品の需要は増える傾向にあったが、同社によると「再現性はとても良い。しかし、どこかに欠点があるのでは」と周りから訝しがられ、大きく脚光を浴びることがなかったという。

「凍眠」が注目されるようになったのが、コロナ禍であった。「凍眠」が食品を扱う業界の課題を解決する存在として知られるようになった。同社では2019年暮れに「凍眠ミニ」の販売を開始した。1時間あたりで1.5キロの食品を冷凍できる機械である。これがコロナ禍となり、倍の勢いで売れるようになった。

新しい保存の形が用途範囲を拡大する

「凍眠」の技術はB to Bにおいて大きく二つのスキームがある。

まず、食品工業の場面。産地で採れたものを「凍眠」にかけることによって同じ鮮度感で長期保存ができる。これによって食品の相場の変動リスクが軽減される。例えば、ある漁港で名産の魚介類が大量に揚がったとする。それを生で流通させ、一方で「凍眠」にかけておくと不漁の時にも安定して流通させることができる。

次に、飲食業の場面。食材に「凍眠」をかけることで、最も品質の良い状態の長期保存が可能となり、廃棄ロスが著しく軽減される。これまで手空き時間とされていた時に調理が可能となり、得意とする料理を冷凍食品化することによって、デリバリーではなく遠距離流通によって需要者に届けることができる。

この後者の発想は、技術の開発者であるテクニカンに新しい事業をもたらした。「凍眠」をかけた食材や調理済み食品を販売する「TŌMIN FROZN」(トーミンフローズン)を2021年2月、横浜市営地下鉄・仲町台駅(都筑区)近くにオープンした。ここでは「凍眠」の機械を使用している食品業者や飲食業者から仕入れた冷凍食品を約500品目ラインアップしている。

例えば、冷凍すし1人前1490円(税込)という商品がある。これはすし職人が一貫ずつ握っているというコンセプトで製造され、フレッシュな状態の価格とほぼ同等になっている。「長期保存が可能で再現性が高い」という特長によって、一般家庭における冷凍食品の新しい使い勝手を切り拓いている。

液体は冷凍することによって膨張するが、これはマイナス1度から5度の間で生じること。「凍眠」の場合は急速にマイナス30度の状態にするために膨張が抑えられる。再現性が高いことの所以であるが、これが日本酒の冷凍保存に効果があることが判明した。火入れをしない生酒は経時によって劣化するが、「凍眠」によって瓶が割れることなく長期保存できる。そこで、トーミンフローズンでは日本酒と珍味をセットにした商品の拡販を推進している。

労働環境を改善しビジネス領域を拡大

さて、「凍眠」を取り入れたカスタマーズディライトの状況と展望について述べよう。前段でB to Bのスキームを述べたが、同社における「凍眠」はまさにこの後者に該当している。

同社では「凍眠」を2021年7月より取り入れて休業している店舗で冷凍食品を製造していたが、この分野に本格的に参入しようと埼玉・所沢にある所沢総合食品地方卸売市場の中に120坪を借りセントラルキッチンを4月15日から稼働させている。ここには大型の「凍眠」を6台導入して冷凍食品の製造をメインに行っている。工場長は調理技術者が担っている。

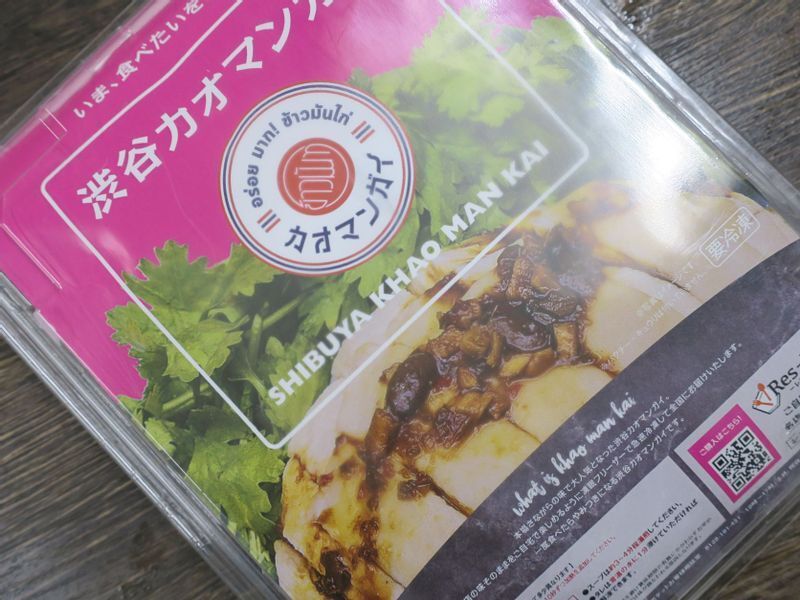

これから冷凍食品のアイテムを逐次増やしていくが、現在の事例としてタイ料理の「カオマンガイ」を紹介しよう。

同社ではカオマンガイ専門店の「渋谷カオマンガイ」を擁しているが、この業態は今後FC展開も可能であると考えている。そこで同店の看板商品であるカオマンガイを冷凍食品にして加盟店に供給することを検討している。商品の調理は「凍眠」を使ってセントラルキッチンで全て行っている。

同社が「凍眠」技術を活発化するに伴いECサイト「Res-Pocke~レストランポケット~」を立ち上げた。カオマンガイはここで単品800円、3食セット2400円、6食セット4500円で販売。同じブランドでグリーンカレー、さらにラーメン「満鶏軒」の鴨中華そば、焼肉「食道園」のキムチもラインアップしている。

https://res-pocke.com/

同社における冷凍食品は現状一般消費者向けであるが、このセントラルキッチンの展望は大きく描かれている。同社代表の中村氏はこう語る。

「『凍眠』によって、店舗段階では仕込みが不要となり労働環境は大きく改善される。キッチンの機能をコンパクトにすることができることから、小さくて本来飲食業に向いていない物件でも飲食店の営業が可能になる。また、同業他社の製造を受託するなどOEMの役割も担っていきたい」

コロナ禍によって「フードテック」「レストランテック」は著しく進展している。技術革新を背景にした「食品を届ける」というビジネスの新しい形が示されている。