ブータンを挟んで対峙する中国とインド:「幸せの国」は戦場になるか

ブータンといえば、ヒマラヤに位置する小国でありながら、国民の97パーセントが「幸せ」と答える「世界一幸せな国」として知られます。その国家運営は、国内総生産(GDP)に代表される経済水準より、国民の幸福に注目した国民総幸福量(GNH)に重点を置いたものです。

しかし、その「幸せの国」をめぐり、中国とインドの両軍がにらみ合う事態となっています。

8月3日、中国政府はブータンと中国の国境付近のドクラム(Doklam:中国名洞朗)高原にインド軍が兵舎を建設していると指摘し、「地域の緊張を高めている」として即時撤退を要求。これに対して、インド政府は「ブータン領内に中国軍が不法に侵入している」と非難したうえで、「外交を通じた中国への働きかけを続ける」と述べながらも、中国側の要求に応じる気配をみせていません。

インド政府高官によると、両軍それぞれ300名ほどの兵士が、150メートルほどしか離れていない位置にあるといいます。

中国とインドは、いずれも10億人以上の人口を抱え、急速な経済成長を経た大国であるだけでなく、ともに核保有国でもあります。両国がブータンをめぐって対立する状況は、膨張する中国と、それに危機感をつのらせるインドの間の摩擦を象徴するものといえます。

なぜブータンか?

今回、中国とインドの対立が表面化した直接的なきっかけは、6月半ばから中国軍が中国とブータンの国境付近のドクラム高原を横断する道路の建設を始めたことでした。

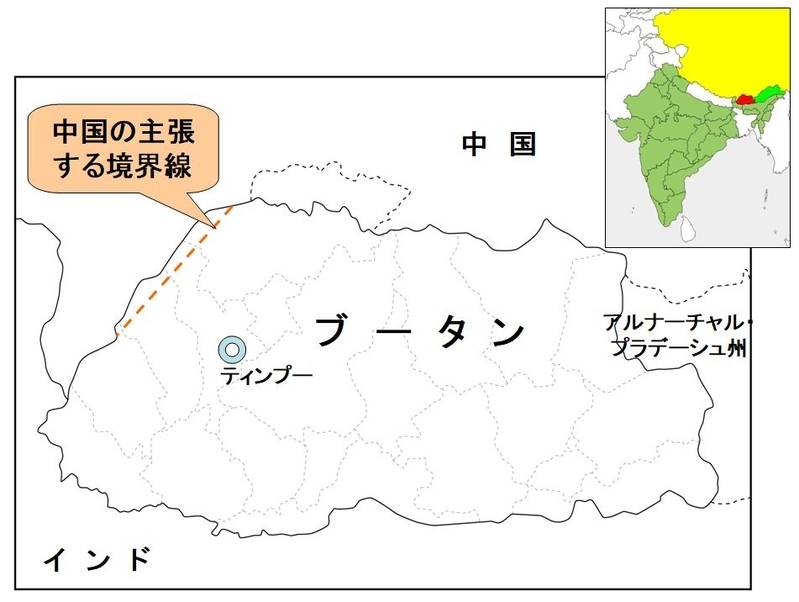

元来この地域の国境線は複雑で、国境紛争は当事国の間で常に懸案としてあったものでした。1890年、当時インドやブータンを支配していた大英帝国は、清朝との間で境界を画定する条約を締結。そのなかで、チュンビ渓谷がブータンと中国の境界と定められました。

しかし、独立後の1966年、中国は境界線の南方にあるプナカを含むブータン北西部の領有権を主張し、中国軍がチュンビ渓谷南方に姿を現しました。これによってブータンと中国の国境問題が顕在化したのです。

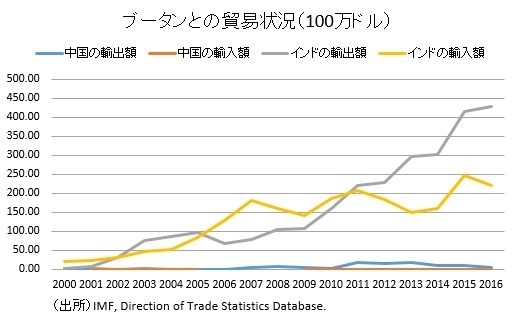

もともとブータンはインドの影響が強く、1949年にはインドがブータンの外交や国防を「導く(guide)」ことを定めた条約が結ばれていました。この、必ずしも対等と言えない関係に見て取れるように、ブータンはチベットやバングラデシュなどとともに、インドの勢力圏でもあるのです。貿易額でみても、ブータンは中国とより、インドと緊密な関係にあることが分かります(中国はブータンと国交がない)。

そのインド自身も、中国との間に領土問題を抱えています。ブータンの東にあるアルナーチャル・ブラデーシュ州は1954年からインドが実効支配していますが、中国も領有権を主張しています。さらに、両国はカシミール地方の東部アクサイチンの領有をめぐって、1962年の中印戦争で直接戦火を交えた経緯もあります(その後アクサイチンは中国が実効支配しているが、インドが領有権を主張している)。

中国と因縁のあるインドの後ろ盾のもと、ブータンは中国と交渉を重ね、1988年、1998年に「係争地を一方的に変更しない」ことを定めた条約を締結しました。今回、中国軍が道路を建設し始めたのはブータンが国境と定めるラインの内側で、2度の条約に反するとブータンは主張。その結果、ブータンの「守護者」インドが動き始めたのです。

双方の主張

6月29日、ブータンが中国に抗議したのと同日、中国政府は1890年の英中合意に基づく中国側の地図を初めて公開。中国が主張するブータンとの境界が、この条約で定められたものだったと強調しました。

さらに7月3日に中国政府は、自らの主張に沿った「1890年の英中合意に基づく境界」を、インドの初代首相ネルーも認めていたと主張。その根拠として、1959年にネルーが周恩来にあてた手紙を引用しました。そこには「ブータン、インド、中国の3ヵ国の国境が交わる地域に領土問題がない」という主旨の記述があり、中国によるとこれは7月3日に新たに示した地図で示された境界を「ネルーが認めていた」となります。

ところが、これに対して、インド側は「ネルーの手紙の一部を、文脈を無視して抜粋している」と批判。インドのヒンドゥー紙によると、ネルーは手紙のなかの問題の一節に続けて、「チュンピ渓谷の南岸までが中国領」という中国側の主張を否定し、そのうえで「中国の地図の誤りを正すことは取り組むべき課題である」と述べたといいます。これに従うと、ネルーが「この地域に領土問題はない」といったのは、現状の境界を「最終的なものと捉える」という意味だったとなります。

こうして解釈や言い分が食い違うなか、中国、インドの両軍がブータンを挟んで対峙することになったのです。

かつてなく強気の中国

先述のように、ブータンとの領土問題に、中国が軍事力を背景に威圧的な態度で臨むことは初めてではありません。とはいえ、1988年、1998年の合意を経て、この地域における中国の軍事活動は影を潜めていました。

ところが今回、中国政府はブータンだけでなく、その「守護者」として振る舞うインドに対しても、軍事力の行使を否定していません。中国の国防部(日本の防衛省にあたる)によると、「どの国も平和を守る能力への中国の自信と、国家の主権、安全保障、開発による利益を守る中国軍の意志を過小評価するべきでない」。

インドは中国だけでなくロシア、ブラジル、南アフリカからなるBRICSのメンバーでもあり、中国にとって「西側主導の国際秩序に立ち向かう」点で多くの利益を共有する隣国でもあります。

それにもかかわらず、中国が威圧的な態度を隠さないことからは、習近平体制の「大国意識」だけでなく、中国にとってこの地域の重要性が増していることもうかがえます。

習近平体制にとってのブータン

ユーラシア大陸からアフリカ大陸東岸に至る広大な経済圏「一帯一路」構想を掲げる習近平体制にとって、自国と隣接するエリアへの交通網の整備は、いわば土台工事です。そこには、当然ブータンやインドも含まれます。

もともと「一帯一路」構想には、世界経済だけでなく中国自身の経済成長が鈍化するなか、「景気を刺激する公共事業を国外でも行う」という側面があります。国民に対して共産党支配を正当化するうえで、経済成長が不可欠の条件であることからも、「一帯一路」構想は中国にとって、対外政策の柱であると同時に国内政策でもあり、その成否は習近平体制にとって死活的な重要性をもつといえるでしょう。

これまで、「一帯一路」のうち「一帯」(海上ルート)をめぐっては、南シナ海での人工島の増設などをめぐり、フィリピンやヴェトナムをはじめとする東南アジア諸国との間での対立が伝えられてきました。これに対して、「一路」(陸上ルート)に関しては、中国〜カザフスタン〜ロシア〜ベラルーシを経てEU圏に入り、ロンドンにまで至る鉄道網が2017年1月に開通したことにみられるように、総じて関係国との間に大きな波風は立ってきませんでした。

ところが、「一路」を加速させるためには、高速鉄道だけでなく道路網の整備も欠かせません。その結果、ユーラシア大陸の西を目指す中国は、長年ブータン、インドとの間で懸案となっていた、デリケートな地域に足を踏み入れることになったといえます。ブータンやインドに対する威圧的な態度からは、「一帯一路」にかける習近平体制の執念を見て取れるでしょう。

インドにとっての「一帯一路」

ただし、中国の威圧的な態度は、かえってインドのナショナリズムを喚起し、両国間の緊張を高める結果になっています。

先述の領土問題もあり、もともとインドには中国への不信感が根強くあります。特に「一帯一路」構想は、インドが自分の勢力圏と位置づける南アジア各国やインド洋を含んでいるため、インド政府からみて面白い話でないことは確かです。

実際、2017年5月に開催された「一帯一路」国際会議に集まった「沿線国」の首脳のなかに、モディ首相はおろかインド政府の代表団の姿はありませんでした(日本からは「政府代表」ではなく自民党の二階幹事長が出席)。中国政府が各国に再三、首脳クラスの参加を呼びかけていたなか、インド政府がこれを全く黙殺したことは、中国主導で進む「一帯一路」に対する、インドの静かな、しかし断固たる拒絶の意思を示すものだったといえます。

そのうえで、インドはこの地域におけるインフラ整備を自ら加速させています。2017年5月末には、アルナーチャル・ブラデーシュ州とアッサム地方を結ぶ、インド最長の9.2キロメートルに及ぶ橋が開通。この地域で進むインフラ整備は、中国国境の防衛を重視するインド政府の姿勢を示します。

中印対立のオッズ

とはいえ、中国とまともに対立することは、インドにとって分の悪い賭けです。

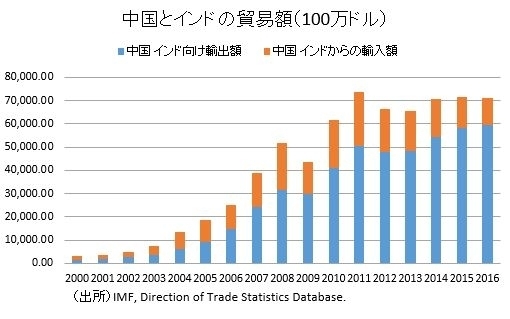

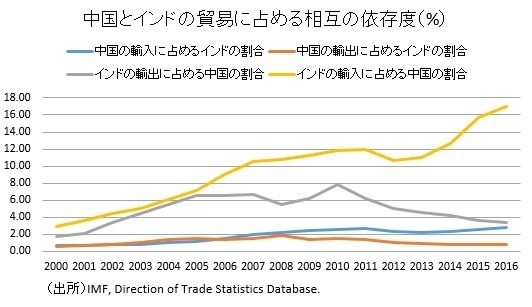

中国とインドの間では経済的な取引も活発ですが、貿易額でみれば中国側の大幅な出超になっています。つまり、もともとの経済規模の差もさりながら、正面から対決した時、インドの方が経済的損失が大きいといえます。

さらに、インドにとってはタイミングもよくありません。

1962年の中印戦争では、中国の奇襲攻撃を前にインド軍は撤退を余儀なくされ、アクサイチンの占拠を許しましたが、これはキューバ危機で米ソが対立している間に起こりました。中印の緊張が高まっていた当時、米国ケネディ政権は「共産主義の脅威」への対応を優先させてインドを支持し、ソ連のフルシチョフ書記長も中ソ論争を背景にインドを擁護していました。つまり、どこまで計画ずくだったかはともかく、少なくとも中国に対するよりインドに好意的な超大国が介入する余裕のないタイミングで、中国は軍事行動を起こしたのです。

現在の世界を見渡せば、米ロ関係は過去最悪といわれるほど悪化しています。お互いのことで手一杯の米ロに、これ以上タスクを抱え込む余地は、ほとんどありません。

インドはもともと中立志向が強く、冷戦期も東西両陣営のいずれとも一定の距離を保っていましたが、1992年からインド海軍は米軍との合同訓練を実施してきた一方、ロシアともMiG-29K戦闘機の購入などを含む安全保障協力を行なってきました。

しかし、トランプ政権は北朝鮮問題だけでなく貿易問題を重視しており、そのキーとなる中国の存在感は嫌が応にも高まっています。また、やはり「一帯一路」に警戒感をもつロシアにとっても、北朝鮮問題やウクライナ問題などの課題が山積するなか、インドとの友好関係の優先順位は必ずしも高くありません。

言い換えれば、今日は、ほとんど注目されないブータンやインドとの国境紛争で中国を制止する意思や力をもつ国がほとんどないタイミングといえるでしょう。

ナショナリズムの衝突

しかし、状況が不利であっても、インドは中国の威圧を正面から受け止めざるを得ません。そこには、中国と同様、そして日本を含む西側先進国と同様、インドでもナショナリズムが高まっていることがあります。

ヒンドゥー・ナショナリズムの高まるインドでは、少数派ムスリムなどに対する嫌がらせや襲撃が横行していますが、モディ政権はその取り締まりに消極的。その一方で、政府に批判的な言論は取り締まりや監視の対象になっており、6月には政府に批判的な報道が目立った、インド最古のテレビ局NDTVが中央情報局の家宅捜索を受け、これに抗議するジャーナリストが全土から同社に参集しました。

高まるナショナリズムのもと、先述の「一帯一路」国際会議に関しても、多くのメディアで「参加するべきでない」という論調が目立ったことが、インド政府代表団の不参加を後押ししました。ただし、このインドのナショナリズムが、中国の重んじるメンツを潰す結果になったことも確かです。

ブータンに対する中国の威圧的な態度に関しても、インドでは「中国の(拒絶反応を限定的に抑えながらも、少しずつ切り落としていく)サラミ戦術」への警戒が広がっています。なかには、インディア・トゥデイのように「(中国のタンカーの多くが通る)マラッカ海峡を封鎖するべき」といった強硬な意見も目立ちます。こうした世論は、インド政府をして、後には引けなくしているといえるでしょう。

こうしてみた時、習近平体制のもとで中国が膨張する傾向を強め、モディ政権のもとのインドでナショナリズムが高まるなか、ブータンをめぐる緊張は抜き差しならないものになる可能性が小さくありません。

それまでの経済的な拡張路線が頭打ちとなりながならも膨張し続けざるを得ない大国同士が、それぞれナショナリズムに支えられ、残りわずかな土地をめぐって対決する状況は、バルカン半島を挟んでロシア帝国とオーストラリア・ハンガリー帝国が対峙していた、第一次世界大戦前夜を思い起こさせます。中印対立の行方は ブータンが「幸せの国」であり続けられるかだけでなく、中国の「一帯一路」にとっての試金石にもなるといえるでしょう。