沖縄地方は50年前の本土復帰から梅雨入り・梅雨明けの情報を発表

沖縄の本土復帰の日

今から50年前、昭和47年(1972年)の5月15日、沖縄が本土復帰し、沖縄県が誕生し、琉球気象庁は沖縄気象台となって気象庁の傘下に入りました。

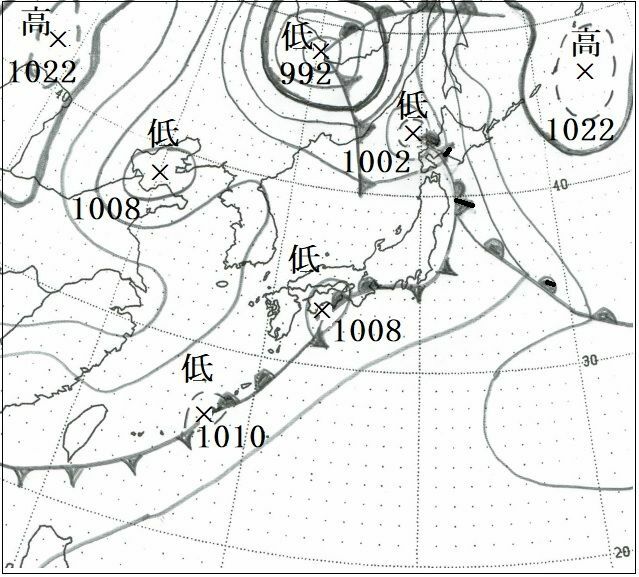

この日は、北海道から関東南岸、四国付近を通って南西諸島に延びる前線があり、那覇の最高気温29.7度、天気は「曇り時々雨」でしたが、日照時間は4.2時間もありました(図1)。

雲の合間から時々日が差すという、天気変化の激しい1日でした。

「沖縄県」いま祖国に帰る

27年ぶり(72.5.15)

日米関係に新転機

ベトナム戦激化の中で

…

豪雨のあと再生の朝

94万同胞多難なスタート

【那覇】沖縄に新しい朝が訪れた15日午前0時、午後から降り続いていた激しい雨がぴたりとやんだ。27年間の空白を経過しての再生、沖縄県の誕生である。…。

引用:毎日新聞朝刊(昭和42年(1972年)5月15日)

沖縄本土復帰の日の前日は、日降水量が149ミリという大雨が降り、復帰の日も63.5ミリの雨が降っており、18日から20日にもまとまった雨が降っています(図2)。

沖縄で流通していたドルから日本の円への交換は、5月15日から20日までの間は手数料無料で、当時の6日間平均の1ドル304円68銭から端数を切り上げた1ドル305円で行われました。

このため、手数料無料の交換を行うために、雨の中で3時間待ちという事態が起こっています。

小満芒種(スーマンボースー)

沖縄には「小満芒種(スーマンボースー)」という言葉があります。

二十四節季の小満(5月21日頃)から芒種(6月6日頃)にかけてが、沖縄で雨が最も降る時期とされている言葉です。

つまり、この頃が沖縄の本格的な梅雨期間ということもできます。

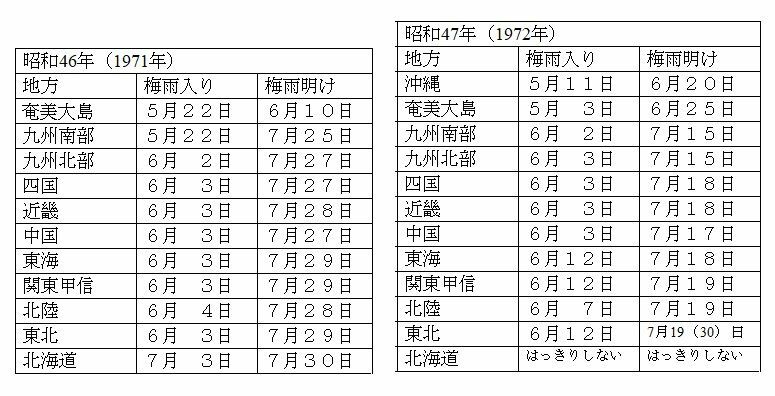

気象庁のホームページには、昭和26年(1951年)以降の、各地方の梅雨入り・梅雨明けの一覧があります。

沖縄地方も、昭和26年(1951年)以降の「梅雨入り」と「梅雨明け」が掲載されており、昭和47年(1972年)の梅雨入りは、5月11日であり、沖縄復帰の日は、梅雨入りの4日後ということになります。

「梅雨の雨が降る中での本土復帰」だったのですが、これは、後日遡っての話であり、沖縄の梅雨入り・梅雨明けの情報発表は本土復帰後からです。

それを裏付ける資料が気象年鑑です。

気象年鑑は気象庁が監修し、前年の各種の気象現象や地震・火山現象などのデータや解説がまとめられています。

この中で、梅雨に関するページは、表のようになっています。

当時は、現在のように東北地方を北部と南部に分けておらず、北海道も梅雨期間を認めていました。

そして、沖縄の本土復帰の年から沖縄が加わっています。

なお、北海道は、その後、6年間「はっきりしない」となった年が続き、昭和50年(1975年)からは「はっきりしない」という記載もなくなっています。

「北海道は梅雨がない」という考えが定着したのです。

戦争の混乱から琉球気象庁をへて沖縄気象台へ

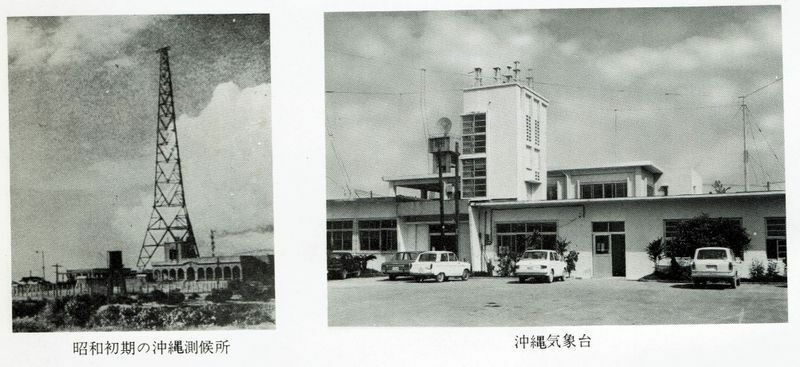

沖縄における最初の気象官署は、明治23年(1890年)7月1日に誕生した沖縄県立の那覇測候所です。

那覇測候所は、大正14年(1925年)10月7日に国営移管となり、中央気象台沖縄測候所に、昭和7年(1932年)4月1日には中央気象台沖縄支台として強化されています(写真)。

その後、行政改革で昭和14年(1939年)11月1日に沖縄気象台となって太平洋戦争に突入となります。

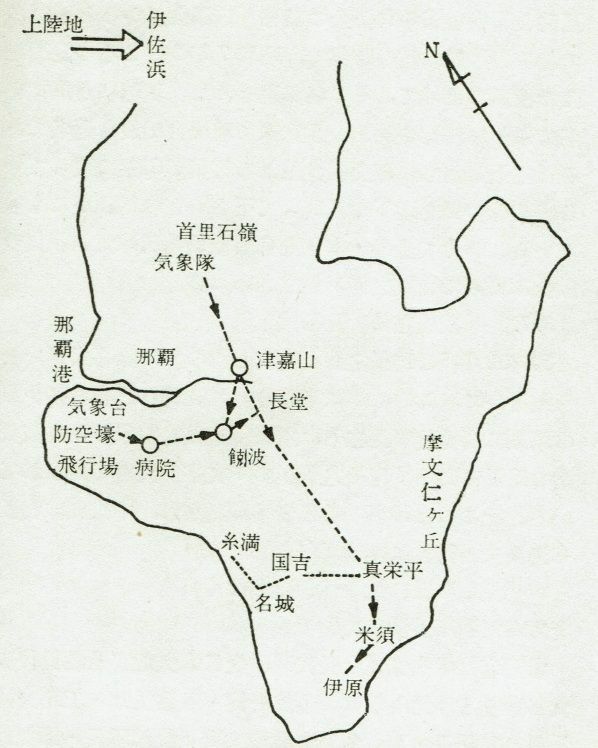

沖縄での戦争が激化した昭和20年(1945年)5月15日、新任の台長が赴任できなかったことから、気象技師の田中静夫が台長代理となって生き残った職員を率いて沖縄本島を南下しています。

しかし、職員が次々に戦死し、6月22日には田中台長代理以下12名が南部海岸の伊原で戦死をしています(図3)。

沖縄気象台は台長が不在のまま、昭和20年(1945年)8月11日に福岡管区気象台那覇支台となり、翌21年(1946年)11月13日に廃止となっています。

帳面上の話です。

なお、伊原の地には、沖縄戦で亡くなった70名の気象台職員の慰霊のため、福岡管区気象台や気象庁職員の募金によって「琉風之碑」が作られています。

沖縄本土復帰前、昭和30年(1955年)12月15日のことです。

本土復帰後の人事交流

話は、少し遡ります。

昭和21年(1946年)1月、南西諸島の気象官署は、連合軍最高司令部(GHQ)の司令により、中央気象台が業務運営を継続しています。

そして、中央気象台の補給船が奄美大島(名瀬)、南大東島、宮古島、石垣島を回航して技術者と物資を補給しています。

しかし、被害が大きかった沖縄本島(那覇)は、これには含まれていません。

那覇市に琉球気象局が誕生したのは、昭和25年(1950年)1月1日のことで、南西諸島の気象官署が中央気象台の管轄から外された時からです。

琉球気象局は同年3月6日に郵政局と合併して琉球気象庁となりましたが、翌26年(1951年)11月12日に琉球臨時中央政府設置に伴い、琉球気象台と改称、昭和40年(1965年)8月1日の琉球政府機構改革によって琉球気象庁が誕生しています。

そして、琉球気象庁は沖縄の本土復帰に伴い、気象庁の傘下に入り、沖縄気象台が誕生しています。

本土復帰にあたり、気象庁は、琉球気象庁を管区に格上げし、強化することを考えていました。

東西約1000キロの広大な海域を担当し、気象官署がすべて離島にあって業務運営が難しいこと、台風や干ばつなどの自然災害が多いことなどからですが、大幅な増強は実現できませんでした。

とはいえ、名称に管区という言葉が入らなかったものの、次長制を取り入れ、台長権限を管区台長並みとしています。

地方気象台より権限のある、ミニ管区気象台の誕生です。

個人的な話ですが、沖縄本土復帰の5年後、気象庁予報課に転勤しましたが、意識的な人事交流が行われていました。

沖縄気象台から転勤してきた人から、沖縄の話をいろいろと聞きました。

また、転勤で沖縄に赴任する先輩を送別し、戻ってきたその先輩から沖縄の話をいろいろと聞きました。

台風の進路予報はアメリカ軍が行っており、それに慣れている沖縄の人々は、当時気象庁が行っていた扇形表示や台風番号はわかりにくいというのも、その一つです。

「沖縄では台風が接近すると暴風になる確率を発表していたので、この数字がだんだん大きくなる場合は警戒をし、数値が少なくなる場合は安心と分かりやすかった」「台風番号は数字なのでごっちゃになるので、台風には英語の名前をつければ、過去の台風被害を直ちに思い出すことができる」などの意見です。

これらの意見は、気象業務の改善に役立っており、例えば、台風の進路予報に予報円が導入されると、暴風域に入る確率の算出が容易になり、台風の暴風域に入る確率が1日に4回発表となっています。

このようなことを経て、琉球気象庁と気象庁が一体化して気象業務を行う体制に移行しました。

写真:図3の出典:気象庁(昭和50年(1975年))、気象百年史、日本気象学会。

図1、図2の出典:気象庁資料をもとに筆者作成。

表の出典:「気象庁監修(昭和47年(1972年)から昭和48年(1973年))、気象年鑑、日本気象協会」をもとに筆者作成。