気象庁の玄関にゲタのハリボテ 34年前のエイプリルフール(4月1日)

34年前のエイプリルフール

今から、34年前、昭和62年(1987年)の4月1日のエイプリルフールの日に、当時大手町にあった気象庁正門の玄関に、大きな下駄のハリボテが置かれていました。

前年の5月4日に迎賓館迫撃弾事件がおきるなど、極左暴力集団による「ゲリラ」事件が問題になっているときとはいえ、今からみると、防犯対策が進んでいなかった時代の話です。

▽エイプリルフールの1日未明、東京・大手町の気象庁正門の門標に、縦1メートル、横50センチのジャンボなゲタが片方、デンと立てかけてあるのを守衛さんがみつけ、ハテ何事。

▽墨で「気象庁殿、謹呈、4月1日」と書いた“のし紙”も添えられており、時節柄、初めは、「もしや爆発物では」と、石をぶっつけてみた。が、段ボール製の“力作”とわかってホッ。

▽ゲタといえば例の天気占いの道具。気象庁では「“もっとしっかりせよ”という意味のウィットと受け止めています」(総務課)と、ひとまず倉庫に保管するそうだが、贈り主“ゲタを預けた”といったところか。

引用:読売新聞(昭和62年(1987年)4月2日朝刊)

同日付けで、気象庁予報部長に就任したのが立平良三(のちの気象庁長官)氏で、予報課長時代に降水確率予報など、現在に通じる新しい予報を開始した人です。

予報課長・予報部長時代に筆者の上司だった立平良三氏は、だいぶたってからの講演会で、当時のことを「天気予報をゲタ占いでしろ」というより、「ゲタを預けるのでしっかり予報しろ」という意味で、前向きに受け取ったと述べています。

ゲタ占い

ゲタを蹴り上げて落ちた形で天気を占うのがゲタ占いです。

履いているゲタの片方を蹴り上げ、地面に落ちたゲタが上向き(鼻緒が上になった状態)なら晴れ、下向きなら雨、ゲタが横向きなら曇(地方によっては雪・風)という予報です。

ゲタ占いの歴史には諸説があり、古来の雨乞いや日乞いの神事に使われたものが民間に広がった可能性もあります。

ただ、子供たちがゲタを蹴り上げて行うほど子供たちの間で広がったのは、ゲタが子供たちの生活必需品となってから、天気予報というものが子供たちの間でも知れ渡ってきてからと考えられます。

日本のゲタの約5割を生産しているのは広島県福山市で、明治初期は塩田で栄えていました。

この塩を運ぶ船の帰路の空荷に注目したゲタ屋の丸山茂助が、雑木のアブラギリを格安に仕入れ、ゲタを機械化で大量生産したのが始まりです。

当時主流だった桐ゲタに比べて安価であり、それでいて強く長持ちし、見かけは桐ゲタに似ていました。

明治時代初期,松永では製塩業が盛んでした。塩を煮詰める薪を使って下駄を作ったのが松永下駄の始まりといわれています。

当時の主流は高価な桐材の下駄でしたが,松永下駄は「安価な大衆の下駄」として全国に広がり,機械化による大量生産で1955年(昭和30年)頃のピーク時には年間5,600万足の全国一の生産量を誇っていました。現在も日本下駄の約5割を占めています。

福山市ホームページより

また、中央気象台(現在の気象庁)が天気予報を発表し始めたのは、明治17年(1884年)6月1日からですが、交番などの黒板といった限られた場所での掲示で、しかも、その掲示は発表後数時間から半日くらいも遅れていました。

新聞等で天気予報が掲載されたのは明治21年(1888年)4月からですが、1日遅れで、事実上は予報ではありませんでした。

このため、天気予報は国民生活にはなかなか溶け込みませんでした。

しかし、ラジオの登場で天気予報は発表後ただちに津々浦々にまで伝わり、国民生活に密着するようになってゆきました。

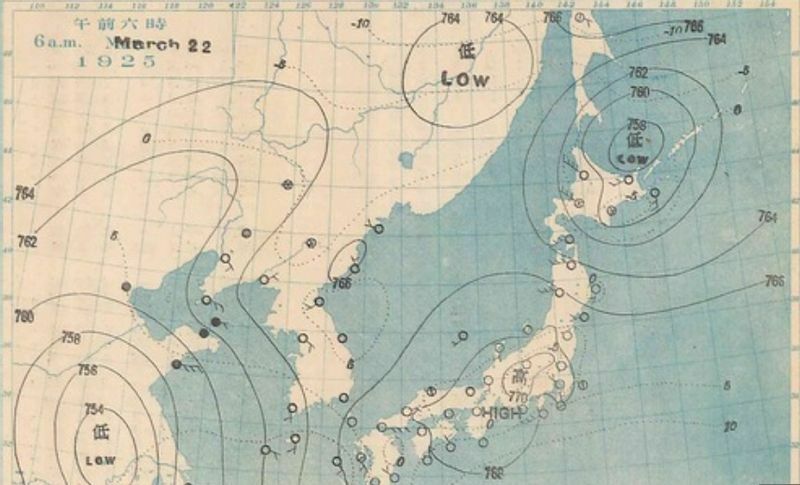

日本での最初のラジオ放送は、大正14年(1925年)3月22日に東京放送局(JOAK,現在のNHK)からのものですが、ラジオ放送開始と同時に天気予報も放送されています(図1)。

ラジオ放送が始まった大正14年(1925年)の放送時間割をみると、ほとんどが相場の放送ですが、天気予報は放送開始直後の9時00分から9時5分までと、放送終了直前の20時55分から21時00分までの1日2回放送されています。

ただ、ラジオ放送開始日の3月22日(日)は、放送開始が9時30分で、海軍々楽隊演のあと、後藤総裁挨拶、犬養逓信大臣祝辞、岩原局長経過報告がありました。

このため、9時00分からの天気予報はなく、20時55分からの天気予報が最初のものでした。

新聞を読んでいる子供は、ほとんどいなくても、ラジオを聞いている子供は多かったと思いますので、子供たちの間にゲタ占いが広まったのは、大正時代からという推定がなりたちます。

ゲタ占いは、科学的判断ではない遊びごとという考えが多数派ですが、低気圧接近で大気中の水蒸気が増えると、ゲタの鼻緒が湿って重くなることで裏になりやすいという説があります。

時折、この説に基づいてテレビの企画番組で取り上げられることがありますが、ほとんどが「信頼度は低め」です。

ゲタを預ける

ゲタ占いより古くから一般化していた言葉ですが、自分に関する決定権を相手に譲り、全面的に任せることを「ゲタを預ける」といいます。

入口で靴を脱ぐ習慣のある日本では、身分の高い家ではゲタや草履といった履物を入り口で「預けて」いました。

このため、家の主人の許しが無ければ履物を履いて帰ることができなくなることから、できた言葉です。

もともとは、「相手を信頼して」という意味は含まれていませんが、相手を信じていなければ、また、信じられる相手でなければ成り立たない関係です。

ゲタを履かせる

身近な履物であったゲタには、多くの慣用句が作られています。

帰るためにゲタを履くまでは勝負事は終わらないという意味で、全てが終わるまで結果が分からないことを「ゲタを履くまでわからない」といいます。

また、一定の数量や物量を足すことを「ゲタを履かせる」といいます。

ゲタを履くと背が高くなることから、下から押し上げるイメージですが、気象の世界ではよく使われてきました。

例えば、昔の気象観測原簿では、気温が氷点下のときは100度を加えるというゲタを履かせています。

図2は、東京管区気象台が編集した東京の1月の最低気温です。

例えば、明治9年(1876年)1月1日の最低気温は99.3度となっていますが、「-0.7度」の意味です。

また、翌2日の最低気温は99.0度となっているのは「-1.0度」の意味です。

「-0.7」などと手書きで記入した時、「-」を汚れや擦れなどによって誤読しないためです。

気温が50度を超えることも、氷点下50度を下回ることがありませんので、この方法で誤読することはありません。

さらに、天気図に記入する気圧は、1000ヘクトパスカル以上のときは1000を引いて10倍に、1000ヘクトパスカル未満のときは900を引いて10倍にするという、ゲタを履かせています。

例えば、「1016.5ヘクトパスカルのときは165」、「980.3ヘクトパスカルのときは803」とゲタを履かせています。

多くの数字や記号を記入する天気図には、少しでも文字数を減らす工夫です。

「165」が、「1016.5ヘクトパスカル」なのか「916.5ヘクトパスカル」なのかは、天気図上ではすぐにわかり、誤読することはありません。

というのは、気圧が950ヘクトパスカル以下になるのは夏期の台風の中心付近のみであり、気圧が1050ヘクトパスカル以上となるのは厳冬期の大陸内部だけであるからです。

「ゲタを履かせる」ということと反対の意味で使う言葉に「ゲタを外される」があります。

「企業名」とか「若さ」など、世の中には知らず知らずのうちに自分の属性によって評価が上がっているというケースが多々あります。

転職も珍しくなくなった今、「自分が履いているゲタを正しく認識することが大事」ということを、よく耳にするようになってきました。

ゲタの時代から靴の時代になって久しいのですが、慣用句の世界では、ゲタがまだまだ続いています。

図1の出典:中央気象台(気象庁)印刷天気図より。

図2の出典:東京管区気象台(昭和32年(1957年))、東京都の気候、日本気象協会。