豪雨も猛暑も、地球温暖化が進む限り増え続けるという現実に目を向けよう(続編:ではどうすればよいか)

前回の記事で、地球温暖化の主な原因は人間活動である可能性が極めて高く、それによって猛暑の暑さや豪雨の雨量はかさ上げされていること、今後も地球温暖化が進む限り、そのような異常気象の頻度が増える、あるいはより激しい異常気象の記録が塗り替えられていくと予想されることを説明した。

では、この現実に目を向けたとき、日本社会はどのように対応すべきか。筆者が重要と思う点をいくつか述べたい。今回は、前回のように専門分野の標準的な理解を解説するものではなく、問題の周辺分野の一専門家としての意見の側面が強いことをお断りしておく。

述べたいことは大きく2点ある。一つは、地球温暖化に伴う気象災害の激化を考慮に入れた防災・減災のあり方、少し広くとらえると気候変動への適応策についてである。もう一つは、地球温暖化を止めるために必要な「脱炭素」のビジョンを、日本人がより切実さを持って共有することについてだ。

大規模水害への防災にともなう社会的難問

筆者は防災の専門家ではないが、2年前に、ちょうど今回の豪雨を見越したかのような趣旨の有識者委員会(「防災4.0」未来構想プロジェクト)に参加する機会を得て、その際に多くを学んだ。筆者が最も印象に残っている議論を一つ紹介したい。

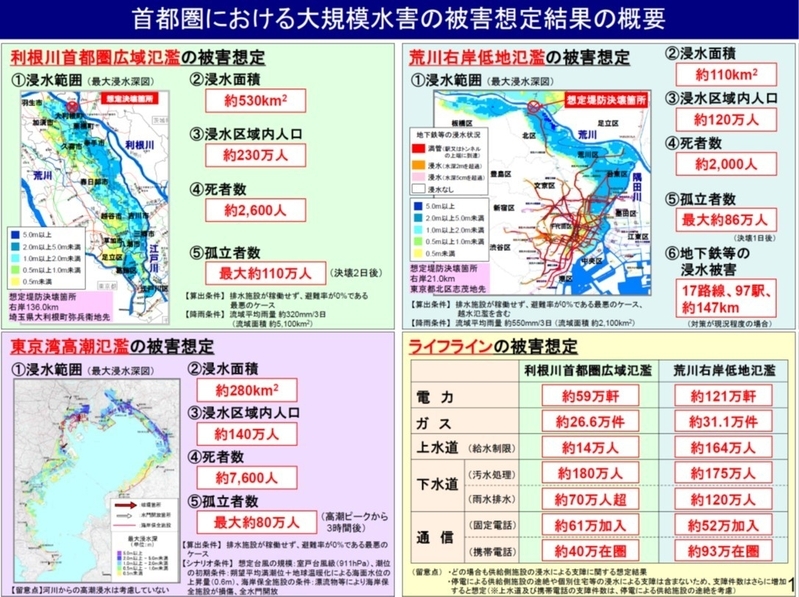

もしも、利根川、荒川の流域に200年に一度の大雨が降ると、これらの河川が氾濫し、東京の東部・北部から埼玉県あたりが浸水することがわかっている。いわゆる「首都圏水没」リスクである。利根川、荒川の治水計画は、200年に一度の大雨に耐えることを目標にしているが、そのインフラは整備途上とのことである。つまり、予算が限られているので少しずつしか進まないのだ。

ここで注意してほしいのは、「200年に一度」の大雨とは、毎年、1/200の確率で起きうるということである。「自分は200年も生きないから関係ない」ということはもちろんないし、仮にある年に起きたとして、次は200年後まで起きないということではなく、翌年にだって起きてもおかしくはない。

そして、前回の話を踏まえると、従来の「200年に一度」の強さの大雨が起きる確率は、地球温暖化が進むにつれて、150年に一度、100年に一度と、次第に高まっていくということを理解してほしい。平成30年7月豪雨は西日本を中心に起きたが、もちろん東日本も他人事ではないのだ。

国土交通省が治水計画の見直しに地球温暖化の予測を加味すると報じられている。これは歓迎すべきことだが、先に述べたように、予算的な制約により現状の計画に対してもインフラが整備途上であることを考えると、地球温暖化が続く限り激化し続ける気象災害に治水施設が追いついていくことを期待するのは難しい。

では、利根川、荒川が氾濫すると、どれほどの被害が出るのか。これについては、中央防災会議の専門家委員会から2010年に詳細に報告されている。最悪(避難率ゼロなど)の場合、推定死者数は利根川首都圏広域氾濫で約2600人、荒川右岸低地氾濫で約2000人とされる。

もちろん、気象災害の場合は、地震と異なり、数日前から予報を元に避難勧告や避難指示を出すことができ、人命の被害は大幅に軽減できる可能性がある。ところが、この大規模水害の想定では、百万人規模の人々が、市区町村を超えて「広域避難」する必要があるのだ。

果たして、首都圏に住む人々が、数日前の避難指示に従い、他所の自治体まで整然と避難することが可能だろうか。様々な日常生活、産業活動や都市機能を速やかに休止できるだろうか。高齢や重病の方々は大丈夫だろうか。周辺自治体では十分な受け入れ態勢がとれるだろうか。そして、もしも予報よりも実際の降水量が少なく、結果的に避難が「空振り」に終わった場合、次に同様の避難指示が出た時にも人々は避難するだろうか。こういった難しい問題が、ここには横たわっている。

これらの問題は、専門家と行政によってよく認識され、議論が進められている。これはもちろん適切なことだが、一方で、ほとんどの国民はこれらの問題を知り、考える機会が今までのところなかっただろう。

地球温暖化に伴う水害確率の増加によって、こういった難問を、切実さをもって、社会全体で話し合わなければならない時期が来ているのではないかというのが、筆者の実感である。

気候変動適応法の下で自治体レベルの議論を

関連して、先月まで行われていた国会で成立した「気候変動適応法」に簡単に触れておきたい。気象災害への防災はもちろんのこと、健康、農業、生態系など様々な分野への気候変動(地球温暖化)の影響に対して日本社会が計画的に備えていくということが法律化されたのだ。

国はおおむね5年ごとに気候変動影響評価を行い、気候変動適応計画を策定する。地方自治体も、努力義務としてではあるが、それぞれに適応計画を策定することを促される。気候変動の影響のうち何が深刻であり、それにどう備えるかは、各地域の地理的特性や社会的特性によって大きく異なるため、自治体の役割は重要だ。

特に激化する気象災害への対応については、地方自治体での適応計画の検討を、防災・減災計画ともうまく連結させ、上記のような難しい社会的論点を含めた議論が活発に行われることを切に願う。

日本人は「脱炭素」の必要性を実感できるか

次に、今年の豪雨と猛暑を、「地球温暖化を止める」ことの動機付けにつなげられるかを考えたい。

生命や生活基盤を脅かす気象災害が地球温暖化により増え始めており、そのさらなる拡大を治水によっては防ぎきれないのであるから、必然的に、災害の拡大を抑制するために地球温暖化を止めることが、日本人にとっても死活問題になってきたといえるのではないか。

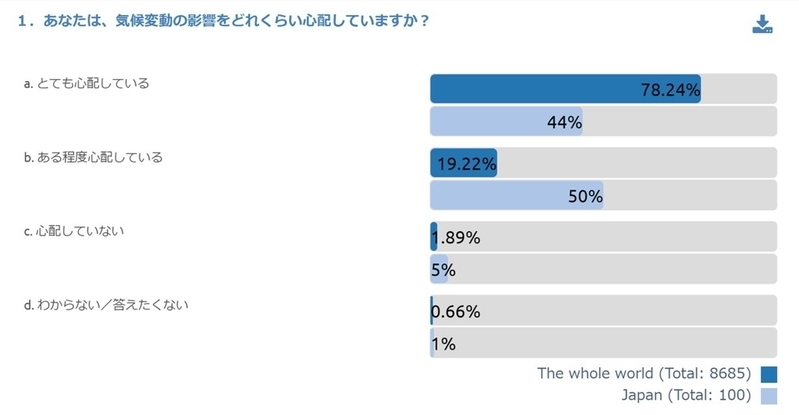

かねてより、日本人の気候変動リスク認知は他国に比べて低いことが指摘されている。2015年に行われた「世界市民会議」(World Wide Views)という社会調査によれば、「あなたは、気候変動の影響をどれくらい心配していますか?」という問に対して、「とても心配している」という回答が世界平均の78%に対して日本では44%であった。

防災インフラが整備された近年の日本では、地球温暖化で異常気象が増えるといわれても、生命の危険を感じるほどではないと思う人がこれまで多かったのはよく理解できる(正直にいって、筆者もそうだ)。これはもちろん、ある意味でとても幸せなことだ。しかし、そのために多くの日本人は、地球温暖化という世界規模の課題に、(少なくとも他国の人に比べて相対的に)実感を持たずに取り組まねばならないという状況に置かれてきたのかもしれない。

2015年に合意された「パリ協定」で、国際社会は今世紀後半の「脱炭素」(基本的には、人類が化石燃料の使用から脱却すること)を志したわけだが、「そこまでする必要性」を理解し、納得している日本人はおそらくあまり多くないと想像される。

これまで、その必要性を説明するためには、「温暖化の原因に責任がないにもかかわらず深刻な被害を受ける途上国の人々や将来世代の人々の人権問題」といった話をして倫理観や共感に期待するか、「ある温度を超えると生じるかもしれない地球規模の異変」といった科学的な不確かさが高めの話をする必要があった。これらを理解することはもちろん重要だが、「自分事」という意識がなければ、実感を持った理解は難しいだろう。

たとえば、「過去20年で世界では60万人以上が気象災害で死亡した」といった数字を聞かされても、「たいへんなんだなあ」くらいで聞き流すことが多かったかもしれない。しかし、日本でも200人以上の犠牲者を出す水害があったことを意識したうえであれば、このような数字も、より切実なものとして心に響くのではないか。

「脱炭素」を前向きに志すとき

しかし、こういう話をすると、「そりゃあ地球温暖化は止まった方がいいけど、そのためには我慢や負担がたいへんなんじゃないか」と思われる方もおそらく日本には多い。

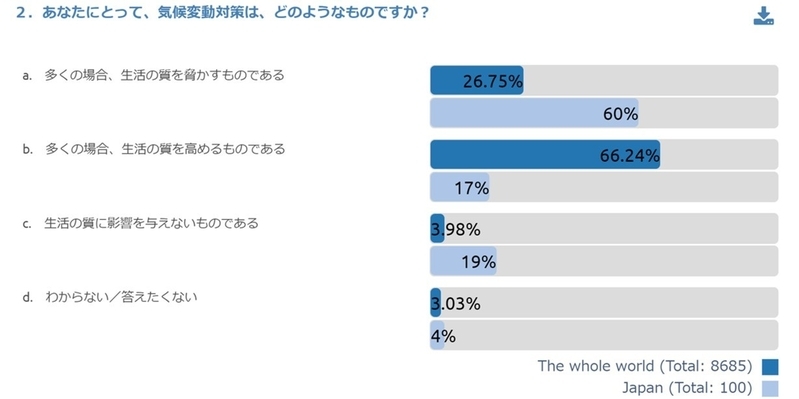

「世界市民会議」の結果をもう一つ引用すると、「あなたにとって、気候変動対策は、どのようなものですか」という問に対して、「多くの場合、生活の質を高めるものである」と答えた人が世界平均の66%に対して日本では17%、「多くの場合、生活の質を脅かすものである」と答えた人が世界平均の27%に対して日本は60%であった。つまり、日本では温暖化対策に対して後ろ向きの認識が強いのに対して、世界ではもっと前向きらしい。

もう一ついえば、京都議定書の時代からパリ協定の時代になり、パラダイムが変わったと解説している専門家がいる。京都議定書のころは、自国の排出削減は自国の経済の負担になるという認識で、各国は排出削減の負担をなるべく他国に押し付けようとした。一方、現在のパリ協定下の状況では、技術が変われば排出はどんどん減るという認識で、各国は技術の変化をいかに主導するかという競争を始めたというのだ。

世界では「脱炭素」に前向きに取り組むどころか、「脱炭素」に向かう競争を始めているのに対し、日本社会の大部分における認識は、未だ京都議定書のころのパラダイムに取り残されているのかもしれない。

8月3日に開かれた、地球温暖化対策の長期戦略を検討する政府の有識者会議の冒頭で、安倍首相が「温暖化対策はもはや企業にとってコストではなく、競争力の源泉だ」と述べたそうだ。筆者が上に述べた世界の認識と完全に一致する。

この発言のとおりに、政府と企業の姿勢にも本腰が入ることを願いたい。そして、今年の豪雨と猛暑をきっかけに、日本の多くの人々が「脱炭素」の必要性を実感し、世界で起きている温暖化対策のパラダイム転換にも目を向けてほしいと願っている。それは、人々の実感や理解の欠如が、日本が「脱炭素」に向かう競争を世界と戦う上での大きなハンデになってしまうことを懸念するからだ。