【先生の働き方は変わるのか?】半世紀ぶりの給特法改正を解説(#1:2つの柱)

日本の学校の先生たちがとても忙しいことは、かなり知られるようになってきた。OECDの調査によると、小中学校ともに世界トップである(ワースト1位と言うべきか)。

公立学校の教員の場合、ふつうの地方公務員とは違った特例的な扱いを法律でしているのだが、その給特法(正式には、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)が、この12月4日に、およそ半世紀ぶりに改正された(※)。

この改正法について、

☆ポイントを解説し

☆何が変わって、何が変わらないのか

☆教員や行政、そして社会のわたしたちは今後どんなことに注意し、注視しないといけないのか

について、お話しする。

(※)給特法は昭和46年(1971年)に制定され、その後多少の改正はあったが、今回は大きな改正のひとつと言える。

■改正の柱1、勤務時間の上限等を定める指針を格上げ

まず、今回の改正の柱は2つある。ひとつは、教員の時間外勤務(正確には在校等時間だが、別途説明)についての上限を定めた指針を法的に根拠のあるものにしたこと。もうひとつは、年間で変形労働時間制を採用できるようにしたことだ。

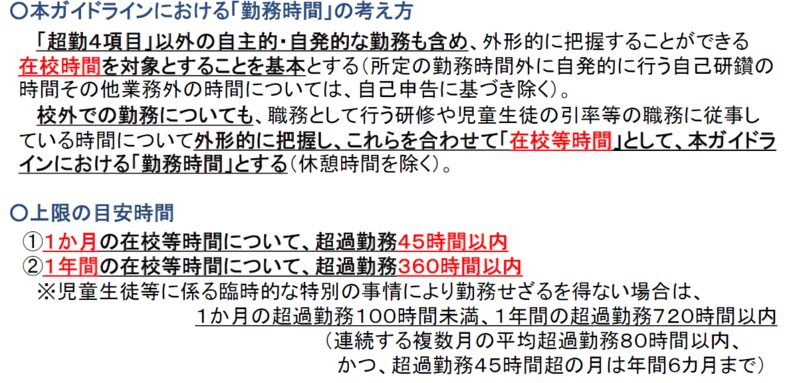

まず、勤務時間の上限について。2019年の1月に文科省は、中教審(中央教育審議会)の検討などを受けて、ガイドラインを定めている。ポイントは次の資料のとおりで、時間外は原則1カ月45時間、年間360時間を上限とする(災害対応やいじめ対応等で緊急性があるときは除く)。

出所)文科省資料を一部抜粋

今回はこのガイドラインを、給特法上に根拠のある指針として格上げするものだ。とはいえ、指針と呼んでも、ガイドラインと呼んでも、それ自体が法令というわけではないので、法的な拘束力はない。

ただし、法律に根拠があるので、指針の重みが違ってくるわけだ。文科省の合田財務課長は、教育新聞社のインタビューに「教育は自治事務なので、国として指示や命令はできないが、法律に根拠を置いた指針について、これらのモデル案を示してもなお対応しないということは、わが国の自治行政の中では考えられない」と話している(教育新聞2019年10月31日)。

つまり、今回の改正によって、従来よりもより多くの自治体(教育委員会)で、勤務時間の上限についての条例や規則が定まり、多くの地域、学校で、労務管理と働き方改革が進むようになるだろう、という観測である。

なんで国で強制せずに、やや、まどろっこしいことをするのか、不思議に思う方もいると思うが、合田課長の言葉にも出ているように、地方自治により、教育(幼~高校)のような身近なものは、なるべく住民に近いところで決めるのが、日本の原則だからだ。公立学校の教員は地方公務員でもあるので、自治体(多くの場合、県費教職員なので都道府県か政令市)の条例等により決めていく。

なお、月45時間などは上限とはいえ、上限いっぱいまで働かせるという趣旨ではないことは、文科省もたびたび言っている。厳密にいうと、もっとややこしい制度だが(この点は後日説明する)、ざっくり言うと、これまでほとんど野放図(放置)だったので、一定の上限を定めたわけである。

■改正の柱2、年間の変形労働を可能とする

もうひとつは年間の変形労働時間制を導入できるようにしたことだ。忙しい時期の定時(正規の勤務時間)をいまの7時間45分よりも延ばすかわりに、8月に休みのまとめ取りをできるようにするというものだ。

率直に申し上げて、年間変形労働は現場の教員には不人気であり、批判が多い。反対する約3万以上の署名が文科省に提出されたし、教育新聞社の読者投票でも、91%が反対であった。次のような声もあがっている。

教員からは「さらなる長時間労働につながるのではないか」と怒りや不安の声があがる。

「なぜ現場の声を聞いてくれないのか」。東京都内の中学校に勤務する五十嵐夕介さん(36)は憤る。法成立が職員室に伝わると「子育てできなくなる」と嘆く同僚もいたという。

残業を減らして、働き続けやすい職場にしていくのが働き方改革のはずなのに、正規の勤務時間を延ばす日も出てくるというのであれば、逆行しているのではないか。

この率直な感覚は、的を射ていると思う。文科省も、残業時間削減のために導入するのではなく、あくまでも、8月に休日をまとめて(1週間~10日前後か?)取りやすくするため、と説明している。

■週3時間増えるだけ?

年間変形労働への批判の主要なポイントとして、いまの長時間勤務の実態を是認、助長してしまうのではないか、ということがある。

平たく言えば、たとえば、「定時が17時だったのが19時に変更になりました。これまでも遅くまで残っていたけど、まあ、忙しい時期だし、そんなもんだよね」という職場になる。で、19時までいる人は、従来は2時間時間外とカウントされていたのに、変形労働になると0時間ということで、見かけ上だけ、残業時間が減る。

これでは、根本解決になっていない、ということはイメージしていただけると思うし、保育園等に迎えに間に合わなくなる、という声もよく理解できる。

ただし・・・、文科省の説明によると、イメージする導入後の姿は、年度初めや学校行事等で業務量の多い時期(たとえば4月、6月、10月、11月の一部)の所定の勤務時間を週当たり3時間増やして、3時間×13週=39時間を、8月の休み(5日分)に充当するというものである。

なお、定時が延びた1時間のあいだに、会議や行事の準備を入れたりして(緊急時は除く)、育児の人等が帰りづらくなる運用はしないように、とも言っている。

さらに、先ほどの上限の指針も、年間の変形労働を導入する場合は、「時間外は月42時間以内、年320時間以内」とより厳しくなる(緊急時等は除く)。

仮にこうした通りに運用されるなら、週3時間だけなので、それほど長時間勤務を是認、助長するものとはならないかもしれない。

だが、問題は、文科省のイメージ通りに事が運ぶ保証はない、ということである。

それは歴史が証明している。(と言うと、ちょっと大げさだが。)一例として、文科省はここ数年、タイムカード等による出退勤管理をしっかりやってくれ、と自治体に何度も通知してきた。だが、平成30年4月時点で導入している市区町村は4割程度にとどまる(文科省調査)。

なにも、自治体を悪者扱いしたいわけではないし、予算事情などでとても厳しい状況のところも多いし、あるいは国の動きよりもはるかに果敢に動いている自治体もある。だが、法令等に触れないかぎりは、地方自治が尊重され、自治体や各学校の判断と実践が重要となるのが学校教育(幼、小中高、特支)の領域である。国がいくら呼び掛けても、あるいは通知文や指針を出しても、運用があまりよくない方向で進むという事例はある。

別のヒント、教訓もある。年間変形労働を先んじて導入しているのが、国立大学の教育学部等の附属学校の一部だ。そこでも、きちんと運用されている例もあるだろうが、一方で、定時が延びたことで、会議等が遅くまで開催されるようになり、長時間勤務が是認されているような実態のところもある。

参考:妹尾昌俊 「給特法廃止、変形労働時間導入の先行事例、国立大・附属学校で、働き方改革は進んでいるのか?」

法律が成立したので、今後は各自治体で変形労働について検討が進むことになるが、どのような運用にしていくか、なっていきそうかはよくよく注視しておく必要がある。

■8月にまとめて休めるのか?

変形労働への批判や懸念は多岐にわたるが、もうひとつの大きな論点は、8月だって、教員は、教材研究、授業準備、行事の準備、校内の事務、補習、部活動指導などをこなしており、ヒマというわけではない(閑散期ではない)、年間変形労働を導入しても何日も休めない、という声である。

8月も忙しいことは、データ上もある程度裏付けられている。

⇒詳しくは内田良先生の記事、「教員の働き方 新制度に強い反発 8月は休めるか? データなき改革の行方を探る」

現状はそうだが、今回の改正の趣旨、意図としては、「現状を追認して年間変形労働を入れろ」というものではない。さまざまな主体が業務の見直しなどに取り組んで、「8月を忙しくないようにしたうえで、それができたところで、希望する自治体、学校では、年間変形労働をやってもいいですよ」ということだ。しかも、「育児や介護で通常の定時を延ばされては困るという人は、変形労働にしなくていいですよ」とも説明している。

ここは重要なので、もう一度説明したい。変形労働を入れるだけでは、学校の業務量が減ったり、実質的な残業が大きく減ったりするわけではない。だが、仮に文科省のイメージ案のように運用するとすれば、変形労働を入れるには、たとえば、夏休み中の研修や部活動の大会、学校のプール開放などをかなりの程度見直していく(≒減らしていく)ことが前提となる。これにより、先生たちの負担が減る可能性はある。

ただし、変形労働をやろうが、やるまいが、働き方改革は「待ったなし」であり、先ほどの夏休み中の業務の精選等は、現行でも進めていくべきことだ。現に、文科省は通知(下記)を出して、教育委員会や学校にそう働きかけている。

資料:「学校における働き方改革の推進に向けた夏季等の長期休業期間における学校の業務の適正化等について(通知)(令和元年6月28日)」

仮に、8月になどに休暇のまとめ取りをできないようであれば、変形労働を入れる意味はなくなる。このあたりも、今後の国、教育委員会、学校、保護者、各競技団体等の動き次第でもある。

次回は、今回の給特法改正の副作用、心配事についても、もう少し解説していきたい。