教員の残業 文科省「自発的なもの」 過労死事案から教員特有の厳しい労働状況を明らかにする

今月中旬、富山県の公立中学校教員の過労死認定が、話題となった。

40代の男性教諭で、2016年の夏にくも膜下出血で死亡し、発症直前2ヶ月の時間外労働(残業)は、各月120時間前後であったという(7/17 毎日新聞)。

教員がこうして過酷な労働環境に置かれているにもかかわらず、じつは文部科学省は、教員は「自発的に残業している」との立場をとっている。公立校の教員は、好きで居残っているとみなされ、日々残業代をもらうこともなく、長時間の労働を余儀なくされている。

■浮き彫りになった教員特有の過重負担

教員の過労死については、公立校に関して10年間の認定者数が63名であること(4/21 毎日新聞)が、今年4月に明らかになったばかりである。それ以外には、過労死の実態はほとんどわかっていない。また個別のケースにおいても、その具体的な状況が明らかにされることはまれである。

今回富山県のケースでは、代理人として公務災害申請を支援してきた富山県教職員組合が、報道機関向けの「声明」において、当該教諭の長時間労働の実像を明らかにしている。6ページにわたる「声明」文書を同組合から入手し、事案の詳細を読み解いたところ、教員特有の過酷な日常の一端が浮き彫りになってきた。

結論を先取りすると、教員に特有と考えられる労働状況として、次の3点をあげることができる。第一に、中学校教員の場合は部活動が時間外労働の多くを占める。第二に、自宅での持ち帰り仕事がある。第三に、一日のなかで休憩がとれない。

■部活動の過重負担

地方公務員災害補償基金富山県支部によって認定された当該教諭の時間外労働時間数は、くも膜下出血が発症する前の直近30日間では計118時間25分にのぼった。うち、約3分の2にあたる79時間25分が部活動指導の時間であった。

新年度に入ってから7月に倒れるまで、丸一日の休日は6日のみで、休日のほとんどは部活動に費やされていた。

部活動については、試合に勝つためにひとたび活性化すると、教員も生徒も仮に休みたいと思っても、もはや過熱が止まらない(BuzzFeed「『楽しいから、やめられない』ブラックすぎる部活動がなくならない理由」)。部活動は、土日を費やすことが多く、これが教員にも生徒にも多大な負荷を与えている。

■自宅に仕事を持ち帰る

教員の過労事案に関わってきた専門家らが口をそろえて言うのは、教員は自宅での仕事が多いということである。

当該教諭においても、中間・期末考査の試験問題作成や採点、さらには生徒のノートのチェックなど自宅での業務が日常化していた。おおよそ月に30~50時間の持ち帰り仕事があったと推定される。ただし時間を明確に特定できないとの理由で、過労死の判断には採用されなかった。

学校という職場では、労働時間がほとんど管理されていない(拙稿「残業時間数がわからない」)。タイムレコーダーの導入がほとんど進んでいないため、残業時間の立証は容易ではない。ましてや自宅ともなると、労働時間を確認するのはきわめて難しい。

■休憩時間がとれない

民間企業の場合、お昼の時間帯に1時間程度の休憩が入っている。そこで昼食をとったり、心身をリフレッシュさせたりする。

ところが学校の教員は、たとえば給食時は、立派な「指導」の時間である。教室全体で配膳がスムーズに進むよう配慮し、食事中も子どもと触れ合うことが求められる。また子どものお昼休み時には、子どもと一緒に遊んだり、校内を見回ったりと、「指導」がつづく(拙稿「『休憩できない』教員の一日」)

富山県の事案においては、当該校では所定休憩時間は、生徒の昼休みと重なる20分間と、放課後の25分間にわけて設定されていた。だが当該教諭は生徒の昼休み時も廊下で生徒の様子を見守るなど生徒指導にあたっていた。したがって、認定された残業時間数に、さらに月15時間程度が加算されうるという。

また、放課後にも休憩をとることなくすぐに部活動を指導していた。当該校では、部活動には顧問が必ず立ち会うことになっていた。つまり、昼も放課後も実質的に休憩なしで働いていたということである。

■当該教諭だけが特別に忙しいわけではない

組合の「声明」によれば、「当該教諭のこの働き方は『特別に多い方ではない』と複数の同僚が証言している」とのことで、「どの学校でも同じような働き方、それ以上の働き方をしている教職員が多くおり、いつ誰が倒れてもおかしくない」状況であるという。

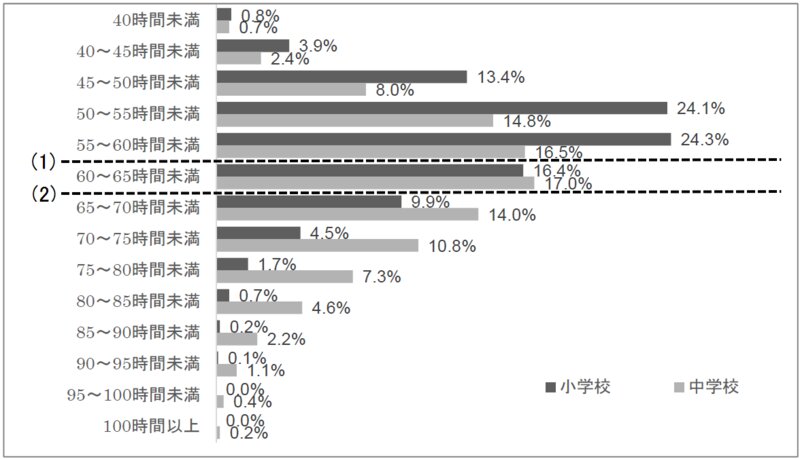

実際に2016年度に文部科学省が実施した教員勤務実態調査(速報値)からも、過労死ライン(時間外労働が月80時間以上)を超えた教員が小学校で33.5%、中学校では57.7%に達している。

教員全般がこのような過重負担の状況に置かれているにもかかわらず、次にみるとおり、肝心の文部科学省の態度は冷酷である。

■文部科学省 残業は「教員の自発的行為」

先般、6月1日に都内の日本プレスセンターで開催されたシンポジウム「学校の働き方改革の実現を」(主催「教職員の働き方改革推進プロジェクト」)において、登壇者であった私は、同じく登壇者であった文部科学省初等中等教育企画課長の森孝之氏に、教員の時間外労働の取り扱いについて質問をした。すると、森氏は苦々しい表情で、次のように答えた。

給特法の枠組みのなかでは、時間外勤務を命ずるのは限定されておりますので、時間外において超勤4項目(臨時または緊急時における、校外実習などの実習、修学旅行などの学校行事、職員会議、非常災害)以外の業務をするということは、命じられた業務ではない、自発的なものというふうに整理しなければならない。現行法ではそういうふうに申し上げざるをえない。

※カッコ内は筆者が追記

公立校の教員は、1971年に制定された「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(いわゆる「給特法」)により、超勤4項目以外については、法的には残業をしていないことになっている。(拙稿「『高プロ』衆院通過 50年前から『定額働かせ放題』の業界を知っていますか?」)。

したがって文科省の立場(森氏個人ではなく)としては、部活動の指導も、持ち帰り仕事も、それらは「自発的」すなわち「好きでやっている」とみなさざるをえないのだ[注]。

■労働者としての尊厳

地方公務員災害補償基金の制度としては過労死が認定されうるけれども、文科省の正式な見解としては、教員は自発的・自主的に仕事をしているだけだ、と。

「子どものため」に教員が命を削って仕事をしているにもかかわらず、文科省にたずねてみれば「好きでやっている」「みずからの意志で、勝手に居残っている」と回答される。これほどまでに理不尽な答えがあるだろうか。

学習指導要領が改訂されるたびに、また通知が発出されるたびに、次々と新たな業務や課題が学校現場に降ってくる。そしていまや、他職種も驚くほどに、教員はブラックな職種になってしまった。

それにもかかわらず、肝心の国は「好きでやっている」と答える。膨大な業務を学校に課しておきながら、「好きでやっている」と見放すのはあまりに残酷だ。教員はこの事態にもっと怒ってよいと、私は思う。残業代が支払われないという金銭的な問題である以上に、私は、これは教員の尊厳にかかわる問題だと考える。

教員の膨大な仕事量には、こうして国側が教員の労働者としての尊厳を軽視しているという背景がある。労働を労働とみなすということ、教員の働き方改革はこの原点から出発しなければならない。

注:2006年の時点で文部科学省は、中央教育審議会の資料において、次のような見解を表明している。森氏の発言もこの内容に沿ったものである。

現行制度上では、超勤4項目以外の勤務時間外の業務は、超勤4項目の変更をしない限り、業務内容の内容にかかわらず、教員の自発的行為として整理せざるをえない。

このため、勤務時間外で超勤4項目に該当しないような教職員の自発的行為に対しては、公費支給はなじまない。また、公務遂行性が無いことから公務災害補償の対象とならないため、別途、必要に応じて事故等に備えた保険が必要。

出典:中央教育審議会「教員の職務について」(2006年11月10日、教職員給与の在り方に関するワーキンググループ(第8回)議事録・配付資料)