教員の勤務実態 「持ち帰り業務」の日々 平均値で過労死ライン超え

4月28日のヤフーニュースのトピックスに「中学教員 37%が過労死ライン超え」のニュースが掲載された。文部科学省による「教員勤務実態調査」の結果公表を受けた記事である。同調査は、学校の働き方改革の方向性に大きな影響をもつだけに、丁寧な読解が必要である。この記事では、とくに「持ち帰り業務」に注目しながら、調査結果を新たな角度から確認したい。

■「中学教員 37%が過労死ライン超え」

学校は、長時間労働が常態化している職場として知られている。その学校の教員を対象として、文部科学省は2022年度に「教員勤務実態調査」をおこなった。2006年度、2016年度につづくもので、実施から分析まで丁寧に設計されており、信頼のおける調査である。

その結果が速報値として、一昨日(4月28日)、文部科学省のウェブサイトに公開された。

速報値を受けてマスコミ各社は、教員の過酷な労働を訴える記事を出した。ヤフーニュースのトピックスに掲載された「中学教員 37%が過労死ライン超え」(TBS NEWS DIG)の記事では、厚生労働省が定める「過労死ライン」(1か月の残業時間が80時間以上)を超えている教員が中学校で36.6%にのぼることが示された。

過労死ラインについては各社同様の報道であるが、だが教員の働き方の特徴を踏まえると、その数値は「控えめな推計」だと言える。

■勤務時間の分布と過労死ライン

文部科学省の資料では、とくに「過労死ライン」を用いた説明が記されているわけではない。マスコミ各社が、資料の数値を「過労死ライン」に読み替えて報じており、2016年度調査時の報道も同様である。

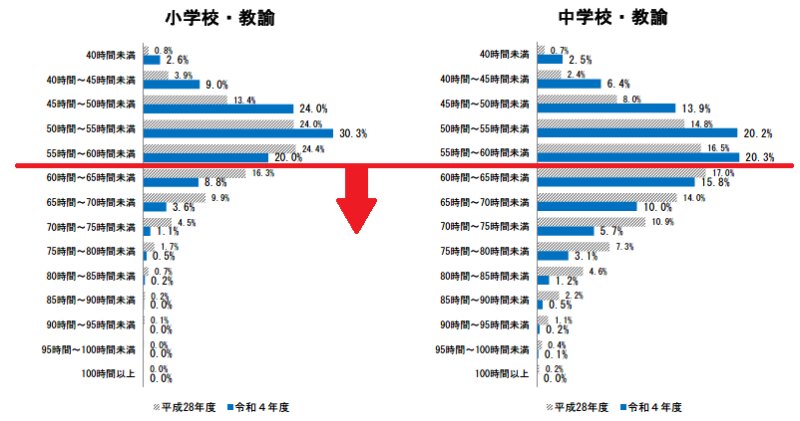

その参照元となったグラフ「1週間の総在校等時間の分布」でいうと、私が引いた赤線より下が、過労死ライン超えに該当する。

1週間あたりの法定労働時間(40時間)以上の勤務時間を残業とみなし、その値を4倍(4週分=約1か月分)すると、1か月あたりの残業時間数が算出される*。1週間に60時間勤務している場合には、1か月あたりの残業時間数は、(60時間-40時間)×4週=80時間となり、ここが過労死ラインの境界に該当する。

- 2016年度の教員勤務実態調査の報告書の11頁には、これまでの研究蓄積から1か月の勤務実態は、1週間のデータをとるだけで十分に代替可能であることが示されている。

■「持ち帰り業務」という見えない残業時間

ところで、学校の教員には、特有の残業の形態がある。「持ち帰り業務」である。

授業の準備、テスト問題の作成、行事の準備など、個人情報にかかわらない業務については、教員はそれを自宅に持ち帰って取り組む。長時間労働が常態化していて、かつ残業時間削減のために早めの帰宅を促されると、自宅に持ち帰ってしまうのだ。

今回の教員勤務実態調査においても、平日1日あたりで、小学校が37分、中学校が32分の「持ち帰り業務」が確認されている。2016年度調査では小学校が29分、中学校が20分であったから、小学校で8分、中学校で12分の増加となった。

先に示した「中学教員 37%が過労死ライン超え」には、この「持ち帰り業務」が含まれていない。「持ち帰り業務」を含めて、1か月あたりにおける教員の残業時間数を計算したのが、下の表である。

1か月の残業時間数の平均は、小学校教員が82時間16分、中学校教員が100時間56分である。全体の平均値が過労死ラインを超えており、とりわけ中学校は100時間を超える危機的事態である。

■速報値をどう読むか

上記の数値を踏まえて、今回文部科学省が公表した速報値の資料の意味を考えたい。

速報値の資料は、「在校等時間に関する過去と現在の比較」を主軸に構成されている。

2020年度から公立校では給特法(「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」)のもと「在校等時間」という新たな概念により、残業代は支払われないものの、教育活動に従事した時間が外形的に把握されるようになった。また時間管理の開始のみならず、現場では業務の効率化や削減などを通じて、長時間労働の縮減が地道に進められてきた。

2016年度から6年ぶりに実施された2022年度調査は、ここ数年の学校の働き方改革の成果を問うものである。資料では結果の概要が、「前回調査(平成28年度)と比較して、平日・土日共に、全ての職種において在校等時間が減少」とまとめられている。

教諭の1日あたりの「在校等時間」は、平日の場合、小学校で30分、中学校で31分、土日の場合、小学校で31分、中学校で1時間4分と、相当に減少した。国・自治体・学校と、関係者の取り組みが一定の成果をあげたと評価できる。率直によろこばしいことである。

■地獄の温度比べ

ただし次の2点において、状況はまったく油断ならない。

第一に、速報値の資料では、「在校等時間」が主たる分析対象に据えられている。

しかしながら、概念上の「在校等時間」には、「持ち帰り業務」の時間数が含まれない。持ち帰り業務は、学校内で処理しきれないものを、やむなく持ち帰っているのであり、その時間数を含めた分析を主軸に据えるべきである。「早く帰りましょう」の掛け声のもと、先に述べたとおり、平日は「持ち帰り業務」の時間数が増えているだけに、重大な問題である。

第二に、速報値の資料では、2016年度との比較が重視されている。

働き方改革の成否を問ううえで、二時点間比較は必須の論点である。だが2016年度との相対的な変化に注目するあまり、現在の働き方の絶対的な状況が軽視されてはならない。過労死ラインという絶対的な基準でみたとき、先の分析で示したとおり、持ち帰り業務を含めた1か月あたりの残業時間は、平均値で過労死ラインを超えている。地獄の温度が相対的に低くなったとしても、そこは依然として地獄であることに変わりはない。

■調査結果をいかに活用するか

すでに述べたとおり、教員勤務実態調査は、2006年度と2016年度につづいての実施である。じつは、それ以前にも同様の調査が実施されている。だがそれは、1966年度にまでさかのぼる。「教員勤務状況調査」という名称でおこなわれたもので、当時の一週間全体における時間外業務の合計は、小学校が1時間20分、中学校が2時間30分であった。

1971年に制定された給特法では、上記の時間外業務の時間数を根拠に、公立校教員の月給にその4%分が上乗せ支給されることとなった。その代わりに、残業の概念が取っ払われた。労働基準法上の残業がなくなり、教育界から時間意識が消え失せた。教員の勤務実態を可視化させるための調査は、2006年度まで40年間にわたって実施されることはなかった。

今回の2022年度調査について、「また調査かよ!」との批判の声を、私はいくつか耳にしている。たしかに調査への回答が、直接的に眼の前の教育活動にプラスの効果をもたらすとは思えない。回答者の徒労感が大きいのも、うなずける。ただまちがいなく、前回の2016年度の調査がなければ、教員の長時間労働の問題がここまで世間に認知されることはなかったはずだ。問題の見える化なくして、その解決策は成り立ちえない。

今回、速報値の資料を参照すると、教員勤務実態調査の回答に要した時間数は、1週間の総計で小学校教員が2時間14分、中学校教員が2時間17分に達する。長時間労働のなかにあって、各教員が時間をかけて勤務の実態を見える化してくれた。

その負担が徒労に終わるか否か。それは、私たちがこれからいかに声をあげていくかにかかっている。