名作家が描いた鉄人・衣笠祥雄、その知られざる物語とは?

セ・リーグチャンピオンの広島カープが10月17日、クライマックスシリーズに登場する。今年、カープの名選手が一人、逝った。鉄人・衣笠祥雄である。衣笠はドラマが多い選手だった。

1947年、進駐軍兵士だったアフリカ系アメリカ人の父親と日本人の母の間に生まれる。ジャズやロックといったアメリカの文化を愛していた。

それ以上にアメリカ野球に目を向けて、冬のヤンキースタジアムを訪問し、野球殿堂博物館があるクーパーズタウンにも足を運んでいた。おそらくこの時代に誰よりもメジャーリーグを意識していたプレイヤーだったのだろう。

鉄人に惚れたスポーツライター

そんな彼の姿に注目した一人のスポーツライターがいた。故人になってしまった山際淳司である。山際が残した作品群のなかで特別な選手がいるとすれば、それは江夏豊、それも広島時代の江夏豊と衣笠だろう。

江夏は山際の代表作にして、「日本のスポーツノンフィクションの歴史は、山際淳司を分水嶺にして“以前/以後”に分けられるのではないか」(重松清)とまで称される「江夏の21球」の主人公だ。

スポーツの描き方を一変させた山際の名作のなかで、衣笠は重要な役割を果たす。「江夏の21球」はこんな作品だ。舞台は1979年11月4日、大阪球場であった近鉄バファローズ対広島カープの日本シリーズ第7戦である。

この試合で勝ったほうが日本一をつかむという文字通りの大一番、4-3、広島1点リードで迎えた9回裏、マウンドに立っているのは広島カープのリリーフエース・江夏豊だ。江夏はここを投げ切れば優勝という9回裏に、無死満塁の大ピンチを迎えるーー。

この9回に江夏が投じた「21球」だけに焦点を合わせて書くというのが山際の方法だった。

彼はスポーツを「努力と根性のエピソード集」から、シーンからシーンへ。事実を積み上げ、細部を描きこみながら場面に隠された物語を浮かび上がらせるという方法を確立する。たった「21球」を描くことが、何千球を描くことよりも雄弁に江夏という投手を描ける。これを機に新たなスタンダードとなる方法だった。

衣笠は強い孤独感を抱えてマウンドに立っている江夏にある言葉をかける。そこが作品の隠れたハイライトになる。おそらく山際はここで衣笠という選手の魅力に気がついたのだろう。横須賀育ちのスポーツライターもまたアメリカ文化の強い影響を受けていた。例えば彼のスポーツライティングはアメリカで勃興したニュージャーナリズムの影響にある。

衣笠を主人公に

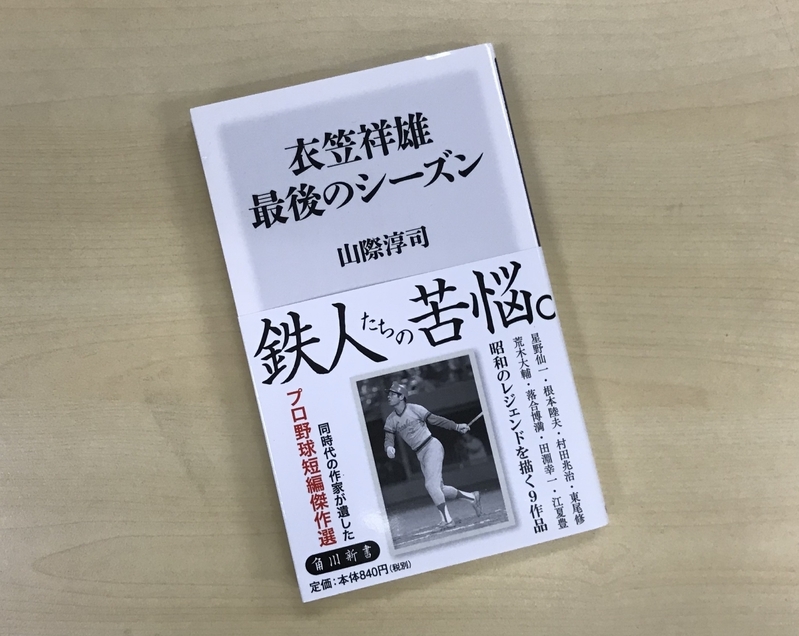

後に山際は衣笠を主人公した作品を書き上げる。「バットマンに栄冠を 衣笠祥雄の最後のシーズン」だ。現在は角川新書『衣笠祥雄 最後のシーズン』に、表題作として収録されている。

山際にとって衣笠の内面は「とてもナイーブで傷つきやすく、繊細」だった。一つ一つのファクトを丁寧に描きながら「豪放磊落でちょっとの怪我では休まない鉄人」というイメージを覆す。例えばこうである。

衣笠はバーでドライ・マティーニを飲むことが好きだった。

メジャー通算512本塁打、クリーブランド・インディアンズでコーチを務めていたエディ・マシウスに教わったホームラン増産法だった。広島カープからアメリカにトレーニングに派遣されていた衣笠はマシウスに問いかける。

「ホームランを打つにはどうしたらいいんですか」

「ホームランを打ちたかったらドライ・マティーニを飲むことだ。男はドライ・マティーニを飲んだ分だけホームランを打つことができる」

マシウスの回答はいかにも豪快なホームランバッターのそれだ。彼は明るく、楽観的にいこうというニュアンスを込めながらドライ・マティーニを飲み干していけばいい。そう言ったのだ。

山際はスランプに陥った衣笠が何も考えずにドライ・マティーニを飲み干す姿を描きながら、マティーニの「ちょっととりすました冷たい苦味」と長い現役の中で衣笠が知り尽くしてしまった野球の苦さを重ねる。

絶不調の衣笠にとってドライ・マティーニは「もう一度、ホームランを打ちたい」という願いを込めて飲み干す一杯だった。

鉄人、その柔らかな右手

2017年6月――。今にして思えば、すでに闘病は始まっていた鉄人は笑顔を振りまきながらホテルの地下にある行きつけのバーに姿をみせた。私は山際淳司の一人息子である犬塚星司、編集者と一緒に彼を迎え入れた。

一人息子が父の思い出を描かれた当事者から聞こうという企画だった。

水色のストライプに黄色のアーガイル柄を重ねた小洒落たシャツに、紺のジャケットという姿だった。

「プロはいつも見られている。(中略)見つめられながら、いいプレイを見せなければいけない。それがプロだと思うんだ(「バットマンに栄冠を」)と語っていたように、闘病中であってもそれをわからせないような立ち居振る舞いをする。

それがスタイリスト・衣笠祥雄であることを私はあとで知る。

「山際さんに教えてもらったのは、真正面から見て話がわからないなら裏に回れってことなんだよね。で、裏から見てわかんないやつは、上から見る。上から見てもまだわからなきゃ、下から見る」

「山際さんは野球を知らなかったかもしれないけど、「モノを見る」のがうまかった。自分の主観で「こうあってほしい」とか「こうでなきゃおかしい」とかを持たずに、相手を観察することができる人だったよね」

故人の思い出を衣笠は誠実に語っていた。予定の時間がすぎ、彼が席を立つ。別れ際に右手と右手でがっちりと握手をした。長年バットを振り続けた鉄人の手は、あまりにも柔らかかった。

次はこのバーでドライ・マティーニを、と思ったがそれは叶わない願いになってしまった。

CS、日本シリーズを見ながら私はきっと鉄人の右手を思い出すだろう。タフでありながら繊細で、立ち止まる時期もありながら、諦めずに野球に真剣に向き合う。鉄人・衣笠祥雄の野球人生は広島カープというチームの歴史を象徴しているのだから。