教育改革進むフィンランドーー学生主体の欧州最大級テックイベントとは

世界的に評価の高いフィンランド式教育だが、その現状に留まることはない。「子どもたちの将来にとって何が良いか」を問い続け、新たな取り組みを重ねている。今、教育現場で何が行われているのか、その環境で育った学生たちが何を形作っているのか――。それらを知るため、首都ヘルシンキに程近いエスポー市立サール二ラークソ中学校、そして欧州最大級テックイベント「Slush(スラッシュ)」を訪れた。

■自己表現や社交性を養うICT教育

「目標達成の補助手段として、最新のICT(情報通信技術)を駆使しているのです。本来的な学習内容に加えて、マナー、相互作用に関わる能力、広範囲な自己表現能力を養っています」

そう話すのは、サール二ラークソ中学校のヨウ二・クピアイネン美術科教諭兼情報通信技術地域主幹教諭。1994年設立の同校では、グループワークにおける共同作業や成果物発表はクラウド活用を前提としており、その上で必要な基本サービスはエスポー市を介して無料で提供されている。例えば、教師・生徒・両親のためのコミュニケーションツール「Wilma」、デジタルラーニングプラットフォーム「Fronter」、教育機関向けオフィスアプリ「Google Apps for Education」「Office 365」などだ。

これらを十分に使いこなすため、全教師がiPadを保有すると共に、生徒は授業内容や課題に応じて、学内にある400以上の最新機器(デスクトップPC、ラップトップ、タブレットなど)を利用できる。同校の生徒は約400人、教師は約40人、全員に行き渡る数が用意されている。さらに、ほぼ全ての教室に電子黒板、ドキュメントカメラ、AppleTVを設置し、一部では教育機関向け3Dラーニングツール「Sensavis 3D」も導入している。校内でのスマートフォン利用については、情報検索、プレゼン資料作成、宿題の連絡事項、クラウドサービス利用、フィードバックやテスト結果の確認など――、教師の許可が出た時に利用可能というスタンスだ。

このように、デジタルツールが全ての科目に対して横断的に統合されている。科目別に焦点を当てると、生物や歴史ではデジタルブックスを用いて視覚的に学習したり、社会ではタブレットを用いて電子書籍の共同編集を行う。また、物理や科学では電子ノートを用いて実験結果を共有、語学ではフリーラーニングプラットフォーム「Kahoot」「Quizlet」「Padlet」などでゲーム性を取り入れ、数学では動的数学ソフトウェア「GeoGebra」を用いてより複雑な問題に取り組んでいく。

その一方で、今年はAndroid、翌年はiPad、翌々年はWindowsといったように、1学年毎に生徒希望の環境で学べるICT特別強化クラスや、デジタル・アート、デジタル・ミュージック、インターネットなどの選択科目が用意されている。例えば、デジタル・アートにおいては、「Gimp」「Paint.net」「SketchUp」「Aviary」「Office lens」などのフリーソフトウェアを活用しつつ、画像処理、写真編集、著作権などを学んでいく。

この他、パソコンの自作や接続、画像・音声ファイルの編集、プログラミング、ローカルエリアネットワーク構築やメンテナンス、データ保護(ウイルス防止やファイアウォール)、インターネット倫理などに触れる機会も用意されている。なお、日本との交流も行っており、秋田県の学生たちと「フィンランドと日本の美術教育交流展」をこのほど共同開催している。和菓子作りやクレイ・ワークなど、コラージュやデザインのワークショップを手掛けた。

■現場が最適な教え方を判断

ここまで紹介したサール二ラークソ中学校は、首都ヘルシンキ近郊の学校という観点でみれば、そのICT環境は特別顕著な例ではない。フィンランドの教育制度が他国と大きく異なる点は、カリキュラムや学習目的については国が決定権を持つが、自治体、学校、教師が主体となって「生徒が何をどうやって学ぶのか」を決められることだ。中央省庁のトップダウンではなく、決定権が現場にあり、生徒への“最適な教え方”を判断できる。

16年夏、フィンランドの総合学校(1~9年生、7~16歳)では、10年に1度のカリキュラム改正が実施された。新カリキュラムでは、複数教科にまたがる横断的教育を行う授業を最低1コマ盛り込むことが義務付けられ、「世界大戦」や「地球温暖化」などのテーマを数週間に及ぶプロジェクト形式で学んでいく。例えば「世界大戦」について、歴史、地理、数学の観点から勉強していく形だ。算数や生物といった科目別教育が消えるわけではないが、このようなテーマ別授業が学習法の一つとして新たに加わる。

学習目標の設定については、教師が各生徒と話し合う中で一緒に設定していく。つまり、教師が話し手・送り手、生徒が聞き手・受け手に徹するのではなく、学校が互いに学び合えるコミュニティになっていくことを志向している。実際、授業は教室の中だけでは行われない。廊下のない校舎を建てた新設校もあるほどだ。

このように新カリキュラムでは、学習方法を学んだり、新しい技術を使いこなしたり、自分なりに考えてプロジェクトを実行させたり、成果を人前で発表するといった“将来に必要なスキルの育成”に焦点が当たっている。暗記を軽んじるわけではないが、重きは置かれていない。同様に、テストは学習の一部分であるものの、要ではなく、宿題の量も多くない。

日本でよく話題になるプログラミングも新年度から必修化されたが、これは独立した科目ではなく、算数、音楽、体育など、全ての科目に横断的に取り入れられる。1年生から9年生まで段階的に、正確な指示伝達、論理的思考、コンピュータやタブレットの動作、アルゴリズム、最低1つのプログラミング言語を学んでいく。一方で教師は、生徒たちが自由に学び、失敗し、再び挑戦する環境を整える進行役であり、そこでの専門性は強く求められていない。

繰り返しになるが、フィンランド教育は現状においても、OECDのPISA(学習到達度調査)において世界トップクラスの評価を得ている。ただ、そういったランキング上位に甘えず、「子どもたちの将来にとって何が良いか」を繰り返し問い続け、教育上の決定を行う姿勢――、さらにいえばグランドデザインを描けていることが、今のフィンランド教育を形作っているのだろう。

■無償の教育を平等に

ここで、フィンランド教育制度の概要をお伝えしたい。まず、6歳児の未就学児を対象にしたプレスクールが1年間あり、総合学校での義務教育は7歳から16歳まで9年間行われる。国内には約3000の総合学校があり、計55万人の児童生徒がいる。全ての子どもに通う権利があり、授業料、教材、文房具、給食などが全て無料だ。

1日の授業時間は1~2年生で5時限まで、それ以降は7時限までと定められている。1時限45分間で、授業日数は1年間で190日。8月中旬から新年度が始まり、秋休み、クリスマス休暇、スキー休みを経て、約10週間の夏休みがある。フィンランドでは99.7%の子どもが基礎教育のシラバスを修了する。

総合学校卒業後は、生徒の半数が高等学校(修了まで2年から4年)へ、残りの半数が職業学校へ進学する。高等学校を卒業した生徒は、さらに大学かポリテクニック(職業エキスパート育成等を実施する教育機関)に進学して高等教育を受けるか選択できる。一方、職業学校卒業生も3年間で取得できる職業資格などで、大学やポリテクニックの受験資格が得られ、どの道を選択しても常に勉強を続けられる制度設計が成されている。なお、就学前教育、義務教育、高等教育、大学院を含め、全ての教育が無償である。

全ての教育段階で教員資格として修士号が必要であり、教員は広範にわたる教育学と専門教科を学んで養成される。14年にヘルシンキ大学の入学試験を受けた教師志望の受験者のうち、合格したのは僅か9%――、教師は人気の職業だ。

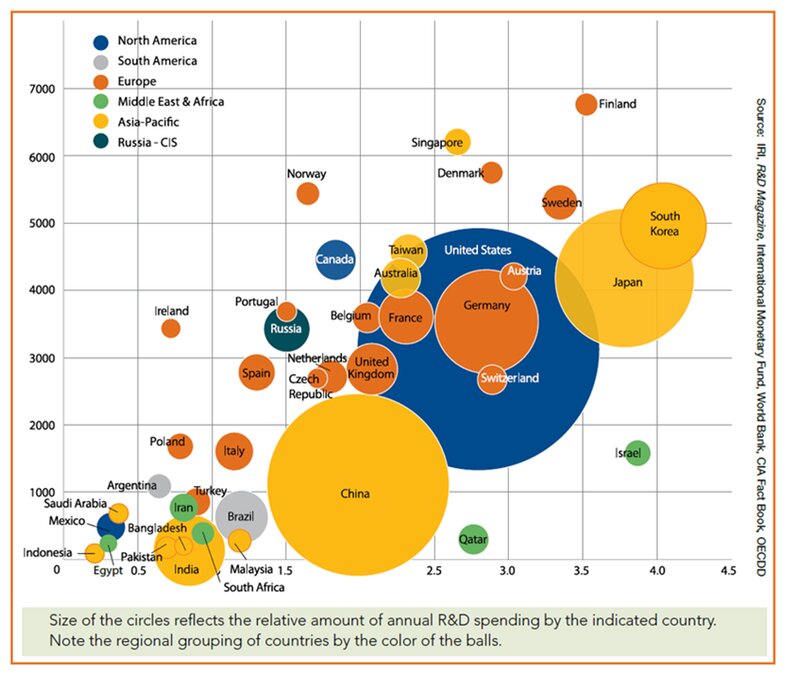

福祉国家において、大きな負担が掛かるのが学校教育と保健衛生である。実際、フィンランドにおいても、国家及び自治体予算の約12%が教育に当てられている。ユッカ・シウコサーリ駐日フィンランド大使は、教育への投資理由について、上記のグラフを参照しながらこう語る。

「フィンランドが、スウェーデン、イスラエル、日本、韓国の研究開発投資額と同水準でありながら、人口比で見るとこれらの国よりも科学者や技術者の数が多いことがわかります。我々は、引き続き学校教育へ大きく投資していくことは非常に重要だと考えています」

■学生主体のスタートアップの祭典

最後に、フィンランドの学生ボランティアによって運営されている、世界各地のスタートアップやテクノロジー企業が集結する祭典Slushについて紹介したい。大学生を中心とした、若者たちの活力がいかんなく発揮された場だ。

2008年、フィンランドに住む起業家たちがSlushを立ち上げた。初開催で集まったのは約300人、参加者はフィンランド人で占められていたという。Slushが飛躍的に成長したのは2011年。発起人たちの本業が忙しくなり運営が難しくなった際、一部の学生たちから「僕らが引き継ぐから任せて」という声があがり、運営主体が切り替わった。

その後、Slsuhの参加者数は11年1500人、12年3000人、13年7000人へと急増、海外の起業家や投資家たちも足を運ぶようになる。学生たちの前向きな変化を起こそうとするエネルギーが原動力となり、Slushファンとも呼べるようなコミュニティが拡大していった形だ。

2013年頃には、シリコンバレーの一流の投資家たちや各国首脳も訪れるようになるが、若々しくて心地いいカジュアル感は失われていない。フィンランドのユルキ・カタイネン首相(当時)が登壇する際には、学生チームがこんな提案を行ったという。

「世界で一番イケているスタートアップ首相になりたいと思いませんか?」

同首相が「興味あるけれど、どうしたら良い?」という反応を示すと、学生が「普段のスーツではなくて、Team Finlandのパーカーで登壇したらどうですか?」と提案する。快諾した同首相だが、ここで話は終わらない――。

というのも、この時に同首相は、単独スピーチではなく、ロシアのアルカジー・ドヴォルコーヴィチ副首相との対談を予定していた。同副首相がスピーカーの控室に来ると「フィンランドの首相の雰囲気が違うな。私はいつもと同じで、これは対照的な光景になるんじゃないか――」と察し、その場でアシスタントに電話して「2時間後に登壇するからソチオリンピックのパーカーを今すぐ持ってきてくれ」と告げたという。結果的に、学生の提案がきっかけとなり、世界初ともいえる首相同士がパーカーで対談するセッションが行われた。

16年11月にヘルシンキで開催されたSlushには、世界120カ国から1万7500人の参加者が集まった。スタートアップ2300社、投資家1100人、ジャーナリスト600人、学生ボランティア2300人に達し、GoogleやNokiaが巨大ブースを構え、まさに世界でも指折りのスタートアップの祭典となっている。

「空港の搭乗ゲートから、Slush参加者同士で盛り上がりました。様々な大型カンファレンスに参加してきましたが、こんな体験は初めてです」

そう話すのは、ブラウザ開発を手掛けるVivaldi Technologiesの冨田龍起COOである。この年、シリコンバレーに拠点を持つ北欧発のスタートアップ起業家を対象とした「Nordic x Slush」の一員としてSlushへ初参加したが、最初の段階で度肝を抜かれたという。

その体験談を聞けば、思わず頷いてしまう――。Slush Flightと銘打ち、サンフランシスコ空港の搭乗ゲートからSlush特別仕様。ゲート前は、スピーカー、投資家、起業家らSlush参加者のみで埋め尽くされている。いざSlushチャーター便に乗り込むと、機内アナウンスはSlush運営チームによって行われ、ロゴ入り特注ドリンク&機内食を手渡す徹底ぶりだ。

このように、学生たちの工夫がリピーターやファンを広げてきたSlushであるが、日本にとって縁遠い話ではない。なぜなら、Slushが海外で初開催されたのが2015年5月お台場であり、17年3月29日・30日にも東京ビッグサイトで開かれる予定だ。(16年5月開催時は参加者4000人、スタートアップ360社、投資家100人、ジャーナリスト200人が詰めかけた)

学生ボランティア主体、グローバルで多様な参加者、交流を促す仕組み、ライブ感あるクールな会場デザイン、会場内公用語が英語、招待制なしのオープン性など、“Slushらしさ”はそのままだ。Slushを一言で表現すれば、「エネルギッシュ」という言葉に尽きる。

時間は掛かるものの、活発なコミュニティの形成、前向きなマインドセットの醸成、時代に適応できる基本スキルの育成――、それらの根幹たる教育改革こそが底堅い成長戦略といえるだろう。