太陽高度が一番高くなる夏至 日本で気温が一番高くなるのは夏至の後ではなく梅雨明け後の8月

太陽高度が一番高くなる夏至

令和5年(2023年)は、6月21日が夏至で、日本では太陽高度が一番高くなります。

地球は1年間かけて太陽のまわりを公転しています。

地球と太陽の距離は同じではなく、夏至の頃に1億5210万キロと遠くなり、冬至の頃に1億4960万キロと近くなります。

つまり、冬至の頃は夏至の頃に比べて太陽に近く、その分だけ太陽からのエネルギーを多く受けています。

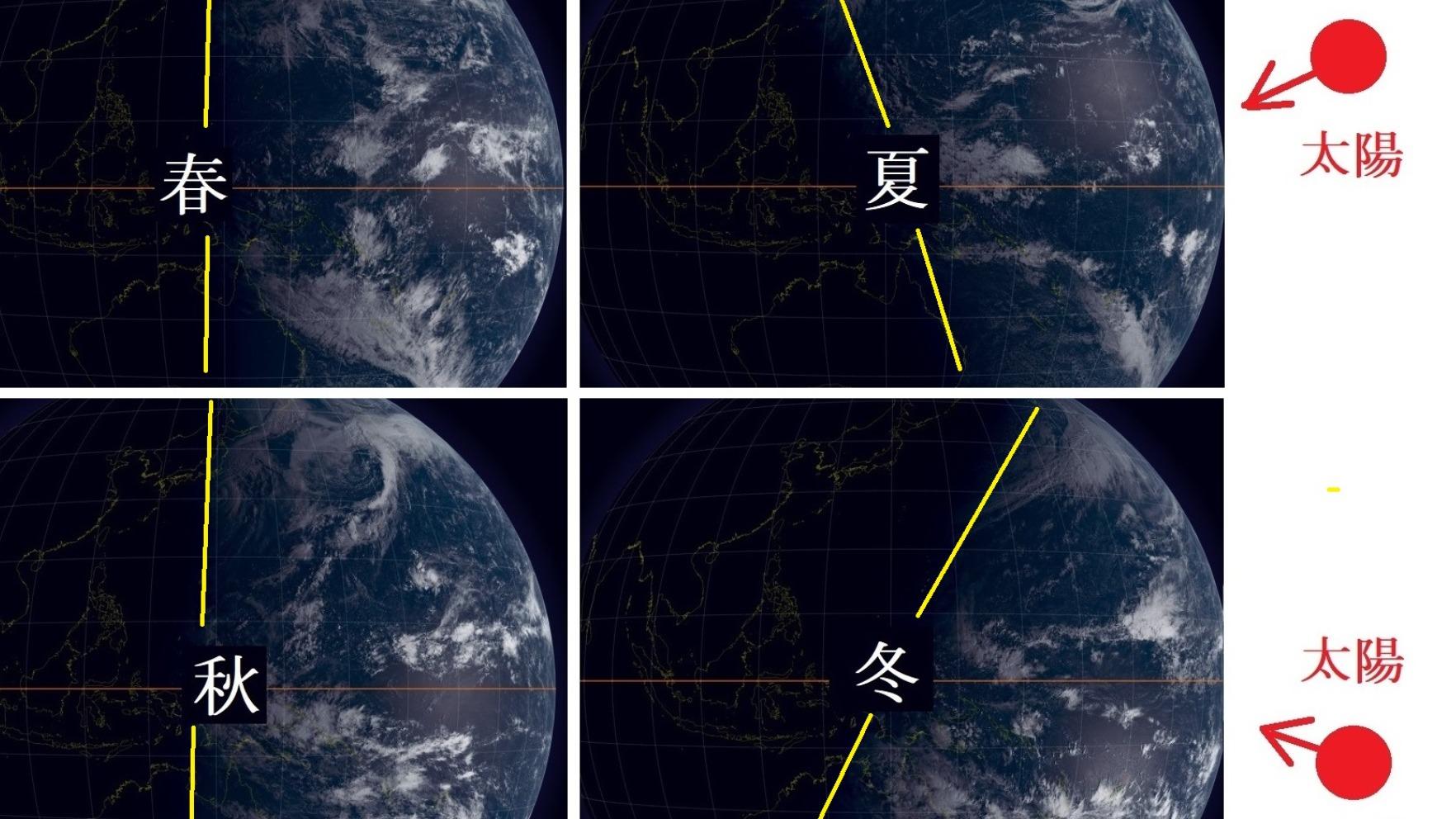

太陽から多くのエネルギーをもらっている冬至の頃が寒いのは、地球の回転軸が23.4度という傾きをもって太陽の回りを公転しているからです(図1)。

太陽の光が斜めから入射する場合と、真上から入射する場合では、単位面積当たりの光の量が違いますが、地球の回転軸が傾いていることにより、より真上から太陽の光を受けることで暑くなる時期と、より斜めから太陽の光を受けることで寒くなる時期ができます。

北半球の冬至の頃は、太陽の光が斜めに当たって寒くなる時期にあたっており、太陽が近くなって暖かくなる効果を打ち消しています。

地軸の傾きが、夏と冬ができる原因です。

ただ、同じ夏と冬でも、高緯度の国と低緯度の国では様相は少し違います。

高緯度の国では、冬は太陽が当たらず極端に寒くなるため、夏と冬の気温差が大きくなり、夏と冬の二季という感じになります。

逆に、低緯度の国は1年中、ほぼ太陽が真上にあって常夏という感じになるため、雨季と乾季の二季という感じになります。

地球の回転軸が傾いていることにより、気象衛星から見ると、季節によって日の出の様子が異なります(タイトル画像)。

冬至の頃は、同じ経度であれば、南から夜があけますが、春分の頃は、同じ経度であれば同じ時刻に夜が明けます。

そして、夏至の頃は北から夜が明けてゆきます。

地球が暖まったり、冷えたりするには時間がかかりますので、北半球で気温が一番高くなるのは、光の量が一番多くなる夏至の頃から1か月ほどたった7月です。

沖縄・奄美地方の7月は梅雨が明けていますので、北半球の多くの地方と同様に、7月の気温が一番高くなります。

しかし、西日本~東北地方の7月のほとんどは梅雨の時期で、雨や曇りの日が多いことから平均気温は8月が一番高くなります。

今年の夏の気温は

気象庁は、6月20日に、7月から9月にかけての3カ月予報を発表しました(図2)。

これによると、気温は南西諸島と西日本で高く、東日本では平年並みから高い、北日本で平年並みとなっています。

ただ、今年の夏の予報は単純ではありません。

今年の夏は、太平洋東部赤道域の海面水温が平年より高くなる「エルニーニョ現象」が発生する見込みです。一般的には、エルニーニョ現象は、日本付近に張り出す太平洋高気圧が弱くなって冷夏になりやすい傾向があります(ラニーニャ現象なら猛暑の傾向)。

また、インド洋東部赤道域の海面水温が平年より低くなる「正のダイポールモード現象」が発生する見込みです。一般的には、正のダイポールモード現象は、上空のチベット高気圧が日本付近に張り出して暑くなる傾向があります。

つまり、今年は正反対の現象をもたらすことが同時に起きるのです。

どちらの影響がより強く出るのかという難しい判断の結果、

・地球温暖化の影響やエルニーニョ現象の影響で地球全体の温度が高く、特に北半球の亜熱帯域では顕著である

・冬に収束したラニーニャ現象の影響が残り、正のダイポールモード現象が発生することから太平洋高気圧が日本の南で西へ張り出す

・エルニーニョ現象の影響で偏西風は平年よりやや南寄りを流れる

等からの判断による3か月予報です(図3)。

従って、最新の1カ月予報でフォローが必要な3カ月予報と思われます。

今年は、例年より早く気温が夏に向かって高くなっており、予報も暑い夏となっています。

西日本を中心とした高温

令和5年(2023年)6月20日は、沿海州から日本海を通って三陸沖に移動した高気圧におおわれ、前日に続いて、全国の広い範囲で梅雨の中休みとなり、晴れ間が広がりました(図4)。

強い日射によって西日本を中心に139地点(全国で気温を観測している915地点の約15パーセント)で最高気温が30度以上の真夏日となりました。

ただ、もともとは気温が低い高緯度の高気圧なので、極端に気温はあがらず、全国で一番気温が高かったのは大分県の日田の34.5度と、最高気温が35度以上という猛暑日を観測した地点はありませんでした(図5)。

改めて、約1か月前の5月17日に真夏日が299地点(約33パーセント)で猛暑日が1地点、5月18日に真夏日が282地点(約31パーセント)で猛暑日が6地点という暑さになったのが異常だったと感じました。

ただ、5月17~18日の暑さも、6月18~20日の暑さも、湿度はそれほど高くない暑さです。湿度が高く、耐え難い暑さとなるのはこれからです。

奄美地方で連日の線状降水帯

梅雨前線に近い九州南部から南西諸島では曇りや雨の天気となった6月19日、鹿児島県奄美地方には線状降水帯が発生し、気象庁では、14時20分に顕著な大雨に関する情報を発表しました。

線状降水帯に近い沖永良部島では1時間に53ミリ、日降水量289.5ミリを観測していますが、線状降水帯のほとんどが海上でした。

また、奄美地方は翌20日にも線状降水帯が発生し、気象庁は18時39分に顕著な大雨に関する情報を発表しました(図6)。

線状降水帯に近い奄美大島の古仁屋では1時間に51ミリ、日降水量159.0ミリを観測していますが、線状降水帯のほとんどが海上でした。

19日の場合も、20日の場合も、線状降水帯の位置が少しずれていたら、もっと多くの雨が降った可能性があります。

【追記(6月22日13時)】

奄美大島の古仁屋では、21日の雨量は最大1時間雨量55.5ミリ、日降水量270.5ミリと大雨が続いています。

これから湿度も上がってきますので、熱中症には十分な警戒が必要な長い夏の始まりです。

タイトル画像、図5の出典:ウェザーマップ提供資料をもとに筆者作成。

図1の出典:饒村曜(平成26年(2014年))、天気と気象100、オーム社。

図2、図3の出典:気象庁ホームページ。

図4、図6の出典:ウェザーマップ提供。