ファミコンやプレステを遊べるレトロゲーム互換機 遊び方を誤ると法律違反に

人気を集めるレトロゲーム互換機

2016年に任天堂が発売した、「ニンテンドークラシックミニ ファミリーコンピュータ」が人気を博したのを皮切りに、懐かしの復刻ゲーム機が相次いで登場するようになった。今年の3月にはコナミが「PCエンジンmini」を発売し、セガが「ゲームギアミクロ」を10月に発売すると発表するなど、今後も復刻ハードの発売は断続的にまだまだ続きそうな勢いだ。

その人気と歩調を合わせるかのように、メーカーのライセンスを受けずに作られた、懐かしのレトロゲームが遊べるゲーム機、いわゆる「互換機」も各地のゲームショップや家電量販店、あるいは大手通販サイトで目立つようになった感がある。

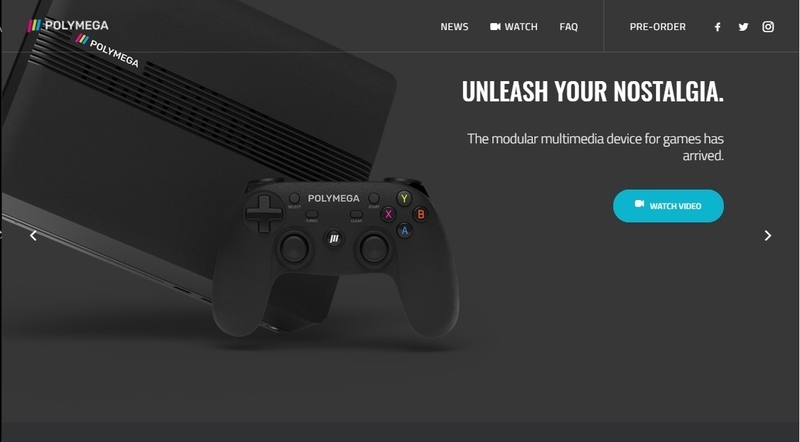

互換機は、機種によっては1台でファミコンやメガドライブ、ゲームボーイなど、古いゲーム機用のあらゆるROMカセット(ソフト)を接続して遊べるようになっており、1台数万円と現行機種に匹敵する値段にもかかわらず、かなりの人気を博しているようだ。4月には、アメリカで開発されたプレイステーションやセガサターン用CD-ROMソフトにも対応した互換機、「Polymega」の初回予約販売分が即日完売。次回の予約販売分は、出荷が10月の予定になるという人気ぶりだ。

互換機がゲームショップやディスカウントストア、家電量販店に出回り始めたのは、任天堂のファミコンに関する特許権の存続期間が、ちょうど終了するタイミングと思われる2003年頃だ(※ファミコンの発売は1983年)。当時はファミコンだけの互換機しかなかったが、年を追うごとにさまざまハードに対応した互換機が登場するようになった。

なぜ、20年も30年も前に発売された古いゲームを遊ぶための互換機が、わざわざ製造・販売されるようになったのか? まず第一に、メーカーのサービス対応がすでに終了しているため、もしゲーム機本体が壊れてしまった場合は、昔のゲームをもう一度遊びたいと思っても修理ができないという理由が挙げられるだろう。

復刻ハードだけでなく、今ではNintendo Switchやプレイステーション4など、現行のゲーム機にも旧ハードから移植したゲームが多数発売されている。とはいえ、歴代の全タイトルをカバーしていないので、移植されていないゲームを遊ぶ場合は、どうしても実機または互換機が必要になるという事情もある。

さらに、近年では動画サイトでのゲーム実況、あるいはプレイ動画の配信ネタ用にレトロゲームを好んで使用、あるいは視聴するニッチな需要が生まれているのも、互換機が普及する一因になっていると思われる。

互換機メーカーの遵法、コンプライアンス意識は大丈夫なのか?

近年の互換機需要を生み出す、もうひとつの大きな理由は、オリジナルのハード・ソフトには存在しない便利機能を多数搭載しているところにもあると思われる。最新のテレビにも接続できるよう、映像・音声のHDMI出力に対応しているのがその一例だ。また、コントローラーにはボタンの連射機能や、各種ボタンの割り当て(※Aボタンは決定、Bボタンはキャンセルにするなどの設定)をユーザーが自由に変更できる機能なども付いている。

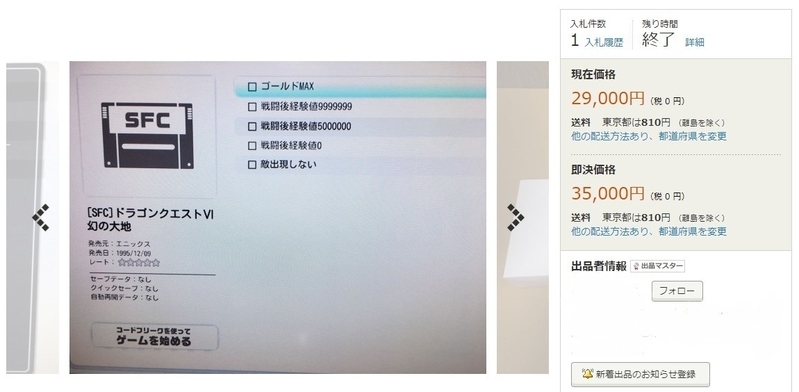

さらに驚くのは、なんとプレイデータをmicroSDカードにセーブしたり、ROMカセットのプログラムデータそのものを吸い出してインストールする機能まで付いていることだ。つまり、ゲームの攻略をしやすくするとともに、一度インストールしたソフトは、以後押し入れにしまったままでも遊べるようになり、手間が大幅に省けるというわけだ。

筆者も、以前に取材で互換機に触れる機会があったが、想像をはるかに超える多機能ぶりにはびっくりしてしまった。だが、非常に便利である反面、プレイ時のセーブデータやROMを吸い出せる機能を付加した結果、ユーザーがメーカーに無断でソフトのコピー、配布を助長する恐れはないのだろうか?

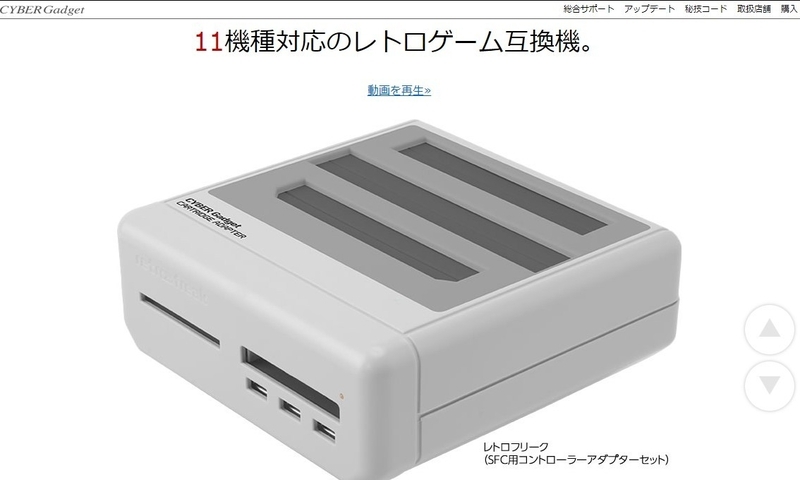

実は今年の4月1日に、互換機を長らく発売しているうちの一社、サイバーガジェットの代表取締役の男性ら3名が、不正競争防止法違反の疑いで書類送検されるというニュースが流れた。報道によれば、書類送検されたのはゲームのセーブデータを不正に改造する、同社製のツールを利用して不正競争を行った容疑で、3人は「違法と認識していたがもうけたかった」と容疑を認める発言をしていたとのことだ。

・参考記事:「モンハン」にも対応…不正ツールでセーブデータ改ざん ゲーム機器会社を初摘発

同社のサイトを見ると、上記の改造ツール(商品名:セーブエディター)は、2018年に改正された不正競争防止法の施行にともない、「製品のサービス継続が難しい状況となりましたため」サービスを終了したと発表している。また、互換機(商品名:レトロフリーク)の使用にあたっては、著作権法に違反しないようにといった内容が、「使用許諾/ライセンス」のページに明示されている。

にもかかわらず、当の販売元が法律を守らず、書類送検されたとの報を聞いた筆者は本当にがっかりしてしまった……。これでは同社が、「法律を守りましょう」というのは単なる建前で、本当は最初から「儲かれば何をやっても構わない」と考えており、ユーザーに対しては「不正な改造・コピーもご自由にどうぞ」という気持ちでいたのではないかと勘繰りたくなる、何とも残念な事件であった。

使い方を誤ると法律違反になる可能性あり

便利機能があるとはいえ、我々は今後もこのような互換機を利用して、日々ゲームを遊んでもよいものだろうか?

ACCS(一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会)に、ユーザーが互換機を購入して遊ぶこと自体に違法性があるのかを筆者が尋ねたところ、以下のような回答をいただいた。

「ROMカートリッジ等のデータを吸い出して(コピーして)遊ぶ場合には、ROMカートリッジ等にコピーガード(技術的保護手段)が施されている場合には、それを解除してコピーすることは、私的使用目的でも無許諾コピーとなり著作権法違反となります(著作権法第30条1項2号)。

また、ROMカートリッジ等にコピーゲームの起動を制限させる機能(技術的利用制限手段)が施されている場合には、それを解除してゲームを起動させる行為は著作権侵害と見なされます(同法第113条3項)。これらの技術が施されていないROMカートリッジ等をそのまま用いるなどして遊ぶこと自体には違法性はございません」(ACCS広報)

つまり、互換機を使って古いゲームソフトを遊んだら即違法となるわけではない。ただし、10年ほど前に問題となったマジコン(ニンテンドーDSの改造ツール)のように、コピーガードを組み込んだソフトに対し、その対策を回避して正規版と同様にコピー品でも遊べてしまうツールを使った場合は、当然ながら違法となる。よって、もし「互換機」と称した改造・コピーツールがもし売られていた場合には、うっかり買わないようにその機能をあらかじめ確認するようにしておきたい。

また、2018年より以下の3つの行為も不正競争防止法により違反の対象となった。

- ゲームソフトのセーブデータを改造するツールやプログラムの譲渡等

- ソフトウェアメーカーが許諾していないシリアルコード、プロダクトキーを単体でインターネットオークション等に出品したり、インターネットに掲載すること

- セーブデータの改造代行、ゲーム機器の改造代行を行うこと

(※ACCSのサイトより引用)

さらにACCSからは、「当協会は、互換機そのものの違法性の問題はともかく、互換機と称してゲームソフトの海賊版を多数搭載したものが販売されたり、互換機の機能によっては、ゲームソフトの著作権侵害を助長することを危惧しております。ゲームソフトの海賊版の制作(複製)、販売、無許諾アップロードは明確に著作権法違反に当たります」と、現状を危惧するコメントもいただいた。

なお、前述のレトロフリークは、microSDカードにセーブしたデータはコピー防止のため、セーブ時に使用した機種でのみ動作するようにしてあるので、microSDカードだけを他人に譲渡したところで何の意味も持たない。だが、もし本体とmicroSDカードをセットで他人に譲渡した場合は、コピーを配布したのと同じことになってしまう。同社の「使用許諾/ライセンス」にも、販売・貸与・譲渡は禁止事項として明記されている。

しかしながら、オークションサイトには以前からマジコンや、互換機とセットでROMの吸い出しデータ、あるいは改造コードを保存したメディアが出品されるケースが後をたたない。本当に困ったことだ(※ちなみにマジコンは、2009年にYahoo!オークションでの出品が禁止された)。

年少者が互換機を使用時は特別な配慮を

筆者の知人で、ファミコンの時代からゲーム開発を手掛ける、とあるメーカーの社長にお話を伺ったところ、「資源が乏しい日本は、コンテンツで生きていかなければいけないのに、ソフトをコピーする人が多いのは大問題。モノには必ず対価があることを、子供のうちにきちんと教えないとダメだ」とおっしゃっていた。ましてや今はネット社会であり、コピー品の存在が一度表に出てしまうと、その情報が瞬時に世界中に広がってしまうのだから、事は重大だ。

またACCSからは、「昔(フロッピーディスクの時代)と比べると、コンテンツの数が増えておりますので、海賊版被害の総数は増えていると考えられます」との見解もいただいた。

以前に、拙稿「「お、これいいな」無邪気にコピペする若手ゲームライターが量産され続けた理由」でもご紹介したように、今やメディアリテラシー教育をまったく受けないまま社会に出た結果、罪悪感を持たずに他人の著作物を平然とコピーする若手ライターが現れる時代だ。互換機に限った話ではないが、不正コピーは犯罪につながることを義務教育の段階で子供たちに教えるようにしないと、もしかしたら後々取り返しのつかないことになるかもしれない。

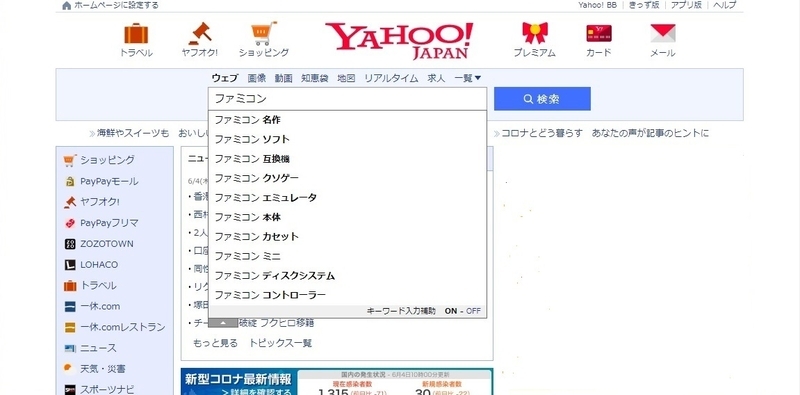

今、時間のある方は、試しにYahoo!検索で「ファミコン」と入力していただきたい。自動で「ファミコン 互換機」とともに、「ファミコン エミュレータ(※)」と検索候補が表示されるハズだ。一般ユーザーが本来使う必要のないエミュレータが検索候補の上位に出てくるということは、甚だ残念ではあるが遵法意識やリテラシーに欠けた人が、すでにゴマンといることの証拠であろう。

※筆者注:エミュレータ:コンピューターなどで構成されたシステムを、異なる別のシステム上で起動できるようにしたツールのこと。ゲーム開発にも使用される。

互換機の使用をやめろとは言わない。筆者宅でも、現時点ではファミコンなどの古いゲーム機が幸運にもまだ使えるが、やがて互換機のお世話になる日が来るのは時間の問題だろう。

保護者の方々には、もし子供たちが互換機を持っているのであれば、法に触れるようなコピーや転売をしないよう、日頃からのチェックをぜひともお願いしたい。また、互換機の販売店および通販サイトにおいては、一度に販売する点数や、購入できるユーザーの年齢に制限を設けることを検討してはいかがだろうか? そしてオークションサイトにおいては、ゲームの改造データやコピーソフトの販売・転売がされないよう、さらなる監視の徹底をしていただきたい。