宝塚歌劇月組『グレート・ギャツビー』が織りなす「アメリカ狂騒の20年代」の光と影

7月22日、宝塚歌劇月組公演『グレート・ギャツビー』が初日の幕を開けた。かのフィッツジェラルドの代表作をミュージカル化した舞台で、『エリザベート』などで知られる小池修一郎が脚本・演出を手がける。原作の世界観にタカラヅカらしさも加味して、見応えのある一本物となっている。

1991年に雪組で初演されて好評を博し、2008年に月組でも再演された作品である。3度目の上演となる今回の舞台を観て、まず心で叫びたくなったのは「役者が見事にそろった!」という一言だった。

◆トムの圧倒的な存在感、観客が自分を重ねるニック

ギャツビー(月城かなと)とデイジー(海乃美月)のことは後述するとして、まずはデイジーの夫、トム・ブキャナン(鳳月杏)について語らずにはいられない。血筋と財力と腕力に、貴族の優雅な振る舞いを兼ね備えた「全てを持った男」。その傲慢さでさえ女たちを惹きつける魅力であり、今回はマートルに加えてレビューの踊り子ヴィッキー(結愛かれん)までも彼のとりこである。

ギャツビーの嫉妬の対象となるに十分な存在であり、デイジーも彼の魅力に最終的には抗えない。ギャツビーの恋敵としてのトムの存在感の大きさは、今回の再演における特筆すべき点のひとつだろう。

デイジーの親類であり、トムの学友でもあるニック・キャラウェイ(風間柚乃)。原作では語り手として登場するニックは、読者である我々に最も近い「普通の人」だ。それだけに、観客もいつしかニックに自分を重ね、ニック目線で物語を眺めてしまう。

原作の冒頭、ニックはかつて父親に「世間のすべての人がお前のように恵まれた条件を与えられたわけではないんだよ」と教えられ、物事をすぐに決めつけない傾向を身につけた、とある。ニックの人柄をよく表すこのエピソードを、風間ニックを見ていると何度も思い出してしまった。

プロゴルファーのジョーダン・ベイカー(彩みちる)は「山椒は小粒でもぴりりと辛い」という風情の自立した女性だ。デイジーとは好対照で、演じる彩みちるによく似合っている。理性で動くジョーダンと情の人ニックは真逆だからこそ惹かれ合うのだろう。この作品を彩るもう一組のカップルとして、面白い存在になりそうだ。

いっぽうマートル・ウィルソン(天紫珠李)の方は、これまでの天紫珠李であまり見たことのない、はすっぱな役どころが新鮮だ。だが、華やかで生命力にあふれており、トムが興味を持つのもわかるし、「ウィルソンなんかには勿体ない私」と思ってしまうのもよくわかる。

ギャツビーの影の部分を形成した「育ての親」マイヤー・ウルフシェイム(輝月ゆうま)は、酸いも甘いも噛み分け、「友情は生きている間だけ」という台詞にも味わいがある。裏社会の元締めとして、もぐり酒場アイスキャッスルの場面を引き締める。

乳母ヒルダ(夏月都)が醸し出す不気味な存在感。ギャツビーの運命を狂わせる男、ウィルソン(光月るう)は、生気のなさの奥底から爆発する狂気が哀しい。だが、最後の最後にすべてを持っていくのはギャツビーの父、ヘンリー・C・ギャッツ(英真なおき)である。

◆原作を大事に、そしてタカラヅカらしく

観劇にあたって小説も読み直してみたが、フィッツジェラルドが描く風景の忠実な再現に、原作への愛を感じる。たとえば、ギャツビーが見つめる緑色の灯火、マートルとウィルソンが暮らす「灰の谷間」に掲げられている「エックルバーグ博士の眼」の巨大な広告、ギャツビーの派手なピンクのスーツ、次々と放り投げられるシャツなど。物語の鍵を握る、黄色と青の2台の車も舞台上にさっそうと登場する。

逆に、原作から大きく膨らませた部分にはタカラヅカらしい見どころがある。たとえば、2幕冒頭のレビューシーンはストーリーの流れからは外れているが、虚飾にまみれた「狂騒の20年代」の象徴として、さらにはタカラヅカが描く『グレート・ギャツビー』としては外せないといったところだろう。

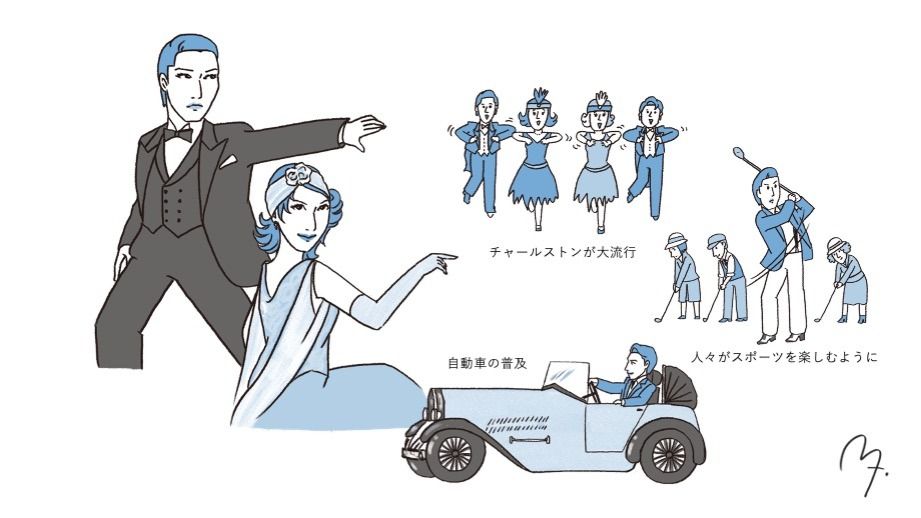

ギャツビーとトムのゴルフ対決をダンスで見せる趣向も楽しい。この場面、本来は緊張感も最高潮に達する大詰めだが、この見せ方は観客のハラハラを和らげてくれる。レビュー、ゴルフ、車…この時代らしいもの、流行ったものが、1920年代アメリカの独特の空気を醸し出す。

◆原作から掘り下げた、デイジーの強さとギャツビーの清々しさ

原作から大きく膨らませた場面には、小池氏が言うところの「日本人らしいセンチメント」(プログラムより)もたっぷり詰まっているようだ。

その一つがギャツビーとデイジーの回想シーンで、身分差ゆえに二人が引き裂かれていく過程を残酷なまでのわかりやすさで描いている。そこから浮かび上がるのが、原作と一味違うデイジー像だ。デイジーが悲壮な決意で歌い上げる「女の子は馬鹿な方がいい」は身につまされる一曲である。

こうした描き方からは、原作ではギャツビーの憧れの象徴に過ぎないデイジーに強い意思が与えられているのを感じる。このデイジーは、ギャツビーのために最後に花を手向けるデイジーでもあるのだ。

ちなみに、この回想シーンにはエディ(彩海せら)とジュディ(きよら羽龍)という幼いカップルが登場する。純朴でロマンチストなエディの延長線上にギャツビーがいて、すでに女性の生きづらさを理解しているジュディの延長線上にデイジーがいるのだろう。このカップルを新人公演でギャツビーとデイジーを演じる二人に演じさせているのも心憎いキャスティングである。

禁酒法時代のもぐり酒場、アイスキャッスルの場面も然りだ。ここは何といってもスーツ姿の男役たちの見せ場である。だが、ここで「麻薬には絶対手を出さない」とギャツビーに主張させることで、裏社会でもなお矜持を持って生きるギャツビーらしさも描き出している。

タカラヅカ版のギャツビーから受け取ることができるのは、真っ直ぐさ、清々しさ、潔さである。それは原作でニックがギャツビーに送った「誰も彼も、かすみたいなやつらだ。みんな合わせても君一人の値打ちもないね」という言葉そのものだ。

だが、光は闇の中でこそ強い輝きを放つものだ。月城ギャツビーの放つ光は、闇の部分がしっかり構築されているからこその眩しさである。さらにいうと、ギャツビーの短い人生には「狂騒の20年代」と呼ばれる特異な時代が生み出す光と闇が凝縮されている。

かつて初演を観たフィッツジェラルドの孫が、小池氏に送ってきた手紙の中には「日本的なセンチメントを感じた」と書かれていたという。

原作の持つどうしようもなく救いのない感じ、やるせなさは薄れているかもしれない。それが「日本人らしいセンチメント」なのかもしれない。だが、それがタカラヅカの『グレード・ギャツビー』である。そこには、ひとかけらの夢と希望が残されている。