10年7か月、50回連続でタイトル戦番勝負に登場し続けた昭和の大巨人・大山康晴15世名人

大山康晴15世名人(1923年3月13日-1992年7月26日)は昭和の中頃に無敵を誇った大棋士です。今年2023年には、生誕百周年を迎えました。

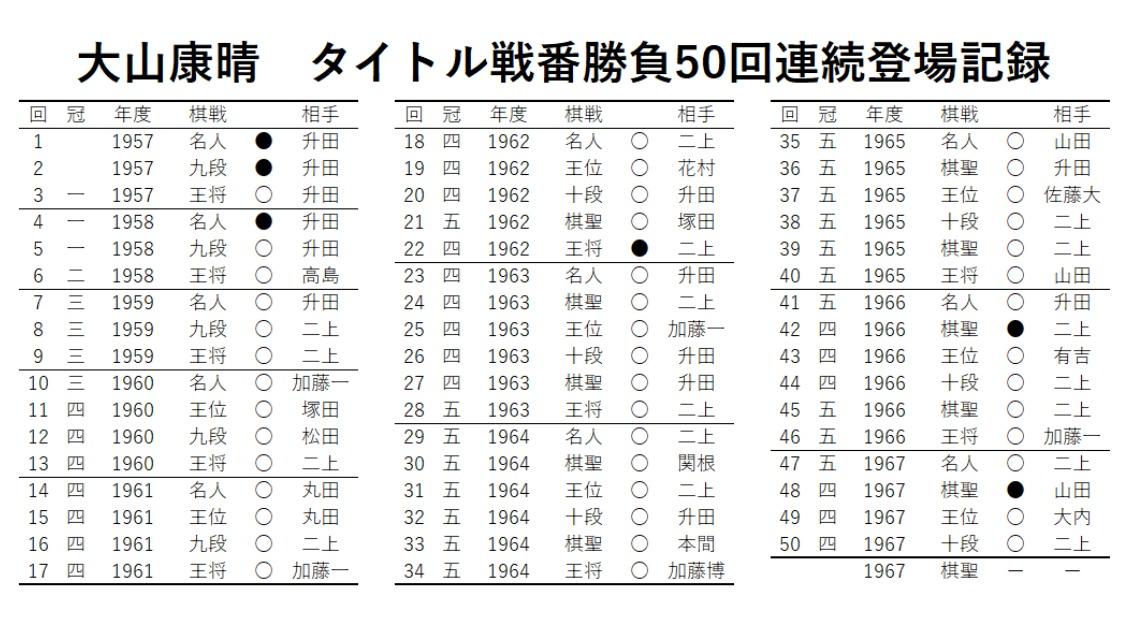

大山15世名人が将棋界に残した信じられないような記録はいくつもあります。そのうちの一つが、タイトル戦番勝負に50回連続で登場したというものです。

戦後の将棋界

1935年(昭和10年)に近代的な実力制名人戦が始まると、明治生まれの木村義雄(1905-86、14世名人)が名実ともに棋界の頂点に君臨します。

戦後に入ると、大正生まれ世代の塚田正夫(1914-77)、升田幸三(1918-91)、そして大山が台頭。実質的に「四強」の時代が訪れます。升田と大山は同じ木見金治郎九段門下の兄弟弟子でした。

棋界が復興していくと、名人戦に加え、九段戦(のちに十段戦、竜王戦へと発展)、王将戦も始まり、三大タイトル戦の時代が始まります。タイトルは前述の「四強」によって占められました。

1952年。大山は木村から名人位を奪取しました。

木村は「よき後継者を得た」とコメントし、現役生活を退きます。以後は「三強」の時代に移るとともに、名人位に就いた大山が第一人者としての地位を確立していきました。

やがて、弟弟子の大山に押されていた升田は、猛然と巻き返しに出ます。

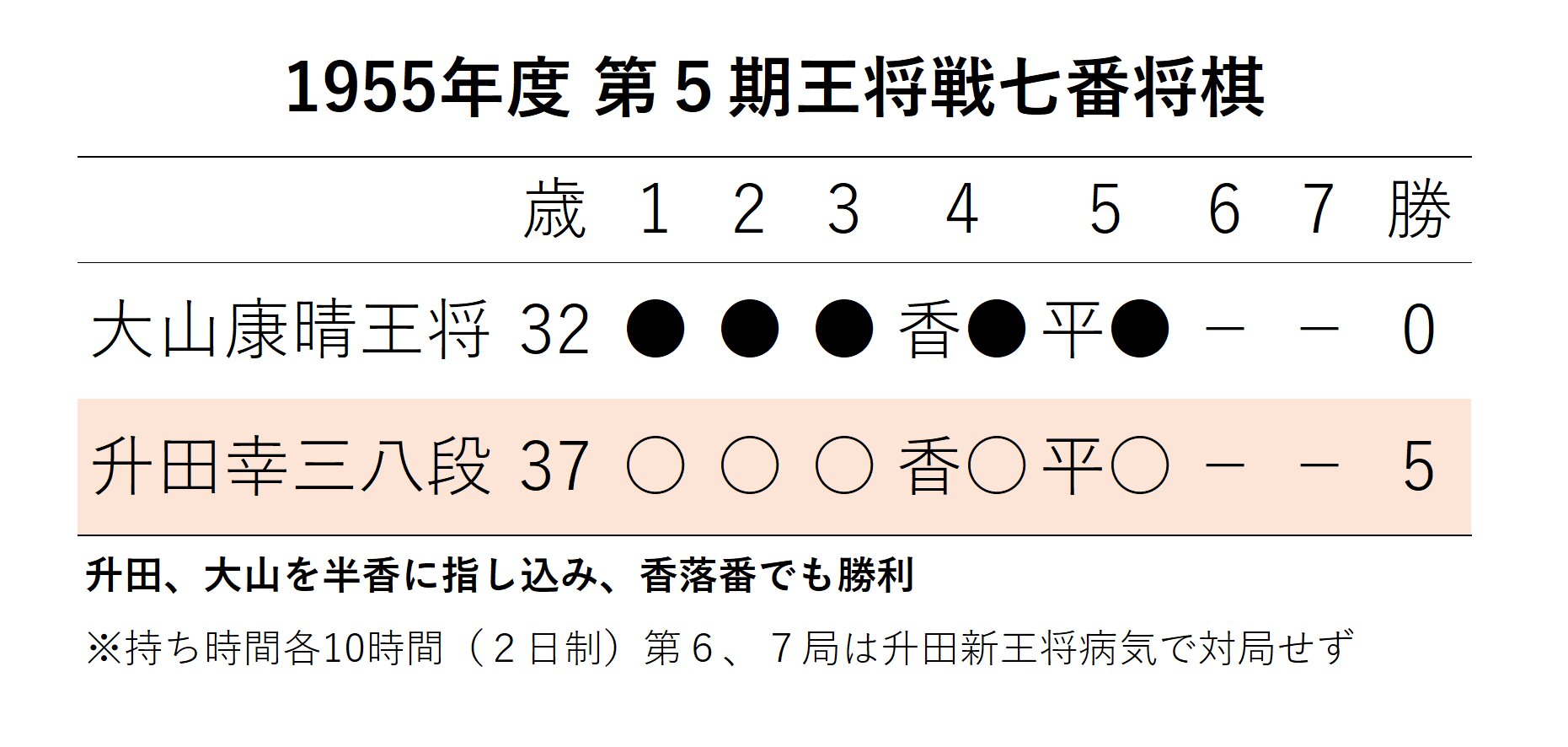

当時の王将戦では七番指す間に三番差がつくと半香(平手と香落で一組)に手合が直るという過酷な「指し込み」の制度がありました。

1956年(55年度)。升田は王将戦で大山を3連勝で指し込み、さらには香落番も勝利。「名人に香を引いて勝つ」という、将棋史始まって以来の衝撃的な事件が起こりました。

私の将棋人生で「屈辱の傷跡」といえば、この王将戦の無惨な敗北であった。

(大山康晴『棋風堂堂』)

続く1956年の名人戦では、大山は花村元司(1917-85)の挑戦を退け、5連覇を達成。永世名人(15世名人)の資格を得ました。

一方で升田は輝ける全盛期を迎えます。塚田からは九段、大山からは名人を奪取。1957年、史上初の三冠独占を達成しました。

名人まで奪われ、無冠に陥った大山は次のように記しています。

その時、私はあきらめきれないほどくやしいはずなのに、茫然とするだけで、たいした感慨はわかなかった。兄弟子の升田さんに負けたのだから仕方がない、実力からいっても升田さんは名人にふさわしい、私のほうが年下なんだからいずれ名人位を取り戻す機会があるさ、と自分をなぐさめていた。しかし、升田さんが名人、王将、九段の三タイトルを独占し、「三冠王」とよばれ、「升田時代来る」といった見出しを見るたびに、くやしさがこみあげてきた。

(大山康晴『昭和将棋史』)

大山一強、五冠独占の時代へ

前置きが長くなりましたが、ここからが本稿の主題です。

大山康晴15世名人の長いキャリアを振り返ってみれば、王将戦で香を引かれて敗れ、名人まで奪われて無冠に陥る屈辱を味わったあとが、その勝負師人生の真骨頂だったといえそうです。

不屈の精神で指し続ける大山。そして1957年の名人戦を起点として、タイトル戦連続登場記録が始まります。

大山は升田に敗れても、他の棋士には容易に負けません。番勝負で敗退したあとも間を空けず、すぐに翌期の挑戦権を獲得します。

やがて大山は復調。升田から王将、九段、名人を奪い返しました。

59年には升田に次いで史上2人目の三冠独占を達成します。

以後、大山は防衛戦でひたすら勝ち続けます。

1960年には王位戦が創設され、四大タイトル戦の時代に入ります。第1期王位戦七番勝負は大山と塚田が対戦。それも大山が制して、四冠になります。

1962年には九段戦が十段戦に発展。最初の十段戦七番勝負では大山と升田が対戦し、4勝3敗で大山が制します。

平成の覇者・羽生善治現九段(1970-)や、令和の若き王者・藤井聡太現八冠(2002-)は繰り返し、自身の記録に関してはあまり興味がないという旨の発言を繰り返しています。それは両者の本音なのでしょう。

一方で大山康晴15世名人は、かなり記録を意識し、モチベーションにしていた節がうかがえます。

世間では四冠王となり、五冠王をねらっていた昭和38年ごろを「大山の全盛期」と言った。勝ち続けていたのだから、全盛期といわれて不満はなかったにしても、私とすれば全盛期の賛辞に有頂天にならず、どこまで記録を伸ばしていくことができるかと、そのことだけを考えていた。

(大山康晴『棋風堂堂』)

1962年には半年1期の棋聖戦も創設され、五大タイトル制となります。

その第1期棋聖戦五番勝負も大山と塚田が対戦。大山が制し、全五冠を独占しました。

一回り下の世代との戦い

大山にとって年長の升田、塚田は常に強敵でした。一方でかなり歳下である昭和生まれの新世代も台頭してきます。その代表的な2人が二上達也(1932-2016)と加藤一二三(1940-)でした。

18歳でA級に昇級し、20歳で大山名人に挑戦した加藤は当時の「神武以来」という流行語にちなんで「神武以来の天才」と呼ばれました。

またこの頃には「ヌーベル・バーグ」(新しい波)という言葉も聞かれるようになりました。

昭和三十年代の初めごろから、世間には「ヌーベル・バーグ」と呼ばれる若い人たちが出現していた。(中略)当時のプロ棋界にも、その例にもれず、「新しい波」とも言える若手が次々と頭角を現してきた。いまの二上達也九段がリーダー格で、その先頭に立っていた。私たちが若いころ、「木村名人を倒せ」が暗黙の合言葉であったように、プロ棋界のヌーベル・バーグの人びとも「打倒大山」を目標にしていたのではないかと考えられる。

(大山康晴『昭和将棋史』)

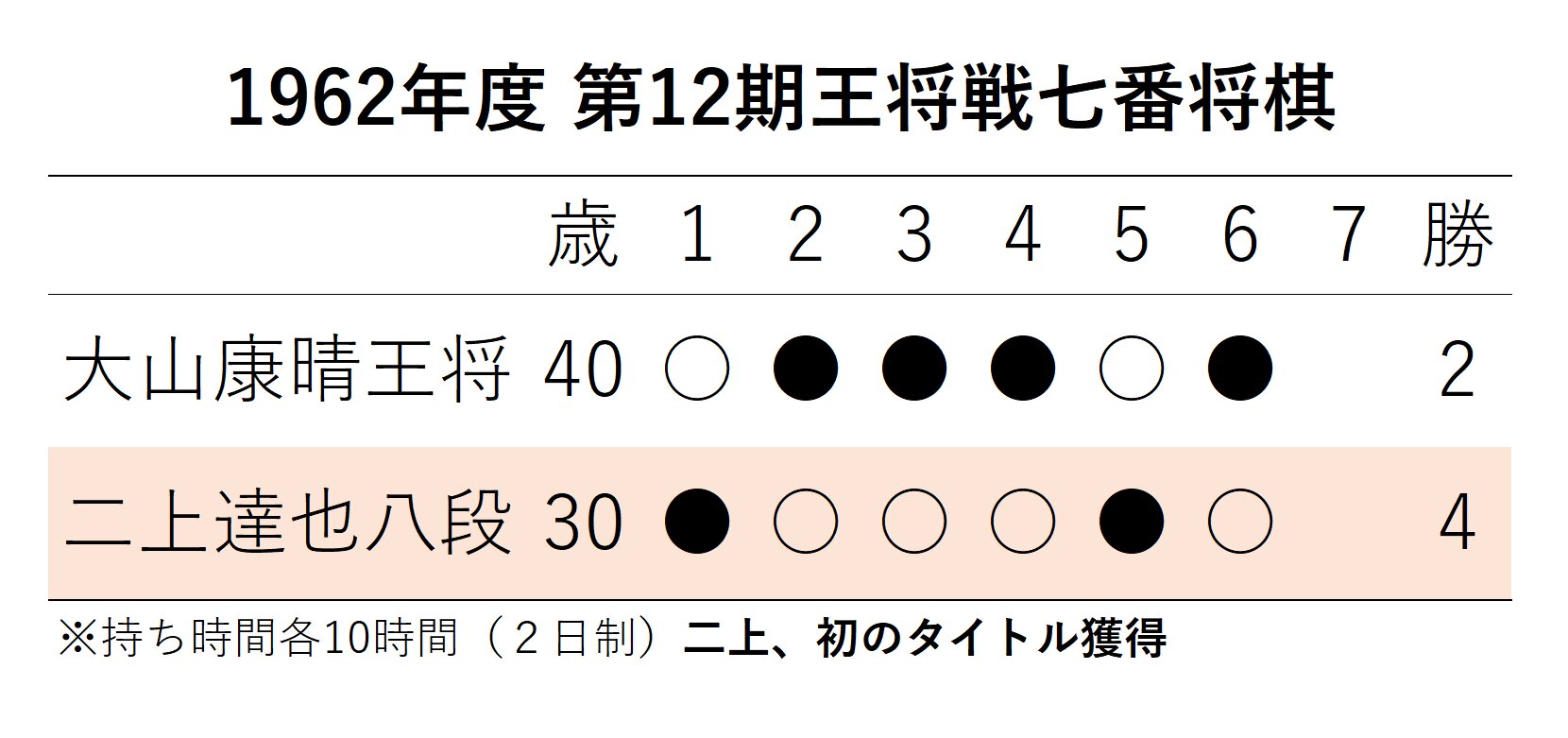

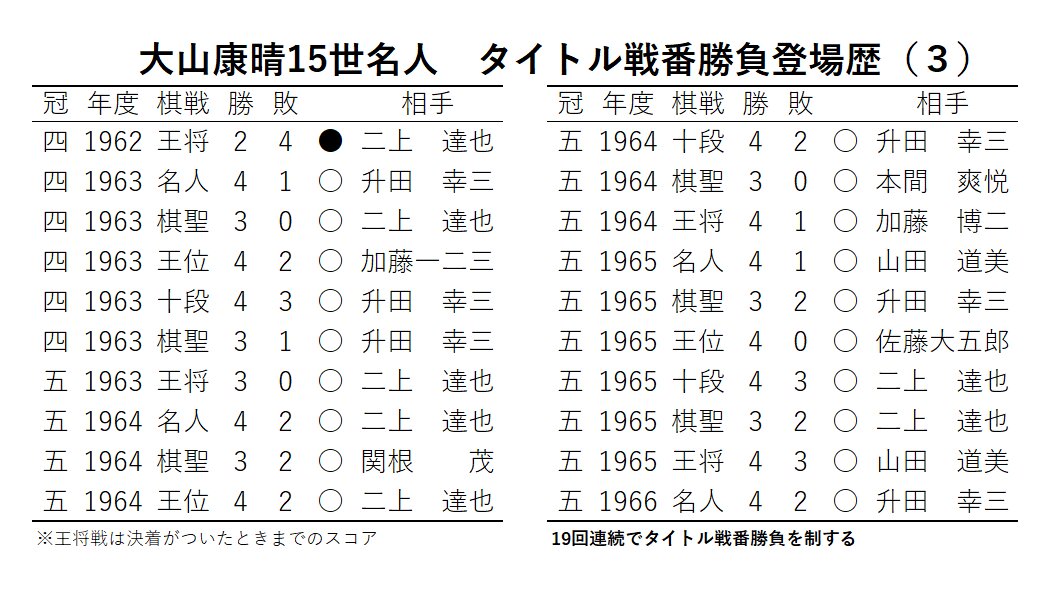

17回連続でタイトル戦を制し、五冠王となった直後の1962年度王将戦。ついに大山は歳下の二上に敗退します。

原田泰夫(1923-2004)はこの頃、二上と加藤を「昭和生まれの竜虎」と表現していました。歴史に「もし」はありませんが、もし大山がいなければ、二上、加藤がほとんどのタイトルを持ち合う時代も存在したかもしれません。

王将を奪われた大山は、他のタイトルを防衛し続けながら、王将リーグも勝ち抜きます。

プロボクサーは、対戦相手をダウンさせると、頼むから起き上がらないでくれと、祈るような気持ちになるらしい。将棋指しも同じで、一度倒した敗者が再び、立ち向かってくれば、受ける側は心理的に辛(つら)い。できれば、同じ相手にはもう出てきてほしくないと考えるのが、勝者におさまった者の心理である。(中略)王将位を獲った私も、できれば来期は大山さんとは対戦したくないと思った。まさか、出てきたりしないだろうなと、不安にかられた段階で、気持ちはすでに中途半端になっていた。そして、やはりと言うべきか、挑戦者決定リーグを勝ち抜いてきたのは大山さんだった。

(二上達也『棋を楽しみて老いるを知らず』)

間を空けることなくリターンマッチに臨んだ大山は、二上に3連勝して指し込み、王将位を奪い返しました。

大山はまた五冠を独占。そこから今度は19回連続で番勝負を制します。

2023年11月、竜王戦を防衛した藤井聡太は、デビュー以来一度もタイトル戦番勝負で敗退することなく、登場した19回をすべて制するという、こちらも信じられないような記録を継続中です。

大山の記録は藤井に並ばれ、史上単独1位ではなくなりました。しかし昭和の時代に打ち立てられた、不滅の金字塔であることに代わりはありません。

ついに大記録ストップ

1966年。今度は棋聖戦で、大山は二上に敗退します。しかし翌期もすぐに挑戦権獲得。五番勝負で二上を降し、半年で棋聖に復位しました。

1967年。大山は棋聖戦で山田道美(1933-70)に敗退。翌期、リターンマッチをかけたトーナメントに臨みます。もちろん大山は挑戦権争いの大本命でした。しかしその前に立ちはだかったのが、戦後生まれで当時20歳の新鋭、中原誠(1947-、のちに16世名人)でした。

11月21日。棋聖戦本戦準決勝で大山名人(四冠)と中原五段は対戦します。

子供の頃から雲の上の人と思っていた棋士と初めて対戦するということで、前の晩、よく寝られなかったのを覚えている。大山先生の方は余裕しゃくしゃく。対局中、私の目の前で関係者と棋聖戦五番勝負の日程調整をしていたのには驚いた。自分が勝ち進んで挑戦者になることが前提になっていたからだ。実際、当時、王将、十段、王位を併せ持ち、その強さは群を抜いていた。取られたばかりの棋聖位を、すぐに取り返しにいくだろうと、誰もが思っていた。私の方は、勝ち負けなど考えず胸を借りるつもりだったし、大山先生は腕試しくらいの気持ちだったろう。

(中原誠「私の履歴書」『日本経済新聞』2016年5月連載)

戦型は大山得意の中飛車。形勢ほぼ互角で中盤に入ります。そこで大山に一失があると、中原はそれを見逃さずにとらえ、一気に優位に。最後は大山得意の粘りを許さず、わずか70手で中原快勝となりました。

ここで大山の棋聖戦五番勝負の可能性は消えました。

1957年5月開幕の名人戦から、1967年12月閉幕の十段戦まで、実に10年7か月。50回も続いた大山のタイトル戦連続登場記録は、ついに途絶えました。

その後のタイトル戦連続登場記録

1970年代。中原は大山に代わり、将棋界の覇者となります。77年から79年にかけては11回連続でタイトル戦に登場し続けました。

1990年代は羽生善治が当時の全七冠を制します。そして94年から97年まで、23回連続でタイトル戦に登場しました。

中原、羽生の記録もまた偉大なものです。そして大山の連続50回が、いかに異次元であるかを改めて認識させられます。

藤井聡太は2022年の王座戦五番勝負(永瀬拓矢王座-豊島将之挑戦者)から先のタイトル戦9回に連続登場中です。現在は全八冠を保持しているので、防衛戦を連続8回戦い、タイトル戦に連続17回登場するところまでは確定です。

藤井無敵時代はこれからも続くのか。そして大山15世名人の大記録に迫ることはあるのでしょうか。