トランプ政権とイスラーム過激派(「イスラーム国」の場合)

結論から言うならば、トランプ政権下のアメリカが中東やイスラーム過激派、そして「テロ対策」でとった(はずの)諸政策は、「イスラーム国」をはじめとするイスラーム過激派の盛衰にほとんど影響を与えなかったと思われる。なぜなら、アル=カーイダとその仲間たちはトランプ大統領が当選するずっと前からすっかり衰退してしまっていたし、「イスラーム国」についても、テロ組織としての同派の「車の両輪」の一つである広報機能は2016年の4月~6月に壊滅し、その後現在まで、我々は思考もメッセージ性もない抜け殻みたいな駄作を眺めさせられているに過ぎないからだ。また、アメリカの世論の傾向として、(有権者の何割かは世界地図上のどこにあるか知らない)中東やアジア・アフリカのどこかで自国の兵士が命を落とすのを極度に嫌っており、これに応えるためにその時々の政権がとるべき政策は、トランプ政権であろうがなかろうが以下の3点に要約されるものにならざるを得なかった。第一に、「(イスラーム過激派対策として)現地に派遣するアメリカ軍の人員や装備の量を可能な限り抑える。派遣した兵士らには、死傷する可能性がある任務には極力参加させない」、第二に、「第一の政策を達成するため、イスラーム過激派であろうが何だろうが、直接自国(とその仲間)に危害を加えないなら放置する」、第三に、「イスラーム過激派が“アメリカの敵”と争うように仕向け、この両者の争いに勝者が出ないよう、紛争に干渉する」である。

その結果、トランプ政権下の「イスラーム国」対策は、「従来通り」中途半端で無責任で、なおかつ緩慢で費用対効果の悪いものにとどまり続けた。アメリカによるシリア介入の目的は、2017年頃から「シリア(とイラク)におけるイラン勢力の排除・抑止」が主目的となり、「イスラーム国」の殲滅は全く追求されなくなった。当然のことだが、シリア(そしてイラク)の人民の福利厚生や権利の向上は考慮されていたとは言えない。「イスラーム国」がアメリカやその提携勢力との戦闘も含む諸活動で使用した武器弾薬の多くが、実はアメリカとその同盟国が買い与えたものだったという事実についても、アメリカで何か対策がとられたり、誰かが責任を取ったりしたという話は聞かない。この間、トランプ大統領は時折「シリアからのアメリカ軍の撤退」や「イラク駐留兵力の大幅削減」をまさに「口走った」。これを押しとどめようとするアメリカの諸機関が理由として挙げた“「イスラーム国」の脅威”についての報告や分析は、これらを最も喜び、ネタとして最大限活用したのは当の「イスラーム国」だったから、この問題についてもアメリカの政局は、「イスラーム国」支援にはなっても他の何かの役にはたいして立たなかったように見える。

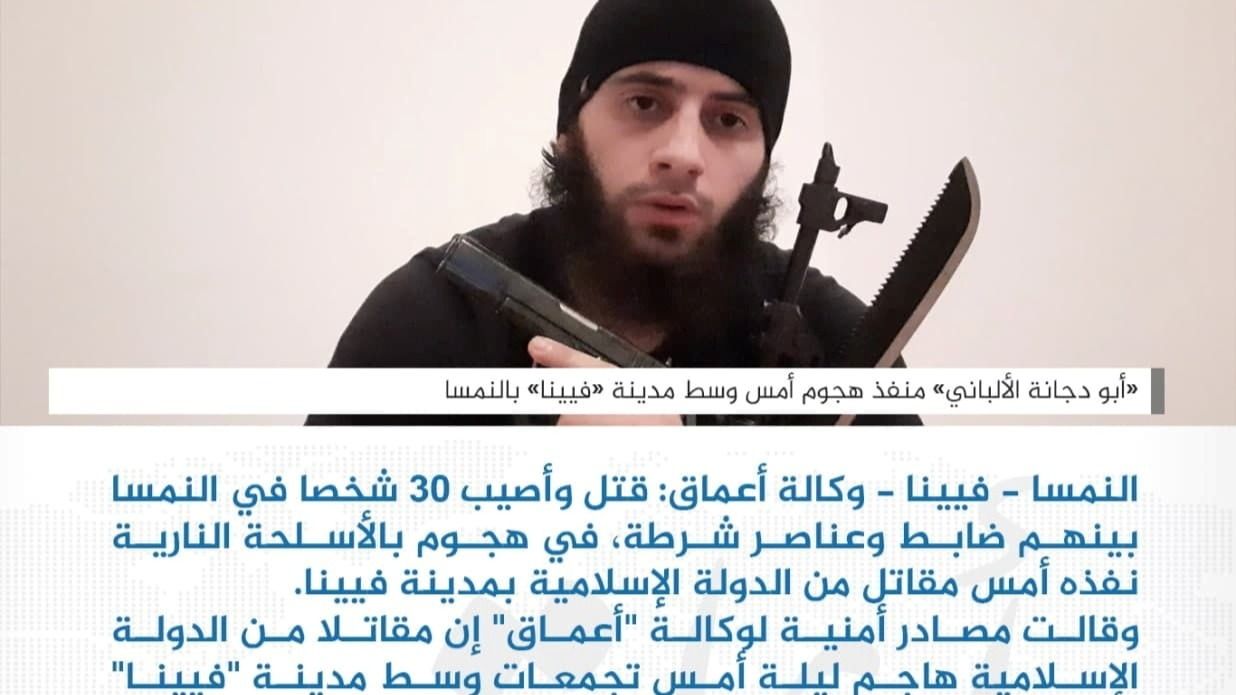

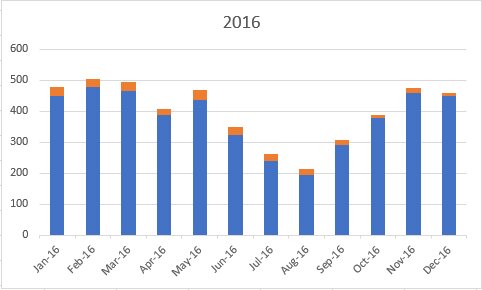

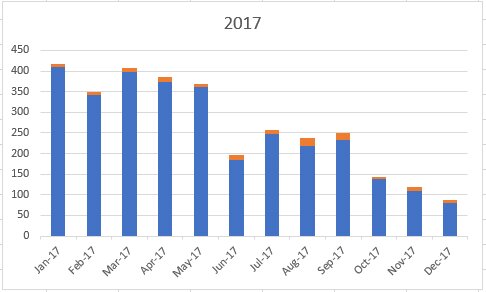

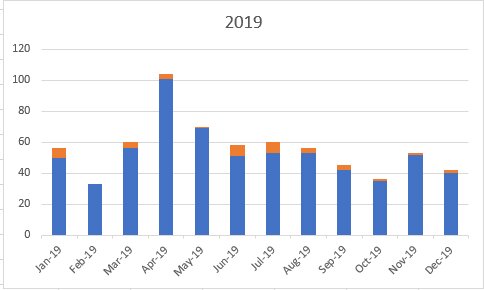

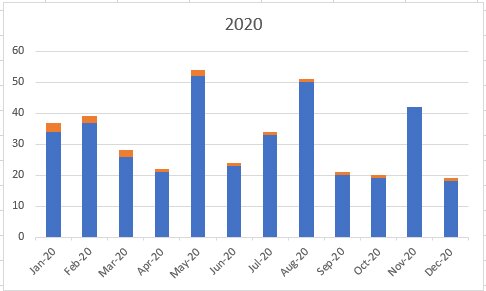

「イスラーム国」の広報活動を観察していると、それに致命傷が生じたのは前述の通り2016年4月~6月である。この間、「イスラーム国」はかつて世界中の観察者をうんざりさせた、“同一の「お題」について各地の「州」が類似の動画を一斉に発表する”という広報キャンペーンができなくなった(グラフ1を参照)。また、2017年には「イスラーム国」を討伐する上で重要なできごととされる展開(7月のモスル解放、10月のラッカ陥落)があったが、「イスラーム国」の広報活動への打撃がより大きかったのは、シリア政府軍がユーフラテス川右岸のマヤーディーンやアブー・カマールを解放したこと(2017年10月~11月)だった(グラフ2参照)。

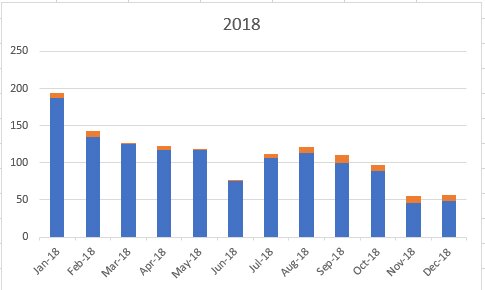

また、グラフ1~5を参照すれば一目瞭然であるが、グラフの縦軸の数値がどんどん小さくなっており、2019年4月を最後に1カ月当たりの「声明+動画」の発表件数は二桁で低空飛行を続けている。なお、この観察には「事実上の犯行声明」としてもてはやされた「アアマーク」の短信や、別口で発信される「ニュース速報」を含んでいないが、「アアマーク」についても2020年夏に日々の短信の発信を何の説明もなしにやめてしまった。「ニュース速報」についても、何のメッセージ性もなく「どこで何を攻撃した」との内容に過ぎない上、これも最近では世界中から「戦果」をかき集めても1日あたり10件を超えることは稀である。この間の衰退傾向は自称カリフのアブー・バクル・バグダーディーの殺害(2019年10月)とほとんど関係がないように見えるため、もしアメリカをはじめとする各国が本気で「イスラーム国」対策をとるのなら、自国内にいるかもしれない―おそらくその可能性の方が高い―「イスラーム国」の広報担当者や声明・機関誌の記事の執筆者を捕えて彼らの姿を世界中に明らかにする方がよほど効果的なように思われる。

しかし、ここまでの記述にも拘らず、筆者はトランプ大統領が「イスラーム国」の衰退に絶大な影響を与え、それだけでも何かの表彰に値すると考えている。その理由は、同大統領の言動が世界中の耳目を集め、その結果「イスラーム国」やイスラーム過激派のために割かれる紙面や「尺」が激減したからである。もっとも、このトランプ大統領の「功績」は、同大統領がそれと意図したものではなさそうだし、ひとえに「ウケそうな」ネタからネタへと移ろう報道機関と視聴者の興味関心のたまものに過ぎないように見受けられる。この点については、現下の国際情勢や世情に鑑みれば、今後「イスラーム国」やイスラーム過激派を正当化したりもてはやしたりする言辞が大きく報道される可能性は大きくないだろう。となると、アメリカ(だけでなくほかのあらゆる当事者)の「イスラーム国」対策を論じる上での評価の基準は、「広報を相手にしない」とならび、「ヒト・モノ・カネなどの資源の供給を絶つ」という、基本中の基本をまじめにやるかどうか、というそれこそ「面白くも何ともない」ことの繰り返しをちゃんとできるかどうか、にしかならない。