【光る君へ】藤原為時は越前国に赴任して、宋人に対応したのか。当時の貿易とは?

今回の大河ドラマは、藤原為時(「まひろ」の父)が越前国の国司として赴任した模様を描いていた。当時の貿易はどうなっていたのか、宋人が越前国に到着した問題と絡めて考えてみよう。

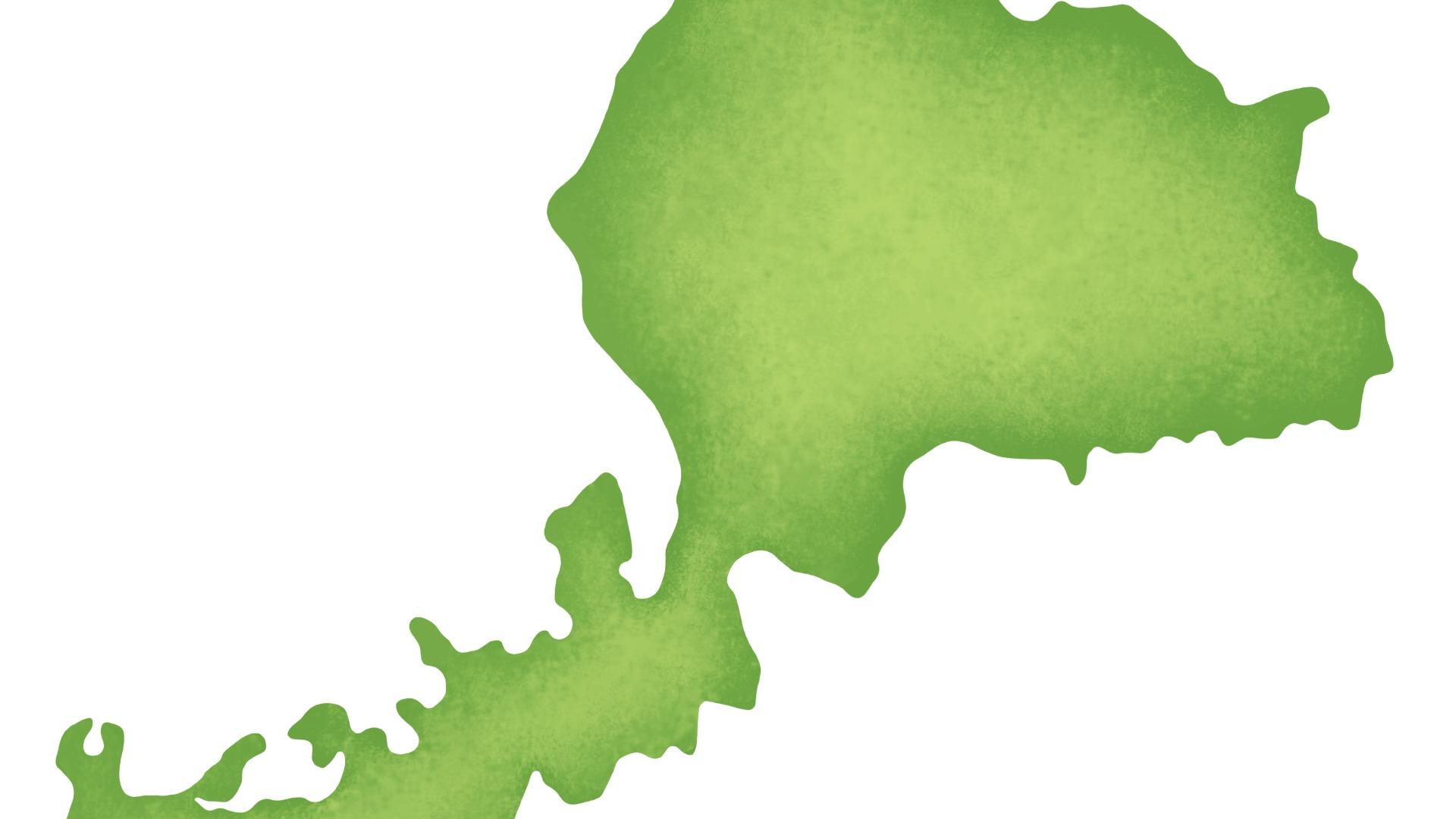

長徳2年(996)1月、藤原為時は10年もの就職活動が実り、淡路守に任じられた。しかし、同じ頃に宋人が若狭国にやって来たこともあり、対応を迫られることになった。

越前守には源国盛が就任する予定だったが、急遽その案は撤回され、漢学に通じた為時が代わりに任じられたのである。当時、淡路国は国の等級でいえば下国だったが、越前国は大国だったので、為時にとって悪い話ではなかった。

長徳元年(995)9月、若狭国司から宋人70人が来訪したので、越前国に移動させたと朝廷に報告があった(『日本紀略』など)。『権記』にも同様のことが書かれているが、宋人の朱仁聰と林庭幹が解文(下位から上位に奉る文書)を持参したという。

それは交易に関わるものだったが、その解文は返却されることになったという。その背景を少し考えてみよう。

延喜11年(911)、朝廷は財政難を理由にして、唐の商船からの渡航を3年に1回にすることにした。唐の商人が来日した際、その滞在費は日本で負担していた。滞在期間は1ヵ月から、1年以上にわたることもあり、財政負担が重かったのである。

朝廷は唐の商船の来航を制限するだけでなく、日本人の海外渡航を禁止した。しかし、この方針は徐々に緩和され、宋(唐の次に建国)との交易を開始したのである。

960年に、趙匡胤が宋を建国すると、絹織物、陶磁器、銅(銭)などで積極的に交易を進めた。もともと日本では外国船の入港は、大宰府に限られており、政府が貿易の管理権を握っていた。

やがて、貿易の管理権が政府から大宰府に移管されると、大宰府長官は管理権を濫用するようになった。以後、密貿易も行われるようになった。

一方で、宋の商人は荘園領主と親密な関係を結ぶようになり、11世紀頃から密貿易を行うようになった。宋の商人は大宰府との制約が大きい管理貿易を嫌がり、荘園のある地域の港に寄港した。荘園領主の貴族はこれを歓迎し、宋の商品を買うようになったのである。

宋の商人は荘園のある地域の港に寄港するようになったが、気比神社領や西大寺領のある敦賀津(福井県敦賀市)にも頻繁に寄港していた。

為時の時代は、ちょうどその時期にあたっていたのである。残念ながら、為時が宋人と何らかの接触を持ったか否かは不明であるが、史料を欠くとはいえ、その可能性は高いと思われる。