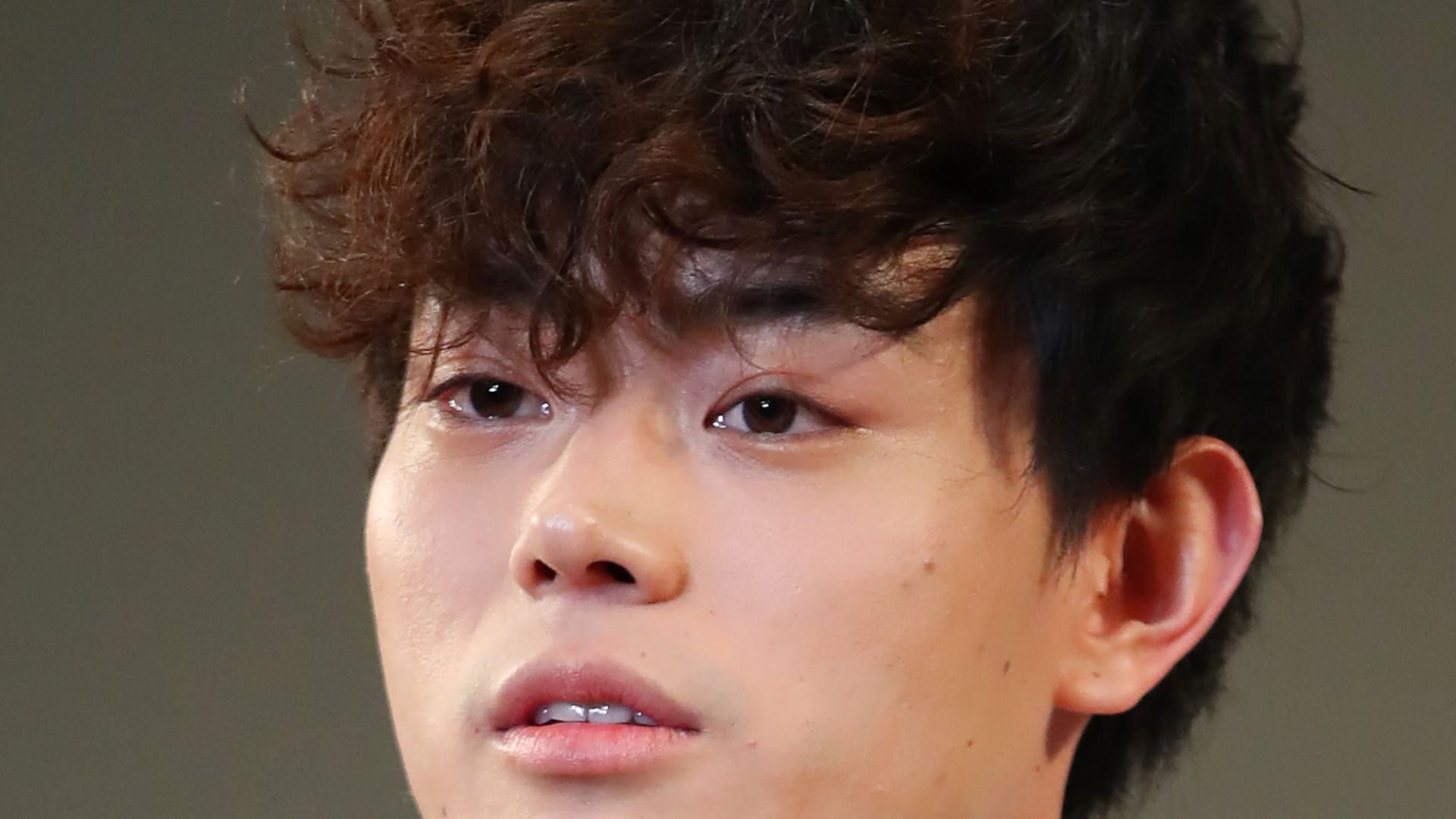

【深読み「鎌倉殿の13人」】後白河法皇が菅田将暉さん演じる源義経を見捨てた本当の理由

大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の第18回では、源義経が平家を滅亡に追い込んだ模様が描かれていた。その後、後白河は義経を見捨てることになるが、その点を詳しく掘り下げてみよう。

■見捨てられた源義経

元暦2年(1185)3月、源義経は平家を追討し、華々しく入京した。平家が滅亡したのはけっこうなことだったが、兄の頼朝は苦々しい思いだった。

その背景には、梶原景時が頼朝に送った書状の内容にあった。景時は、義経には身勝手な振る舞いが多かったことを頼朝に報告したのだ。義経は先に無断で任官した前科があったので、頼朝は義経との関係を断つことにした。

義経は腰越までやって来るが、頼朝との面会を果たせず帰京した。同年10月、義経は後白河法皇から「頼朝追討」を獲得し、挙兵したがあえなく失敗した。そして、平家と同じく都落ちしたのである。

後白河は本気で頼朝を倒そうとして、院宣を与えたのではないだろう。義経から強く要請され、仕方なく与えたのは疑いない。というのも、後白河自身も義経を快く思っていなかったからである。

■壇ノ浦の戦い

後白河や頼朝の心情を探るべく、改めて壇ノ浦の戦いまで時間をさかのぼってみよう。

都落ちした平家一門と安徳天皇らは、西国を目指して再起を期したが、一の谷の戦いで敗れると、次に戦いの舞台を屋島に移した。ここでも平家は敗北し、壇ノ浦へと落ち延びた。壇ノ浦の戦いが行われたのは、元暦2年(1185)3月24日のことである。

壇ノ浦の戦いが始まると、平家は不利な戦いを強いられた。いよいよ敗北という段になって、二位尼が宝剣を持って入水し、同じく按察局が8才の安徳天皇を抱えて入水したのである。

神璽の箱については、海上に浮かんでいるところを確保することができた。神璽と鏡については、幸いにして何とか確保したのである。しかし、宝剣が海底に沈んで戻らなかったことは、大変な問題となった。

追討の先頭に立った源義経は、西国へ出立する前に後白河に召され、三種の神器を無事京都に持ち帰るよう命じられていた(『源平盛衰記』)。これに対して義経は、三種の神器の確保を確約していたのだ。

後鳥羽天皇は三種の神器がないまま即位したので、その確保は何よりも優先されなくてはならなかった。したがって、宝剣を失ったことは、義経をはじめとする平家追討軍の大きな失策だった。

義経は意気揚々と入京したが、後白河は頭を抱えていたのである。それは、朝廷との関係を重視する頼朝も同じだった。

■宝剣は結局見つからず

翌月11日、鎌倉の源頼朝のもとに、義経からの一巻記が届けられた(『吾妻鏡』)。一巻記の冒頭には、安徳天皇の入水が記されており、末尾には宝剣のみが戻らなかったことが書き留められていた。頼朝は部下が読み上げるのを聞いた後、声を発することができなかったという。

一方の義経も、反省の思いを禁じえなかった。義経は宇佐神宮に願文を奉じ、もし宝剣が見つかったならば、宣旨を下し、神位を寄進すると述べている。

かくして宝剣の探索は、絶対的な至上命令となる。大海の宝剣を探し出すことは、極めて困難を伴う作業であった。しかし、後鳥羽ら朝廷は、執念で探し出そうとした。

■むすび

壇ノ浦における宝剣探索を命じられたのは、厳島神社神主である佐伯景弘である。景弘が探索を命じられたのは、壇ノ浦の戦いのときに宝剣の沈んだ場所を知っているという理由だった(『百練抄』)。

文治3年(1187)7月20日、景弘は宝剣求使に任じられると、現地へ向かい、海人に宝剣の探索にあたらせた。しかし、探索から2ヵ月後、帰京した景弘の報告は思うようなものでなかった。

探索に同行した神祇官、陰陽寮も、宝剣発見の期待を卜占に託すのみだった。結局、宝剣探索は失敗に終わったのである。その後、難度が宝剣の探索は行われたが、ついに見つかることはなかったのである。

後白河が怒るはずだ。