パラダイムシフトに直面する芸能プロダクション──「芸能界・20世紀レジーム」の終焉

時代から取り残される日本芸能界

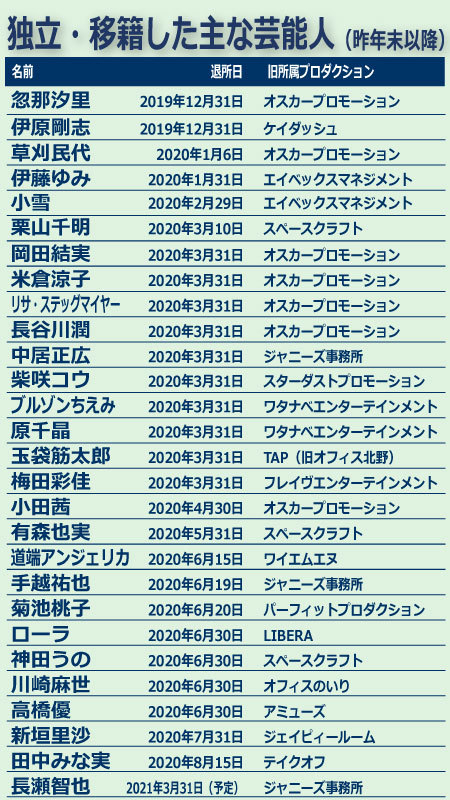

今年に入ってから、長年所属していたプロダクションから独立・移籍する芸能人が目立つ。ジャニーズ事務所に所属していた中居正広や手越祐也をはじめ、オスカープロモーションからは米倉涼子や岡田結実など、ベテランから若手まで多くのタレントの離脱が続いている(表参照)。

この背景には、昨年7月に公正取引委員会がジャニーズ事務所に対して「注意」したことがある。元SMAPのメンバーである新しい地図の3人の活動に、ジャニーズ事務所が圧力をかけた疑いがあるとされた。そして翌月には、公取委が芸能界において独禁法上問題となる行為を示した(『ハフポスト』2019年08月27日)。

だが、そもそも公取委が動いたのは、芸能界で極めて旧態依然とした商慣習が続いていたからだ。そして芸能人の独立・移籍の続発は、見方を変えれば時代やメディアの変化に歩調を合わせない芸能プロダクションが、取引先の芸能人から見切りをつけられている状況とも言える。

日本の芸能プロダクションは、なぜ時代から取り残されつつあるのか。それは芸能文化の歴史を振り返ると見えてくる。

テレビとともに興隆した芸能プロ

「芸能」と呼ばれる文化は、近代以前から存在する。現在では伝統文化とされる歌舞伎や能、狂言なども芸能だ。だが、19世紀後半からマスメディアがより普及することで変化が訪れる。映画やラジオ、レコード、雑誌などによって、伝統文化とは異なる新しい芸能文化(ポップカルチャー)が発展していく。

こうした状況は、戦争を挟んで1950年代いっぱいまで続く。当時その中心にあったのは映画だ。俳優は映画会社に所属し、自社が製作・配給する映画に出演していた。映画会社はそれぞれ看板俳優を発掘・育成し、当時の大手五社は引き抜き防止カルテルの「五社協定」(1953~1971年)も結んでいた。

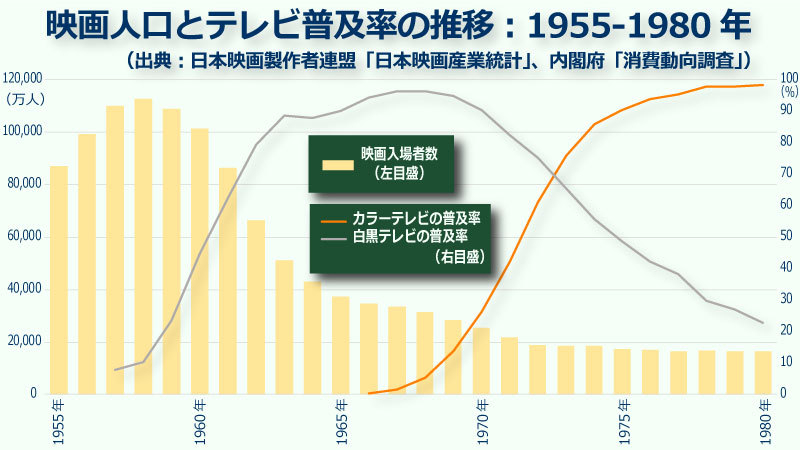

映画の入場者数は、1958年に約11億2700万人とピークに達する。当時の日本の人口は約9000万人なので、平均するとひとびとは月に一回ほど映画館に足を運んでいたことになる。しかし、60年代に入って大きな変化が訪れる。メディアの中心がテレビに移っていくからだ。

テレビ放送は1953年から始まったが、50年代後半からテレビ受像機の普及が進む。1958年に10%ほどだった白黒テレビの普及率は、5年後の1963年には89%にまで伸びた。この急激な普及に大きな影響を与えたのが、1959年4月の皇太子成婚パレードの中継や、1964年の東京オリンピックなどのメディア・イベントだ。そして60年代後半からは、カラーテレビへの買い替えも急激に進んだ。

一方で、1958年をピークとする映画の入場者数は、1965年には3億7300万人にまで減少する。7年間で映画人口の三分の二が消えるほどの急激な斜陽が生じた。1971年には大手の一角である大映が倒産し、日活もポルノ路線に舵を切ることとなる(グラフ参照)。

現在につながる芸能界の基礎は、テレビが急速に普及し、映画が急激に斜陽化するこの60年代に構築された。映像メディアの中心がテレビに切り替わるのに歩を合わせ、芸能プロダクションは急速に勢力を拡大していった。

ナベプロが構築した芸能プロの基礎

この時代、その中心にあったのが渡辺プロダクション、通称・ナベプロだ。1955年に渡辺晋(故人)と妻の渡辺美佐によって興されたナベプロは、1958年に「日劇ウェスタンカーニバル」の大成功を経て、テレビの浸透とともに事業を拡大していく。

50年代後半にはすでにテレビ番組の制作を手掛け、60年代に入ると音楽出版事業にも乗り出す。その過程では、ハナ肇とクレージーキャッツやザ・ピーナッツ、ザ・ドリフターズ、沢田研二、森進一、キャンディーズなど多くのスターを生み出していった。

現在も日本の芸能プロダクションの多くが、単なる芸能人のエージェント(代理人)ではなく、音楽や番組、映画、舞台(演劇やコンサート)などの製作/制作も手掛けるのは、こうしたナベプロの多角型経営に端を発している。特徴的なのは、やはり音楽の原盤権や、映画やテレビ番組の著作権を持つなど権利ビジネスを手掛けたことだ。この点において、渡辺晋が稀代のプロデューサーであったのは間違いない。

芸能人は、所属プロダクションの制作コンテンツと一体化して活動を広げた。このときに定着したのが、バーター=抱き合わせのビジネスモデルだ。人気タレントとキャリアの浅いタレントをセットにして売り込んだり、あるいは自社制作の番組に若手を起用したりする方法論だ。若手タレントが経験を積むチャンスを得ることはもとより、芸能プロダクションにとっては自社の勢力を拡大させる手法だ。

バーター文化は、プロダクションの育成の側面を強めることにもつながった。それによって生まれた独自の文化が、アイドルだと言える。歌唱力やダンスなどのパフォーマンスよりも、ひととなりを軸とするパーソナリティーが売りとなるのは、一定の露出があるからこそだ。バーターはそれを可能にする。

またグループアイドルも、複数のメンバーを組み合わせ、活動を安定的に継続・維持するためには、芸能プロダクションが主導する必要があった。

ナベプロ一強時代が終わった70年代

ナベプロが牽引する60年代以降は、高度経済成長とテレビの普及とともに続々と新規参入も見られた。1960年のホリプロをはじめ、ジャニーズ事務所(1962年)、太田プロ(1963年)、サンミュージック(1968年)、オスカー(1970年)、バーニング(1971年)、田辺エージェンシー(1973年)と、現在も大手の芸能プロダクションが続々と創業されるのはこの時期だ(表参照)。

だが、大きな勢力を維持していたナベプロに陰りが出るのは、1970年代以降のことだ。そのきっかけとなったのが、1973年に起きた「月曜戦争」と呼ばれる日本テレビとナベプロの衝突だ。テレビ朝日のナベプロ制作番組が日本テレビの音楽番組と重なることを知った渡辺晋社長は、学生時代から友人だった日テレの井原高忠プロデューサーに対し「そちらの放送日を変更すればいいじゃないか」と発言。井原はこれに激怒し、ナベプロのタレントを使わずに番組制作をする。

この「月曜戦争」は、結果的にナベプロ一強時代を終わらせることにつながる。なかでもナベプロが参加しなくなったオーディション番組『スター誕生!』は、発掘された有望な新人をホリプロやサンミュージック、バーニング、田辺エージェンシーなど、ナベプロ以外のプロダクションに供給した。結果、森昌子・桜田淳子・山口百恵の「花の中3トリオ」をはじめ、新沼謙治、岩崎宏美、石野真子、ピンクレディーなど多くのスターが誕生する。こうして他のプロダクションが力をつけることで、芸能界の政治力学は変わっていく(※)。

80年代以降は、独自路線を走るジャニーズ事務所が急激に力をつけ、大手出身のマネージャーが独立して創業したアミューズやスターダストなども勢力を強めていく。民放テレビ局といかに互恵関係を構築するかで芸能界の勢力図も決まり、加えて芸能人の移籍制限などの“業界の掟”も強まっていった。

だが、これらの大手プロダクションのほとんどは、権利ビジネスに力を入れている。ナベプロが切り開いた芸能プロダクションのビジネスモデルは、このように大きな影響を残している。

インターネットがもたらした地殻変動

60年代から現在まで続いてきた芸能界は、地上波テレビを軸に発展し、権利ビジネスにも力を入れることでプロダクションは事業を安定・拡大させてきた。

では、なぜそうした芸能界で、いま芸能人の独立・移籍ラッシュが相次いでいるのか?

その答はシンプルだ。メディアの中心が、地上波テレビではなくインターネットになったからだ。

YouTubeやNetflix、Amazonプライムなどの動画配信サービス、Apple MusicやSpotifyなどの定額音楽サービスなどによって、地上波テレビは完全に相対化された。芸能人にとっては可能性が広がった。たとえテレビに出なくとも、インターネットで露出する機会を得られるからだ。

元SMAPの新しい地図の3人も、ジャニーズ事務所から退所して2ヶ月後から動画配信サービス・ABEMAを軸に活動を続けている。同じく元ジャニーズの赤西仁やTAKA(ONE OK ROCK)、渋谷すばるなども地上波テレビには出演せずに、ミュージシャンとして安定した活動を続けている。映画を中心とするのん(能年玲奈)やいまだにフリーの満島ひかり、社会貢献活動にも力を入れる柴咲コウなども、地上波テレビを中心とせず、自主的に自由に、そしてグローバルに活動を広げている。

芸能プロダクションも、もちろんインターネットメディアに応じたビジネスを開拓しつつあるが、従来のアドバンテージは大幅に薄まった。民放テレビ局に強い政治力を行使できるだけでは、もはや芸能人にとって魅力的には映らない。

加えて、60~70年代に興された大手プロダクションは、昨年ジャニーズ事務所のジャニー喜多川社長が鬼籍に入ったように、創業者が徐々に退場しつつある。ナベプロやホリプロ、サンミュージックのように、順調に代替わりしたところもあるが、オスカーからの大量離脱は代替わりに端を発していると見られる。カリスマ的な創業者との情緒的なつながりが切れることも、芸能人の移籍・独立を促進している要因だ。

60年ぶりのパラダイムシフト

メディアの中心がテレビからインターネットへ移り、そこへ経営者の世代交代が重なっているのが、現在の芸能プロダクションが置かれている状況だ。見方を変えれば、それは1960年代に起きたようなメディアのパラダイムシフトが、60年ぶりに生じているような状況だと言える。

約60年間続いてきた地上波テレビを軸とした“芸能界20世紀レジーム”は、こうしてほぼ終焉を迎えつつある。韓国のプロダクションの参入によってJO1やNiziUの活躍も目立つなか、ここで立ち止まれば単に弱体化の道を歩むことになるだけだ。その先には、過去には考えられなかった芸能プロダクションの再編が待っている。

多くの関係者は、おそらくこのパライダムシフトを頭では理解している。しかし、既得権益に縛られてなかなか上手く変化に対応できていないのが実状だ。その典型とも言えるのが、ジャニーズ事務所のネット対応の遅れだ。それは失敗の時限爆弾として時を刻んでいる。

1961年――。

ナベプロが送り出したハナ肇とクレージーキャッツの「スーダラ節」が大ヒットした。植木等が歌う「わかっちゃいるけどやめられない」の一節は、諦観やアイロニーにも聞こえるが喝采をもって受け入れられた。その後もときおりリバイバルするなど、その感性は長く日本のひとびとにヒットし続けている。

しかし、いま芸能プロダクションに求められることは、「わかっているなら一刻でも早く変わる」ことだ。テレビとともに構築した既得権益は、これからさらに失われるだけだからだ。

■註釈

※:渡辺プロダクションを中心とした戦後芸能界については、以下の複数の書籍を参考とした。ナベプロ寄りの視点では、渡辺音楽文化フォーラム編『抱えきれない夢――渡辺プロ・グループ四〇年史』(1999年/渡辺音楽文化フォーラム)や野地秩嘉『昭和のスター王国を築いた男――渡辺晋物語』(2010年/マガジンハウス)、批判的な視点では竹中労『芸能界をあばく』(1970年/日新報道)や軍司貞則『ナベプロ帝国の興亡』(1992→1995年/文春文庫)、星野陽平『増補新版 芸能人はなぜ干されるのか?』(2014→2016年/鹿砦社)等。

■関連

・NiziUの大ヒットが日本の音楽産業を打開する――ジャニーズ事務所は既得権益に縛られたまま(2020年7月31日/『Yahoo!ニュース個人』)

・スターを目指す若者たちは「韓国」に未来を見る──「NiziU」の快進撃(2020年7月9日/『現代ビジネス』)

・変化する芸能人、変化しない芸能プロダクション──手越祐也・独立記者会見から見えてくる芸能界の変化(2020年6月25日/『Yahoo!ニュース個人』)

・政治に対して声を上げ始めた芸能人──「 #検察庁法改正案に抗議します 」の背景(2020年5月13日/『Yahoo!ニュース個人』)