認知症にならない【食事の工夫 3選】介護福祉士が漫画でわかりやすく解説

みなさん、こんにちは。認知症のケアサポーター『夢 はるか』です。

先日、久しぶりに母に会いました。

「最近、認知症にならないように、気を付けたいと思って…」

まだ60代の母ですが、急にそんなことを言うようになりました。

「認知症に効くか分からないけど、食事に気をつけようと思っているよ」

若い頃から、偏食が激しかった母の心境の変化に、少し驚きました。

残念ながら、これを食べれば認知症にならないという魔法の食材は、今のところ見つかっていません。

しかし、食材選びや食事の量・栄養バランスなどの工夫をすることで、認知機能の低下を防ぐことができるという研究報告があります。

毎日の食事で、どんなことに気をつければ良いのでしょうか。

具体的なポイントを、いつものようにイラストを交えて順に紹介していきます。

1.野菜・果物・魚を積極的に食べよう

アルツハイマー型認知症では、脳に酸化物が増加することから、脳は『酸化のストレス』に弱いと考えられています。

そのため、野菜、果物、魚などの抗酸化作用がある食品は、認知症発症予防に効果が期待されます。

アジ、サンマ、サバ、イワシなどの青魚には、オメガ3脂肪酸のDHAやEPAが多く含まれています。

DHAは記憶力や判断力の向上に有効であるという報告があります。

EPAは血管を拡張して血行を促進することから、血管性認知症の予防効果が期待されます。

・ほうれん草、小松菜、菜の花などの緑黄色野菜

・納豆、枝豆、そら豆などの豆類

・いちご、キウイ、オレンジなどの果実類

には、葉酸が多く含まれています。

葉酸は、アルツハイマー病の原因となるアミロイドβの作用を強めるホモシテインを減らすことができます。

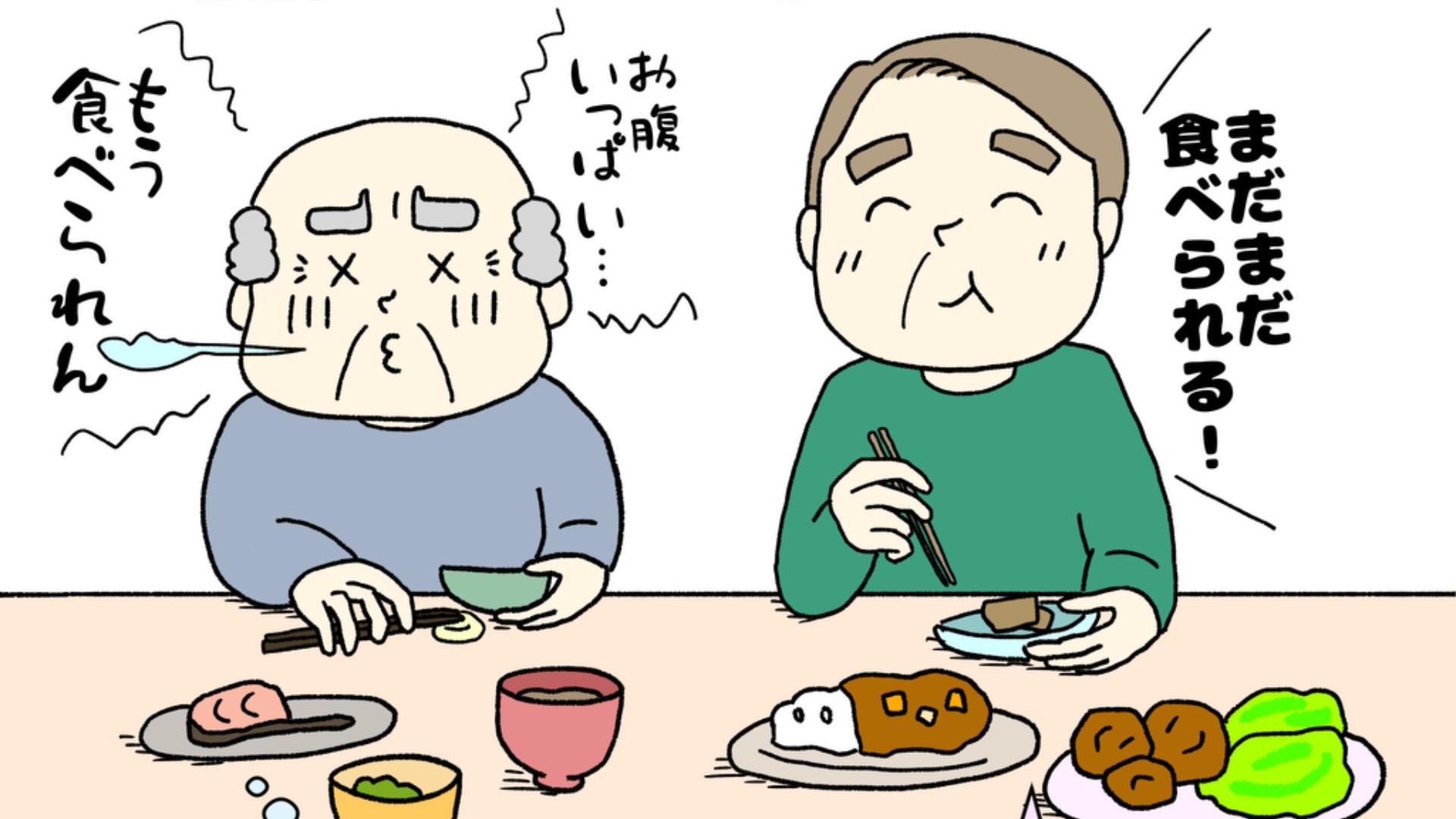

2.年齢と体重に応じた適切な食事量

認知症予防における体重管理の重要性については、

『中年期からの体重管理が【認知症予防】のカギ!痩せと肥満、どちらも要注意』

の回でもお伝えしました。

・65歳未満では、太り過ぎに注意しましょう。BMI25以上の肥満が将来の認知症の可能性をアップします。

・65歳以上の高齢者は、痩せすぎに注意しましょう。低栄養による痩せが認知症発症の危険をアップします。

認知症予防のためには、年齢と体重に応じた食事量を心がけることが大切です。

また、一定期間体重が変わらない人は、食事で必要なエネルギーは満たされていると考えて良いでしょう。

3.バランスの良い食事

食品の多様性が高い人ほど、栄養状態が良く、認知機能低下が抑制されたという報告があります。

1日2食以上、主食・主菜・副菜がそろった食事を心がけると、栄養をかたよりなく摂ることができるでしょう。

わたしが老人介護の仕事をする中で、100歳以上の人に何人かお会いしてきました。

その中には、かなりの偏食でありながら、100歳を過ぎても認知症でない人もおられました。

アレルギーで食べられるものが限られる人もいます。

嫌いなものを無理して食べてまで長生きしたくないと思う人もいるでしょう。

しかし、介護をする立場からいえば、あまりにも好き嫌いが激しい人は、ちょっとコミュニケーションが難しいのです。

食べ物に限らず、いろいろなものを分け隔てなく受け入れる多様性は、これからの時代に、ますます必要になると思われます。

毎日、教科書通りのバランスの良い食事は無理でも、ちょっとだけ、普段食べないものを食べてみる。そんな心がけから始めてみるのもいいかもしれません。

これまで知らなかった、意外な美味しさや楽しみを知るきっかけになるかもしれませんよ。