高齢者が”働かない理由”を調べてみた。「働くのに疲れた高齢者」の割合は27%

高齢者に押し寄せる「働け」の圧力

高齢者の「働くこと」に対する関心が高まっています。それを示す特徴的動きとして挙げられるのが、本年話題となったニュースです。

ひとつは、本年4月からの公的年金の受給開始年齢の引き上げに関するニュース。原則65歳の公的年金受給の繰り下げ可能年齢上限を70歳から75歳に変更されたことです。

そしてもうひとつが、国民年金の納付期間の延長検討。すなわち、現行「20歳〜60歳の40年間」である納付期間を5年延長して「20歳〜65歳までの45年」とする案を議論する方針を決めたというニュースでした。

言うまでもなく、こうしたニュースの背景にあるのは、年金等の社会保障制度の持続性の担保を目的とするものですが、同時に平均寿命の延びにより元気な高齢者が増えてきているということも理由として挙げることができるでしょう。

実際に高齢者の就労率は年々上昇しています。2021年の65歳〜69歳の就労率は男性で6割、女性でも4割を超えています。(令和3年「労働力調査」)

「高齢期でも安心して働き続けられる社会の構築」は、人口に占める高齢者比率(65歳以上)が3割近くなった日本社会で、今後ますます重要なテーマであると言えるでしょう。

私たちは一体何歳まで働き続けねばならないのか

しかし、その一方で、「では一体、私たちは何歳まで働き続けねばならないのか」という高齢者のフラストレーションも聞こえてきます。

「60歳が定年と思い、頑張って働き続けたら、いつの間にか年金支給開始年齢が65歳に引き上げられ、さらに“働け”という社会的圧力が高まっている。もう日本には、“隠居”や“ハッピー・リタイアメント”という言葉は無くなってしまったのだろうか。」こうした疑問や怒りを感じる中高年層も多いのではないでしょうか。

また、元気な高齢者が増えたとはいっても、誰もが健康のまま、ずっと働くことが可能というわけでもありません。何かしらの持病や疾患を抱え、働くことが困難となる方もいれば、親の介護や孫の世話で働けない、働く気力が 萎えてしまった方もいらっしゃるはずです。

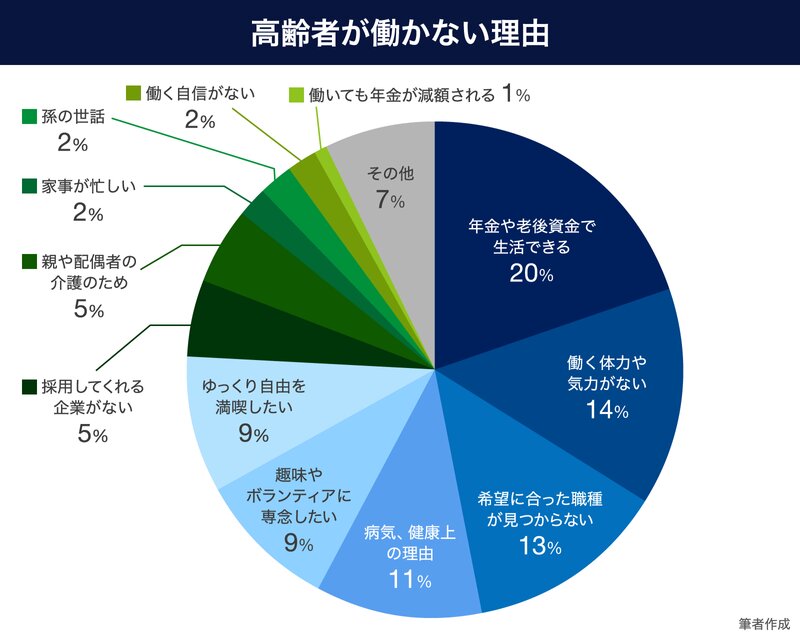

では、現在働いていない高齢者は、どのような理由で働いていないのでしょうか。アンケートシステム「ミルトーク」を使い、60歳から89歳までの働いていない男女322名に、「働いていない理由」をフリーアンサーで答えていただき、その内容をアフターコードしたものが図表1になります。

図表1 高齢者が働かない理由

最も多いのは「年金や老後資金で生活できる」高齢者

これによると、最も多かったのは、「年金や老後資金で生活できる」で、全体の約2割が、年金および老後資金で生活可能だと答えています。ただ、その回答内容には、「65歳まで43年間、血を吐くほど働いて来て、貯蓄と年金で夫婦2人が十分に生活できるから」(71歳・男性)と、生活にゆとりを感じさせるものから、「年金で質素な生活」(69歳・男性)といった回答まで、生活感のニュアンスは千差万別、幅がある回答でした。

次いで多かったのが、「働く体力や気力がない」というもの。全体の14%を占めました。「もう働くのに疲れた」(63歳・男性)、「いったん仕事から離れたら、もう体力的に戻れない」(65歳・女性)など、定年や退職を機として労働意欲が減衰してしまう人も一定程度いそうです。

また、「病気・健康上の理由で働けない」、「ゆっくりしたい・自由を満喫したい」という回答も、「働く体力・気力・意欲がない」と同じ系列の回答として捉えると、全体の約3分の1の方が、働くことに疲れたと回答していることになります。

働かない理由の第3位に上っているのが、「希望に合った職種が見つからない」というもので、「採用してくれる企業がない」という回答と合わせると、全体の18%を占めています。

「働きたいが希望する職種が見つからない(仕事はたくさんあるけれど、希望しない職種ばかり)」(62歳・女性)、「体力の衰えを感じているが、体力的にキツイ求職が多い」(66歳・男性)など、働く意欲はあるのだけれども、希望に合う職種が見つからないため、再就職を断念した方も一定割合でいらっしゃることがわかりました。

「趣味やボランティアに専念したい」という方は、全体の9%。そして、「親や配偶者の介護のため働けない」「孫の世話のため働けない」という方も、全体の7%程度いらっしゃいました。また、数は少ないですが、「家事が忙しい」「働く自信がない」といった理由は、長く専業主婦を続けられた方の回答として上っておりました。

生涯現役社会のために必要なこと

一口に「働かない高齢者」といっても、その理由は千差万別であることがわかりました。それをあえてグループ化すると、図表2のように再整理できるでしょう。

図表2 働かない高齢者のグループ分類

これを見ると、「高齢期でも安心して働き続けられる社会の構築」のためには、いくつかの解決すべき課題があることがわかります。

「働く必要が無い派」「働くこと以外を満喫したい派」は、老後生活資金にゆとりがあるのであれば、あえて生活のために働く必要はないでしょうが、ボランティアや社会奉仕など、利他のために働くという選択肢をより積極的に広げていくべきでしょう。

「働くのに疲れた派」では、病気や健康上の理由は仕方がないとも言えますが、働く気力が失せてしまった人については、それによる社会的孤立などを防ぐための方策などを考えていくことも大切となってくるでしょう。

この分類の中で、最も大きな課題なのは「働きたいが働けない派」です。

「1億総活躍社会」「人生100年時代」などの声はあれども、実際に活躍できる場が無ければ、それは掛け声倒れになりかねません。現在、高齢者の働ける場は、士業などの一部の専門職を除けば、軽労働、介護などの労働作業が中心となっています。ただ誰しもが、そのような職業に就くことを望んでいるわけではありません。ただ一方で、体力の低下などもあり、若い時と同じようなペースで働き続けられるわけでもありません。高齢者特有の肉体変化やモチベーションなどを踏まえた上での、労働、就労のあり方が改めて問い直されているといえるでしょう。

高齢化と同時に人口減少が進む日本社会の中で、需給ミスマッチによる労働定年をなくすための新たな高齢者のための労働マッチングの仕組みを作っていくことが必要となっています。

当事者である高齢者本人が、いつまでも楽しく働き続けられる社会の構築。それこそが、超高齢社会日本で求められていることであると言えるでしょう。