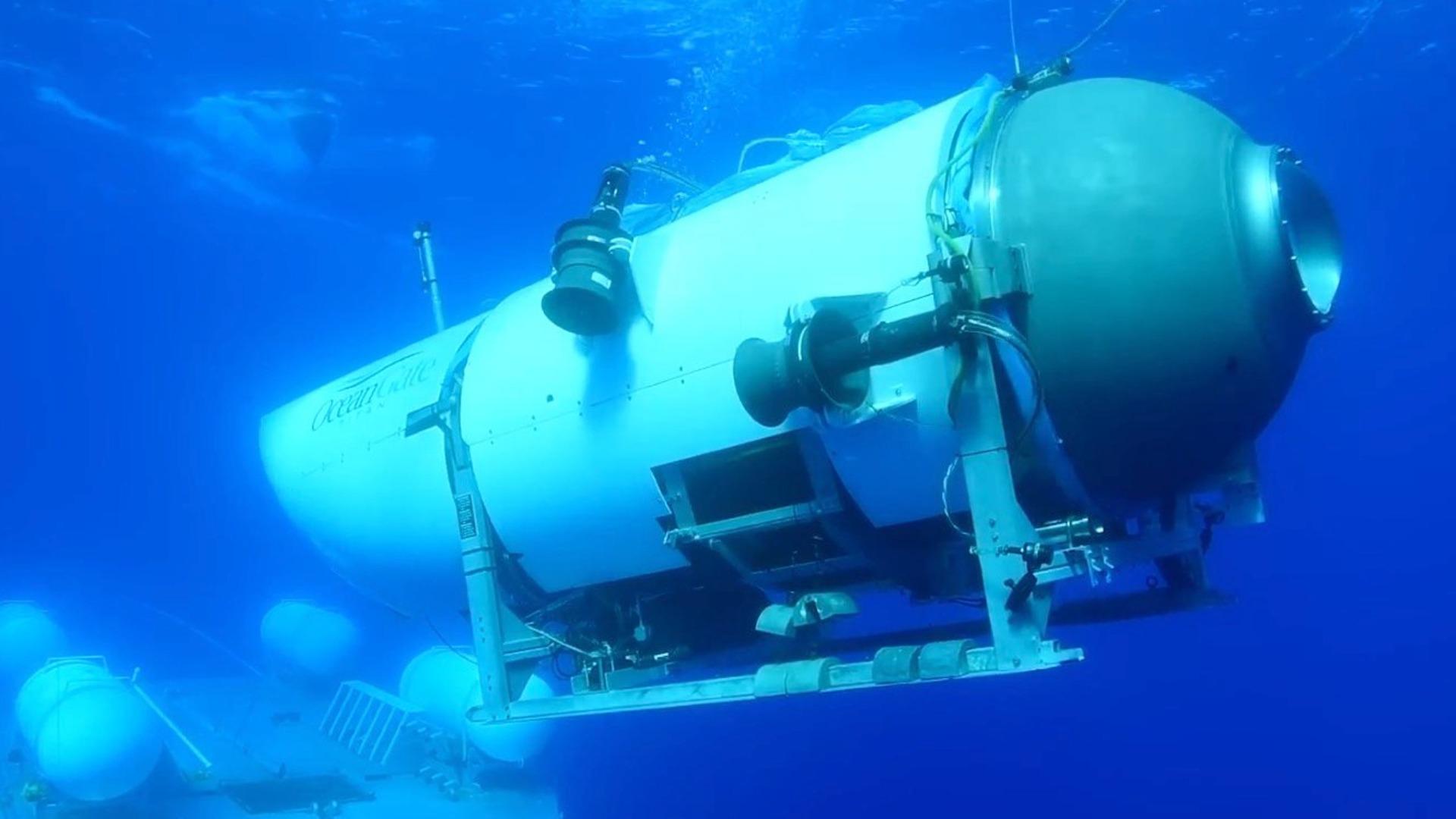

潜水艇タイタンの事故 見つかった破片とは?そして破壊の原因は?

6月18日に沈没船タイタニック号の見学中に行方不明となった潜水艇タイタン。捜索の結果、破片となって見つかりました。破片はどのような状態だったのでしょうか。そこから潜水艇タイタンの破壊の原因をどう推測したらよいでしょうか。

破片はどのような状態だったか

ROV(遠隔操作型の無人潜水機)を海中に投入し、タイタニック号の付近を捜索した結果、タイタニック号の船首から約500 mの海底にデブリフィールド(破片の散乱場所)が発見されました。以下、アメリカNBCニュースからの引用です。

Put simply, the debris field is where parts of any vessel that had somehow been destroyed. In this case, the debris fields were where teams found pieces of the Titan on the ocean floor.(簡単に言うと、デブリフィールドとは何らかの理由で破壊された船体の一部が散乱している場所だ。 今回のデブリフィールドは捜索チームが海底でタイタンの破片を発見した場所だ。)

There were five major different pieces of debris that led officials to realize those parts were from Titan.(5つの大きな異なる破片があったため、当局はそれらの部品がタイタンのものであると認識した。)

The initial thing we found was the nose cone, which was outside the pressure hull. We then found a large debris field, within that large debris field we found the front end bell of the pressure hull.(最初に発見されたのは、耐圧殻の外側にあったノーズコーンだ。続いて大きなデブリフィールドが発見された。そのデブリフィールドの中で、耐圧殻の前端のベルが発見された。)

5つの大きな破片。上述の報道によれば、少なくともそのうちの2つ、ノーズコーンとベルが立て続けに発見されました。この部品が潜水艇のどこに当たるのかを知るために、ここで、タイタンの船体構造について解説しましょう。9NEWSから引用した図1をご覧ください。

図では潜水艇タイタンを大きく3つのパーツに分けて説明しています。まず左上のNOSE CONEがROVによる捜索の結果最初に発見されたノーズコーンです。そして右にTAIL PIECE(テールピース)と左下にLANDING FRAME(ランディングフレーム)が図に示されています。これらはいずれも耐圧殻の外側の単なる覆いと付属部品なので、水圧がかかって直接壊れるものではありません。そのため、ノーズコーンが単独で大きな破片として発見されたということは、潜水艇の破壊の機序を探るのに有力な手掛かりになり得ます。

次に、ベルとは何でしょうか。これを理解するためには、耐圧殻の構造を知らなくてはなりません。耐圧殻について解説しているワシントンポストから引用した図2をご覧ください。

まずは下の図。全長が22フィート(約6.7 m)の船体の透視図となっています。OUTER HULL(アウターハル)が図1に示したノーズコーンとテールピースの2つからなる耐圧殻の覆いです。そしてPRESSURE HULL(プレッシャーハル)が耐圧殻になります。この耐圧殻の内側が乗員の居住空間となります。内側はほぼ大気圧に保たれます。だから何に対しての耐圧かというと、深海の高い水圧に対する耐圧です。タイタニック号の付近の深海では、居住空間に比べて300倍以上の圧力が水圧としてこの耐圧殻にかかっていたと思われます。

次に上の図。続けて発見されたベルはBOW END CAP(バウエンドキャップ)のことです。ワシントンポストによると、ここの素材として「金属のチタンが使われている」と解説されていますが、通常はチタン合金を使います。PLEXIGLAS VIEWPORTは観測用の窓のことです。PLEXIGLASということから、アクリル樹脂の窓だったことがわかります。水族館の大型水槽に使われています。

では再びNBCニュースに戻りましょう。耐圧殻の全体が見つかったのかどうかと言う点に言及しています。

Smaller debris field was also found, which included the other end of the pressure hull, “which basically comprised the totality of that pressure vessel. (小さなデブリフィールドも発見された。ここには耐圧殻のもう一方の端が含まれていて、基本的に耐圧殻全体からなっていた。)

このことから、図2の上に示した中でCARBON FIBER CYLINDER(カーボンファイバーシリンダー)とAFT END CAP(アフターエンドキャップ)がつながった状態で発見されたと理解することができます。

ここまで、NBCの記事には大きく分けて3つの破片についての言及がありました。そうすると残りの2つの破片はテールピースとランディングフレームなのかもしれません。もしそうだとすれば、潜水艇タイタンは事故時に原型を比較的とどめるようにして壊れた可能性があります。

破壊の原因をどう推測したらよいか

事故による破壊は、船体を引き揚げて、破断部位を細かく調べなければ当然わかりません。それでも真実に少し近づく程度で、海難事故と言うのはなんでもそうですが、本当の真実に至るためにはそこにかなりの困難が控えています。それを踏まえて、敢えて筆者の個人的な見解に基づく推測を進めます。

米国沿岸警備隊は"consistent with a catastrophic implosion of the vessel(船体の壊滅的なimplosionとして矛盾がない)"と6月22日に報告しました。ここでimplosion ですが、爆縮と翻訳している日本語記事が散見されますが、工学で言うところの「爆縮」は爆発力を使ってその内側の圧力を高める現象で、今回の高い水圧で耐圧殻がつぶされるのとは、意味合いが違います。圧力による破壊なので、圧壊という言葉がより適切です。

さて、潜水艇タイタンの構造には「高い水圧に対して大丈夫か?」と考えたくなる構造が存在します。一つは居住室のほとんどが円筒の形状であること、そして耐圧殻の素材がパーツ毎に異なることです。

タイタンの居住室のように、円筒形で両端が半球形状になっている容器は、陸上に設置する大型の真空装置で見ることができます。だから容器の内側と外側とで圧力差があるような環境でも使われることはあるのは確かです。ただ、その圧力に弱い部分と強い部分とがパーツ毎に存在することは常に意識しなければなりません。タイタンの居住室は、円筒形のパーツが半球形のパーツに比べて弱く、高圧がかかれば「筒を手で握りつぶす」ような圧力で破壊されることを覚悟しなければなりません。もし居住室が真球形状であれば、高い圧力は耐圧殻の表面に均等にかかり、両手で包み込むようにつぶすようになります。これではなかなか壊れません。

高い水圧により一部パーツが圧壊すると、さらに全体の破壊に進展していきます。それは素材のつなぎ目にて進みます。円筒( シリンダー)のパーツはカーボンファイバー(炭素繊維、でも想像するに金属の中にファイバーが入った複合材料)です。ここが握りつぶされるようにつぶれていけば、つぶれない半球状のチタン合金製のベルとの接続箇所に破断が発生します。この部分が破断すると海水が居住空間に一気に流入するので圧力が均衡し、後部のベルとのつなぎ目では続いて破断する必要がなくなります。

円筒形のパーツがつぶれれば、支えを失ったアウターハルが外れて、それぞれ大きな破片となって沈むことになります。こう推測すると、現時点での破片の散乱状況とこの推測とのつじつまを合わせることができます。でもあくまでも可能性の一つです。

では、今回特に圧壊を誘発した要因は?

金属疲労を含む「材料疲労が要因」とひとくくりにしたい気持ちもわかりますが、これこそ揚げられた破片を確認するまで本当にわかりません。材料は、ゆっくりと圧力を上げたり、下げたりすれば安定しているものですが、急な加圧や減圧に弱いものです。筆者は職場にて4000気圧の水圧を使って材料合成の研究を行っていますが、材料が壊れるのはどちらかというと急激な減圧の時の方が多いように感じています。材料疲労がなくても潜水艇タイタンが何らかの危険を察知し、急浮上を試みた際に圧壊が始まることも考えられるし、でもここは最後まで謎のまま残ることでしょう。