“日中友好”というロジック:中国を見つめ直す(13)

“日中友好”(中国では“中日友好”)とは、戦後から今日にかけての日中関係のスローガンである。このスローガンに代表される日中関係とは、日本の官民の親中派と中国の政府関係者を中心に築かれたものである。日本における親中派という発想、それに中国における政府が人民を代表するという発想はともに現在の両国の価値観の中では時代遅れの感があり、そうした不自然さ、不適切さから、この言葉は古くささを伴う。

とは言え、日中間で両国の親しい関係を示すロジックは今も“日中友好”を除き、ほとんどない。それが、このスローガンが今なおそれなりの影響力を持つ一因である。日本人であれ、中国人であれ、日本と中国の交流に関わろうとするならば、たいていの場合、“日中友好”の傘下に入らなければならない。そして、いったんそこに入れば、親中派の見解や中国政府の顔色に左右される。

今、日本にはたくさんの中国研究者や中国人研究者がいるが、中国政府を堂々と批判する人は少数派で、多くは言いなり、もしくは沈黙である。その最大の原因は何なのか?彼らの中には中国共産党信奉者もいるかもしれないが、原因は彼らの思想や信条とは必ずしも言い切れない。たとえば、日本に来る中国人学者たちの中には日中の交流の懸け橋になりたい人も少なくなかろう。日本人の中でもそのような夢を持つ人はいるはずだ。だが、今の大学や企業で、両国の橋渡しになろうとする思いを実現できる場の多くが、こと交流するとなると“日中友好”のロジックしか持っていないのである。そのことも大きな原因ではないかと思う。

“日中友好”の問題点は政府主体(特に中国)、エリート主義的などの構造や中国を一元的にとらえるような発想にあり、心情にはない。これまで日本でも中国でも“日中友好餃子パーティー”などに行くと、壁に「日中友好」と書かれた垂れ幕を下げ、自己紹介の場では互いの国民に大きな拍手を送ったりする場にいつも出会うが、こうした仲よくしたい気持ちに問題があるとは思えない。

問題は仲よくしたい、交流の懸け橋になりたい、といった健全なはずの心情の受け皿が“日中友好”にしかないことなのだ。“日中友好”の場があることをおかしいとは思わない。親中派や中国政府が手がける交流にもそれなりの意義はあるかもしれない。ただ、それしかないことが問題なのである。

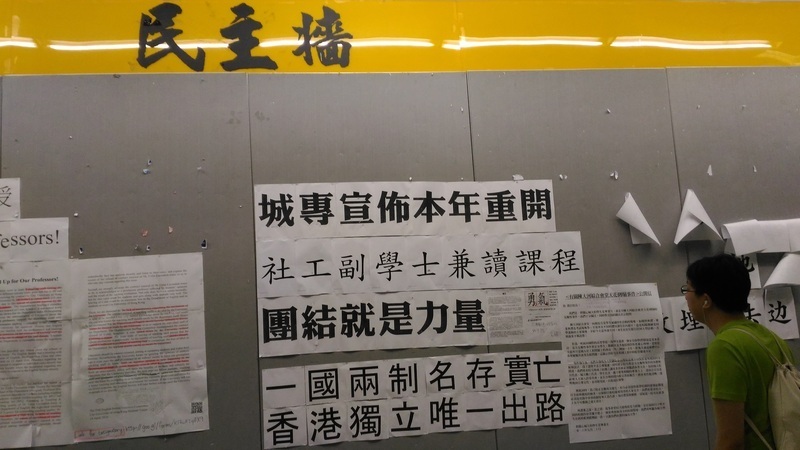

必要なのは、“日中友好”以外の日本と中国の間の交流のロジックの台頭と成熟である。留学・就職・旅行・国際結婚・文化交流など“日中友好”と関係ない所で交流は確実に行われているが、その中から市民交流論など“日中友好”に対抗しうる交流のロジックが出てくること。さらに言えば、たとえば今、日本の多くの大学では中国人留学生を定員に確保するなどの理由で中国の大学との提携に熱心だが、これだけたくさんの大学があるのなら、台湾や香港の大学とだけ提携したり、あるいは中国と言っても中国政府が推奨しない民主化や民族問題などを学ぶ留学生ばかりが集まるような大学が出てきてもよいのではないかと思う。そうすることで交流のロジックが多様化するはずだ。