「日中における草の根交流」が平和を求めるために先ずすべきこと:中国を見つめなおす(27)

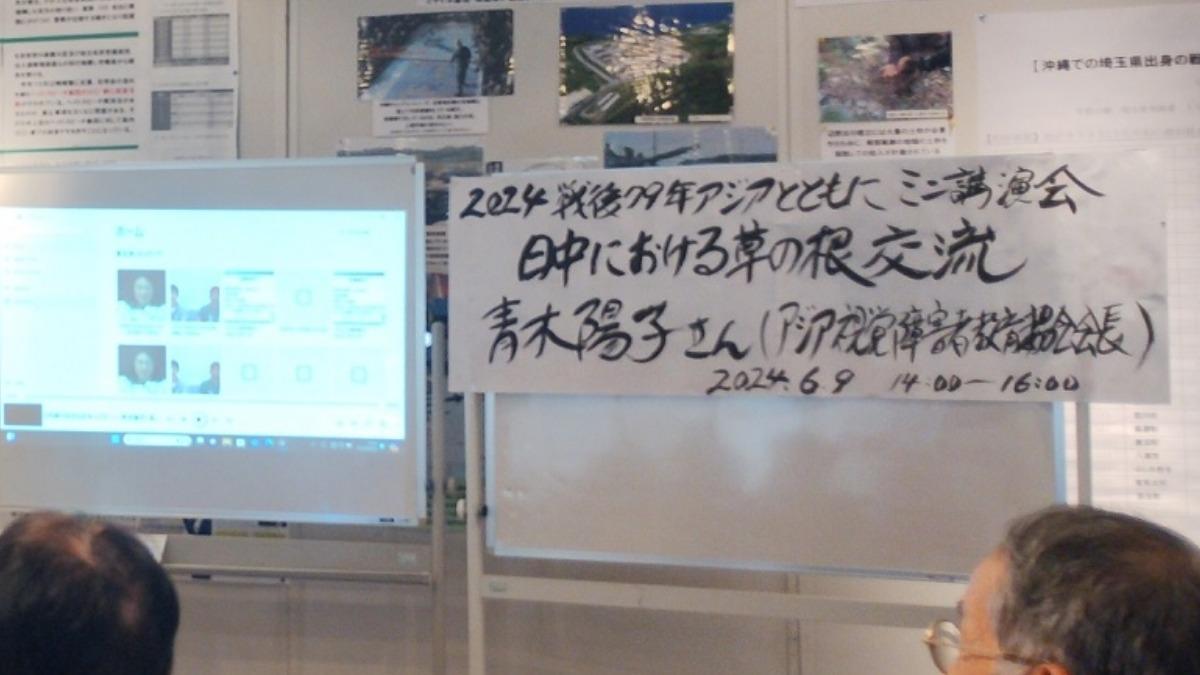

以前、6月上旬は6・4天安門事件の追悼集会に参加するのが恒例だったが、近年は行かなくなった。足が遠のいている理由はいずれ書くとして、今回はその代わりに訪れた「2024年 戦後79年アジアとともに 再び訴える 武力で平和はつくれない~今在住外国の人々は~ 第18回パネル展&記念シンポジウム・ミニ講演会」(2024年6月7日~9日、浦和コムナーレ、主催「戦後79年パネル展実行委員会」)で行われたミニ講演会「日中における草の根交流」(6月9日)の感想を記しておきたい。

この催しは浦和パルコの9階にある展示コーナーで行われ、中心となるパネル展では

「沖縄を戦場にするな!」

「原発問題」

「安保法制の最高裁違憲判決を求めて」

「国に棄てられた『中国残留邦人』の訴え」

「関東大震災・朝鮮人虐殺を考える(3)」

「アスベスト被害の実態」

「ヘイトスピーチ禁止条例を!」

「九条俳句事件から10年/表現の自由は今」

「ベトナム、スリランカ人との交流と共生」

「埼玉県平和資料館は役割を果たしているか?(2)」

といったテーマのブースに分かれて、問題の概要や参加団体による調査および近況が写真や文章で紹介されている。上記の主張内容は筆者の考えと合うものも合わないものもあるが、主張内容とは関係なしに、各問題とその埼玉県との関係が細かく調べられており、また近年でもさまざまな活動が行われていることが分かり、読み応えのある内容だと思った。

このパネル展では8日に「『この声を私たちはどう受けとめるか』~クルド・ウイグル地区・スリランカのみなさん~」という講演会があり、クルドとウイグルを並列に扱うのは興味深く、元はこちらに参加しようと思っていたのだが、所用により行けず、代わりに最終日に行われたミニ講演会「日中における草の根交流」に参加したのだった。

講演者は青木陽子さん(アジア視覚障害者教育協会会長)。視覚障害者として米国留学後に中国に渡り、1994年以来、天津で視覚障害者対象の日本語訓練学校を運営するという大変稀有な活動をされてきた方だ。まず彼女の活動を紹介したテレビ番組を見て、それから彼女の講演、最後に質疑応答という流れだった。

筆者は10年ほど前に北京で、北京という街がいかに視覚障害者にとって住みにくい街であるかを目隠ししての街歩きを通じて体感するという市民団体の活動に参加したことがあり、視覚障害関連の取り組みには関心を持っていた。そのため、日中間における視覚障害者の生活および教育の違いなどが語られるものだと期待した。しかし、そういう話はほとんど出ず、彼女が関わったという演劇の話、天津の教え子たちの生き生きとした様子、それに日本語学校の運営にあたっても強く意識してきたという彼女自身の平和への強い思いの話がメインだった。肝心の天津の学校は数年前から教室を確保できず、現在はオンラインで継続しているということで、中国で活動できなくなったこともあってか、今後はアラブに行ってみたいという話で締めくくられ、いささか拍子抜けした。平和への思いの話に終始したのは、催し自体が平和をテーマにしているので、仕方がなかった面もあったのかもしれない。

平和のためにすべきことは平和を唱えることではない

しかし、もし日中間で平和を願い、青木さんのような草の根の活動家がその実現に働きかけるのだとしたら、まずすべきなのは平和を唱えることよりも、日中間の視覚障害者の中で共通の課題や価値観を築き、それを社会に発信することではないかと思うのである。筆者には日中間で平和を唱えるのが平和に結びつくとは思えない。それは過去の「日中友好」がそうだったように、一方的に中国側の主張に耳を傾け、日本側が中国政府の主張に合わせるだけの関係にしかならず、そこから生み出されるのはそうした「日中友好」にうんざりした先の議論ばかりではないのか。

今日でも中国の政治には口を閉ざすなど「日中友好」のロジックに立って活躍する人はいるが、総じて21世紀以来、「日中友好」のロジックはあまり働かなくなったと言ってよかろう。だが、それに代わる交流のロジックはまだ出ていないし、出るのかもわからない。こうした中で「日中における草の根交流」がすべきなのは、とかく中国と日本の違う点ばかりが意識される中で、共通するものは何かを見定め、それが大切なものであれば互いに大切にし、問題のあるものであれば互いに克服していくこと、つまり日本と中国の何が同じなのかを確認しあうことではないかと思う。大局に立って平和を論じるのではなく、身近な所から平和、と言うか友好を固めていくのだ。

対人関係に置き換えてみると、親しくしようとする相手に違いばかりを強調することはまずないはずである。違いを認めつつも同じ部分を分かち合える関係こそが、トラブルが生じても決裂以外の改善方法を模索することができよう。

今日の日中間では、政治体制や経済発展、それに暮らしぶりや国民性について、違いに比べて共通性を意識する機会があまりにも少ない。何が共通する価値観や課題であるかが分かれば、いざ平和を脅かす事態に遭遇した際に、そうした価値観や課題から働きかけたり、対話の糸口にすることができるはずである。全く違うと思う国同士がいざ険悪な状態になった際、平和という言葉は意味を持たないのではないか。

価値観や課題の共有とは両国の政府が号令を掛けて庶民に行き渡らせるものではなく、各分野で草の根の交流者がそれぞれの分野における共通の価値観や課題を築き上げ、それらが横つながり的に認識されていく中での総和として表れるものだ。ビジネス、村おこし、少子高齢化などさまざまなテーマで当事者同士の共通の価値観や課題が認められ、認め合うこと、そうした小さな試みこそが平和への第一歩だと思うのである。それは平和という壮大なテーマに比べると些細なのかもしれないが、日中間ではとかく大きなもの、全体的なものは、小さな部分部分を含まない薄っぺらなものでありがちで、それは小さな部分部分が育っていないからに違いない。

青木さんがアラブで平和を訴えるのも結構だが、まだまだ日中間で活躍してほしいというのが、今回の結論である。