「急いで成果を求めてはならない」:中国を見つめなおす(26)

中国で2000年代に活躍した市民活動家、人権活動家の多くが海外に移住した。しかし、今なお中国に留まる市民活動家も一定数おり、彼らが活動していかないことには中国は独裁のままである。現在の情勢下で彼らがやれることはあるのだろうか。

筆者は10年以上前に活躍し筆者とも交流した市民活動家への注目を今も続けている。周鴻陵もその1人だ。2000年代、区や村での民選選挙の実施、それに村民と村政府との対立を話し合いによって解決する方法で基層社会の民主化モデル作りを続けてきた彼は、従来の活動が困難になった2010年代からは、地方政府とタイアップしながら住民の社会参加を促す活動を続けている。

今の彼は以前のように政府と対立する立場にはない。ただし、政府とタイアップするからと言って、一党独裁体制に加担しているわけでもない。2010年代の中国は政府から独立的に社会活動を行うことが困難になった一方、政府そのものは少しずつ民に開かれてもきた。政府業務の一部を民間に委託したり、地方政府と民間企業と市民団体による協同事業が広まるなどの動きが見られる。その背景には、財源が不足しがちな地方政府が民間の資金や担い手の力を必要としているといった事情もある。

周鴻陵が最近手がけているのは中国で合作社と呼ばれる協同組合の設立である。近年の中国では都市郊外や農村で、供銷合作社(購買販売協同組合)、専業合作社(農民専業協同組合)といった協同組合をよく耳にする。種苗や肥料を農家に販売したり農家の収穫物の販売を手がけたりする組織であり、日本の農協に近い組織とも言えるが、ただし中国の協同組合は実質的に政府組織であり、いわゆる協同組合のイメージとは異なるものだ。筆者は何度か専業合作社を目にしたことがあるが、いずれも村政府の中にあり業務を担っていたのも政府の職員だった。

本来、協同組合というのは、共同で出資した組合員によって民主的に運営され、大資本による搾取を排する組織である。中国でも抗日戦争下の1938年にルウィ・アレーらによって発足した中国工業合作社は、組合員である労働者が投票権を持ち、利益が賃金として分配されるなど、民衆の経済的自立と民主化を目指した協同組合だった。しかし、建国後の中国で協同組合は政府の傘下になり、庶民の自立や民主的運営といった側面は見られなくなっている。大資本の搾取という問題を考える上でも、中国では政府の搾取という根本的問題を抜きにはできない。そういうこともあって筆者は中国の協同組合には興味が持てなかった。

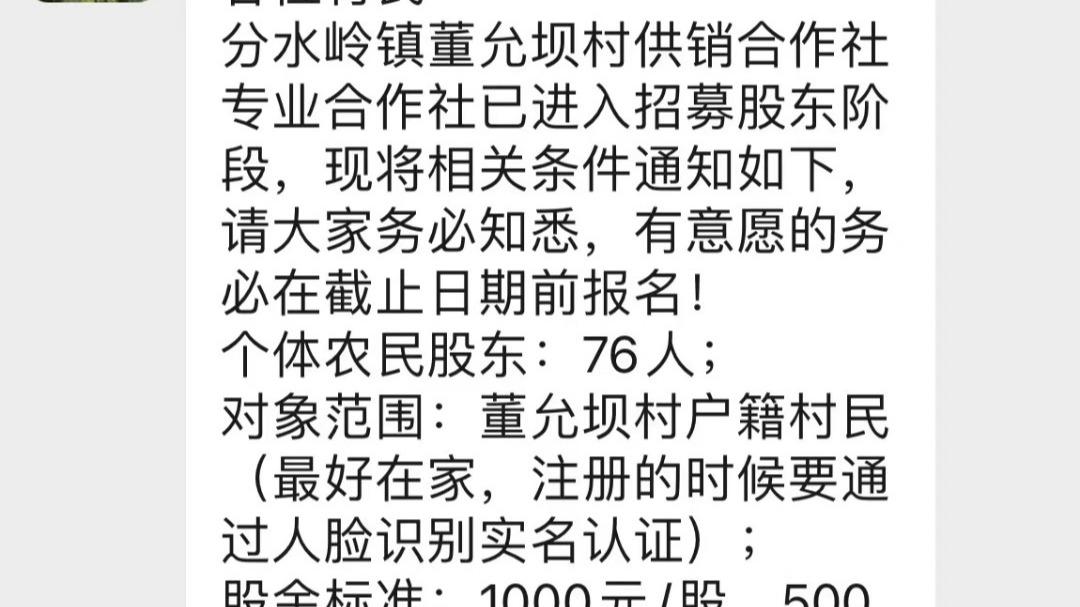

村民に出資を呼び掛ける村政府の投稿(WeChatより)

村民の組合員を募集する協同組合

周鴻陵の取り組みについては次回以降に回すが、彼は各地で協同組合設立に関わり、その中で地元住民を協同組合に積極的に参加させようとしている。もし中国で協同組合が政府の独占物でなく、村民を主体とした組合員によって自主的に運営される組織になっていくのなら、大きな変化と言える。しかし、そのように変わっていく可能性はあるのだろうか?

変化を期待させる兆しがないわけではない。四川省南部、重慶市に近い瀘州市江陽区分水嶺鎮董允壩村は、供銷合作社・専業合作社という協同組合を作るにあたり、2024年3月20日から4月20日にわたって村民の出資者を募集した。計画によれば、同合作社は株式会社として運営され、持ち株比率は江陽区(同村の上級政府にあたる)の供銷合作社・連合社(35%)、董允壩村集体公司(16%)、翊農現代農業専業合作社(10%)、民間企業(15%)と、政府や政府と懇意な企業が主体であることに変わりはないが、他方で個人経営農民(25%)も株主に割り当ててある(丸ガッコの数字を合計すると101%になるが、そのままにしておく)。上の写真の投稿によれば、個人経営農民の募集は76人で、これは村の総人口の約2%にあたる。出資は500元からで、1000元以上出資すると株主になり、組合員が参加する大会に出席して意見を述べることや理事会などの選挙で投票することができるとされている。

地方政府が地元住民の出資を呼び掛けるというと、財源に困っているのかと勘繰りたくなるが、董允壩村はけっして貧しい村ではない。同村がある瀘州市は中国有数の白酒(度数の強い醸造酒)である瀘州老窖、郎酒の産地であるほか、天然ガスの産出を生かした化学工業も盛んであり、その中にあって同村は国家現代農業模範区の核心基地に選ばれて省外の企業も誘致しているほか、農業を生かした観光業も盛んである。2019年から2020年にかけては四川省の「郷村振興(村おこし)戦略事業モデル村」「郷村旅行重点村」「第5回四川省文明村鎮」に選ばれている。そのような村が協同組合を作るにあたり村民の出資者を募集するというのは、それなりの影響力があるのではないかと思われる。

董允壩村の協同組合に出資した村民がどの程度の発言権があるのかはわからないし、こうした取り組みがどこまで本来の姿の協同組合を実現させ、中国社会の変化につながるのかはわからない。ただし、政府が号令を掛け村民はただそれに従うことが当たり前だった状態から少しずつ変わろうとしていることは確かである。周鴻陵は言う。「中国の社会変化は実にゆっくりなので、急いで成果を求めてもどうしようもない」。少しずつの変化を促すために、今できることをやろうというのが彼の考え方なのだろうし、そうでもしないことにはいつまで経っても中国は強権主義国家のままでしかないのだ。