名古屋ライブハウス2大オーナーが語る名古屋音楽シーン「裏話と名(迷)場面」

現在、名古屋で開催中の「やっとかめ文化祭」(11月18日まで)。芸どころと呼ばれるこの街の文化に気軽にふれられるようにと、ストリート歌舞伎や辻狂言、街歩きツアーなどが3週間にわたってくり広げられる文化の祭典です。

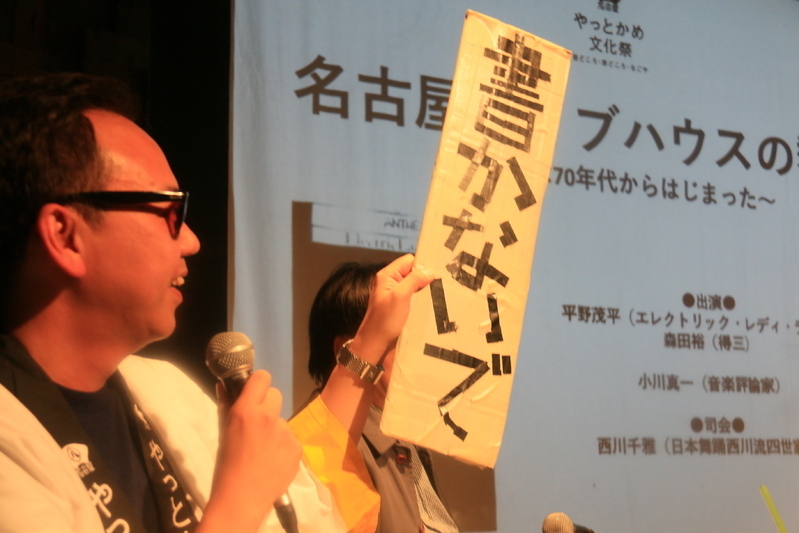

6年目を迎えるこのイベントの中でも、歴代屈指の異質なプログラムが去る11月6日に開催されました。「名古屋ライブハウスの黎明~それは70年代からはじまった~」。名古屋を代表する2軒のライブハウスのオーナーに、名古屋の音楽シーンの変遷や裏話を語ってもらおうというトークイベントです。

企画したのは日本舞踊・名古屋をどり家元の西川千雅さん。

「歌舞伎も文楽も日本舞踊も、伝統芸能はどれもかつて無茶苦茶流行ったものなんです。それが時を経て伝統になった。そして、ロックも今や伝統芸能になりつつある。この先、ロックは、ライブハウスはどこへ向かうのか、生き証人であるおふたりに、名古屋で音楽が生まれた時代をひもといてもらうことで、未来へのヒントも何か見えてくるんじゃないかと考えました」

テーマはマニアックで、内容は名古屋を舞台としたものでしたが、中身は日本の音楽シーン全体にそのまま当てはまる問題提起や未来への展望も含んだものでした。そこで、この座談会の模様をここに再録したいと思います。音楽、エンタメ、カルチャーに関心のある方は是非お読みください。

【出演者】

〇平野茂平(ひらのもへい)…大須のライブハウス「エレクトリック・レディ・ランド」=通称「E.L.L.」(エル)を1977年にオープン。E.L.L.はBOOWYなど多くのバンドを輩出し、“ロックの登竜門”と称される。愛称・シゲさん

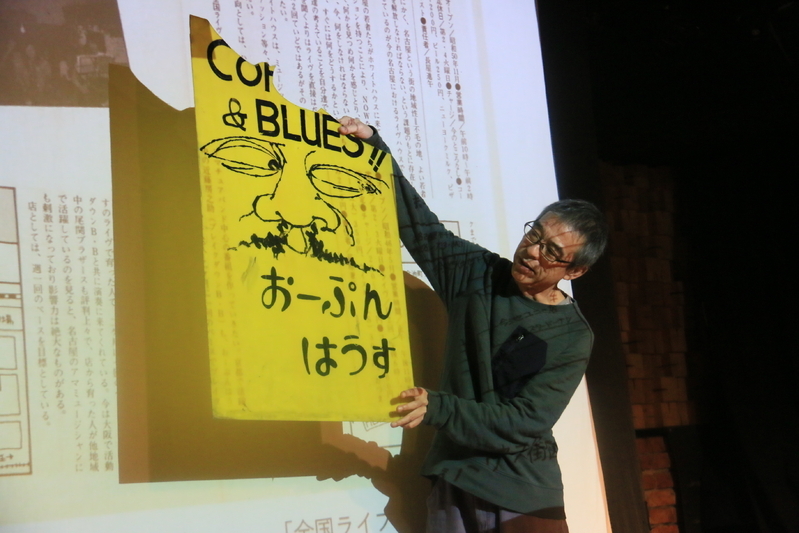

〇森田裕(もりたゆたか)…今池のライブハウス「得三」(トクゾー)を1998年にオープン。日本屈指のブルースシンガー、近藤房之介が店長を務めた伝説のブルース喫茶「おーぷんはうす」最後の店長

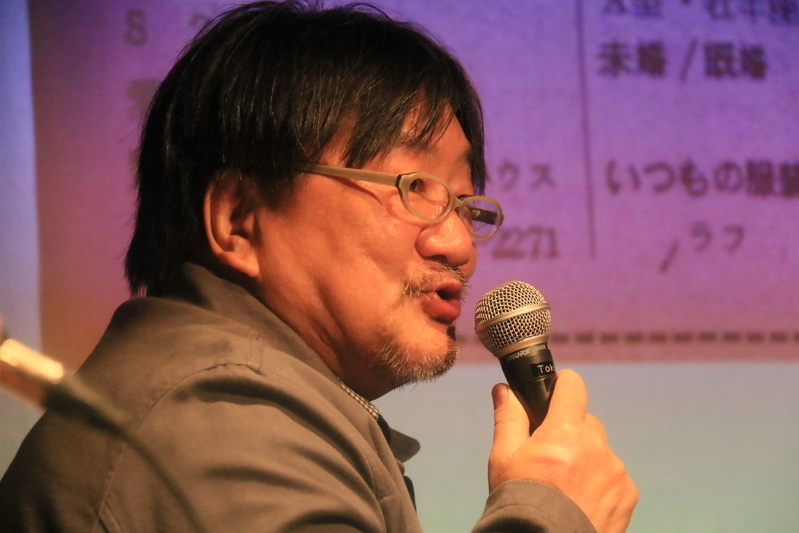

〇小川真一(おがわしんいち)…音楽評論家。『ミュージック・マガジン』など数々の音楽誌に寄稿。今回はレフェリー&解説役として参戦

〇西川千雅(にしかわかずまさ)…日本舞踊・名古屋をどり西川流四世家元。伝統芸能の枠を超えた活動を積極的に展開。終戦直後から続く自主公演では、今年は何と元・聖飢魔2・デーモン閣下とも共演した

大学生や20代の若者が超大物外タレを招へい!

平野 「E.L.L.をオープンした当時は“ライブ喫茶”“ロック喫茶”がスタンダードで、ライブハウスといっても通じなかったんですよ。その前に伏見にあった『be-in(ビーイン)』というロック喫茶でアルバイトしてたんですけど、大音量でレコードかけてたら、憂歌団に“ここでライブやりたい”と言われて、“うちはマイクもないからできねぇよ”と答えたのを覚えてます」

小川 「“〇〇喫茶”という呼び方はジャズ喫茶がはじめで、喫茶店のような店で生演奏するスタイルはジャズから始まっている。その流れで、最初はレコードを流すだけだったロック喫茶が演奏もするようになった」

森田 「僕は高校まで三重県で1975年に名古屋に出てきたんですが、当時からブルースが好きで、でもレコードが全然手に入らなくて。その頃全国に10軒くらいしかないブルース喫茶の1軒が名古屋の『おーぷんはうす』で、名古屋へ行ったらそこへ行くんだ!とずっと思ってた。行ったらレコードが1500~2000枚くらいあって、営業時間の昼12時~夜12時まで、俺、毎日12時間いたもの。その頃のおーぷんはうすもライブハウスじゃなくてブルース喫茶だった」

小川 「iTunesの無料配信なんてないから、そこへ行くしかないんだよね。店長だった近藤房之介がだるそうにレコードをかけるんです。それも自分の好きなのしかかけない(笑)」

平野 「当時は学生さんとかが普通に公会堂とか借りてイベントやってたよね」

小川 「名市大(名古屋市立大学)の学祭にTレックス(グラムロックを代表するイギリスのロックバンド)が来たことがあった。当時まだ20代だったジェイルハウス(名古屋のイベンター)現・会長の春日井(淳治)さんがジェームス・ブラウンを呼んじゃったこともある」

森田 「外タレなんてCBC(中部日本放送)くらいしか呼んでない時代。本人に聞いたんだけど、風呂敷に現金包んで持ってったらしい。でも、全然客入んなかったんでしょ(笑)」

西川 「ビートルズを呼んだのはCBC。個人でも企業でも、世界を相手に名古屋がそういうことをやってたってことですよね」

ライブハウスはメジャーな歌謡シーンとまったく別のものだった

平野 「僕はバンドをやってて、出演してた店がつぶれちゃったんです。で、やる場所がないから自分で E.L.L.を始めた。当時はメジャーな人はホールでやって、ライブハウスはカウンターカルチャーっていうとカッコいいんだけど、ようはアングラ、売れない人、陽の目を見ない人が地下の…絶対地下なんですけど…ライブハウスでやるという二極化がはっきりしてたんですよ」

森田 「歌謡曲って山があって、てっぺんに美空ひばりがいて、でもその山へ登ろうという気持ちはまったくないわけですよ。ライブハウスがやってたのは、別の場所に1個1個石を積んでるという感じのまったく別のことだった。でも、80年代に入って、ロックバンドが武道館目指すとか言い出した時に変わったよね」

平野 「ロックが商売になるっていうのがバレちゃったわけですよ。80年代中期くらいからジャパメタというのが出てきて、1500人入る愛知県勤労会館とかでやるようになる。あとはBOOWY 。彼らがロックが金になることを証明しちゃったもんだから、みんなライブハウスへ行けば次のBOOWY が見つかるかもしれんと一気に商業主義が加速した。そこへさらにイカ天(『三宅裕司のいかすバンド天国』=1989~90年放映のバンドバトル形式の深夜番組)がからんでくる。それに出ちゃうと突然ブレイクして、E.L.L.で5人、10人しか客が入んなかったのがいきなりソールドアウトになって“何じゃ?こりゃー!”って」

森田 「たま(3代目グランドイカ天キング。『さよなら人類』が大ヒットし紅白にも出場した)が何度かおーぷんはうすに出てて、3回目来るって時に“お前ら、もう30人くらいお客来るからワンマンでやればいいじゃん”とか言ってた直後にイカ天に出て。でも、俺そんなの観てないから、お客から“たまが大変だ”って聞いて、シゲちゃんに電話かけて“たまって大変なのか?”って聞いた覚えがある(笑)」

平野 「ネットも何もないんだから。ライブハウス同士で“おい、このバンド知っとる?”“こないだウチでマイクぱくったヤツだわ。気をつけた方がええぞ”とか電話でやりとりしてた。東京とか大阪とか神戸とか横の連携があったんです。ただ、それ以前くらいはロックはロック、ブルースはブルースとライブハウスのテリトリーがはっきりしてた」

森田 「おーぷんはうすも、初期は憂歌団を“日本語だから”って理由で断ってたんだから」

小川 「これがブルースだ!ってストイックに行かないと本流には近づけないという意識があったんでしょうね。ロックでもウエストコースト系とハードロックはスタンスが違う、とかね」

平野 「当時、名古屋の音楽シーンを席捲してたのはセンチメンタルシティロマンス(1973年結成。今も現役で“日本最古のロックバンド”と呼ばれる)というウエストコースト系のバンドで、僕は“ロックはそんなんじゃねぇ!”という気持ちはあった」

森田 「あったよね!名古屋を代表するなよ!って気持ちはあった(笑)」

音楽を自由にやるために飲み代で稼ぐ

小川 「そもそも何で2人はライブハウスを始めちゃったんですか?」

平野 「さっきも言ったけど、ライブハウスをやりたかったわけじゃなくて、自分が実験音楽みたいな変なバンドをやってて、自分たちがやれる場所がほしかったんです。当然、金もなくて、日曜大工が得意なバンド仲間に手伝ってもらって全部手づくり。スピーカー買う金もないんで、ベニヤ板で箱を組んでつくってた。お客さんは友達とそのまた友達くらい。宣伝しようにもメディアは『名古屋プレイガイドジャーナル』(名古屋版『ぴあ』とも言うべき情報誌。通称『ナプガジャ』)くらいしかない。お客さんよく入ったな、と思っても売上は7000円とかね。だから最初の7年間くらいは昼間は植木屋やってたんです」

森田 「僕は店長やってたおーぷんはうすが地上げにあって閉店することになった時、もう30歳過ぎててツブシが利かなくなっちゃってたから(笑)。2、3年スナックやりながらライブハウスをやろうと思ってたんだけど、物件見つけるまで6、7年かかった。それが20年前で、当時既に昔みたいなライブハウスがなくなっちゃってた。昔は飲み屋がついでに音楽もやってるもので、いろんな人が集まってケンカしたり不純異性交遊したり、そういうのが楽しかったわけですよ。それと、ライブハウスが商業ベースに乗りかけてた頃で、金にならないフリージャズやパンクがあぶれちゃう。でも聴いてみると面白い。だから(得三を始めた頃の出演者の中心が)パンク、ブルース、フリージャズだったんです」

西川 「三重苦、みたいな(笑)」

森田 「それを乗り越えるために飲み代で稼ぐんだという意識はあったかな。この店を始める時は、完全にそれがテーマだったもん。まだ若くてツッパらかってた時に、ラブリー(名古屋を代表するジャズライブハウス「jazz inn LOVELY」)の河合(勝彦)さんと飲んでて、“お前は『月刊食堂』を読め”と言われて、当時はバカじゃねーかと思ったんだけど、その言葉が10年くらいたって効いてきた」

シゲさんの説教&頭カチ割り伝説

小川 「ライブハウスの役割として、バンドを育てるというのがあるじゃないですか。E.L.L.に出演すると説教されるという伝説がある」

平野 「僕はカウンターカルチャーとして始めたのに、80年代頃からうちに来るバンドは全員メジャー志向だというんです。自分がやってたバンドも1981~82年頃にメジャーの話が来たことがあるんですけど、レコード会社の人と考え方がかみ合わない。交渉の席での最後の捨てゼリフが“毎日同じギターソロなんて弾けんだろうが!”。これは自分でもちょっとカッコよかったと思ってるんだけど(笑)。そういう経験もあるので、メジャーで通用するとはどういうことか、こんこんと言って聞かせるのを説教と言われちゃう。それと、初期のパンクはお客さんもヤバくて、タバコのようでタバコでないものとかナイフがちらついてたりが日常茶飯事だった。それに対するプロテクション(防衛)も必要だったので、それに尾ひれがついて、“平野にコンクリートブロックで頭を割られそうになった”とか根も葉もないうわさが広まったんですが、全部誤解です!」

西川 「森田さんは音楽の自由を確保するために飲食で利益を得る方法をとった。音楽で売れると自由はなくなるものですか?」

平野 「まったくなくなります。これだけビジネスになると、それで食ってる人がいっぱいくっついてくるわけですよ。ライブハウスはもともとバンドとの関係だけで成立してたのに、PAも照明も連れてこなあかん、制作もイベンターもいるわになって、肥大化、マニュアル化して、アーティストの意志はなかなか反映されなくなる。突き抜けちゃった人はいいんだけど、そこへたどり着くまでにどんどんフィルターにかけられてパワーダウンしていっちゃう。ホント、大変な時代になったな、と。僕自身も80年代以降、(バンドブームが)ドカーン!と行っちゃって、メジャーの踏み台みたいな、ちょっと自分では折り合わないところがあって。さらに1989年に名古屋パルコができてクラブクアトロがオープンして、ようするに資本が入ってくるわけです。そんなの勝ち目がなくて辛酸をなめさせられました。その当時から虎視眈々と路線変更を狙っていて、2000年に移転した時にそれを形にした。森田君とは真逆のエンターテイメントの極論をやってみよう、過剰な照明、過剰な音響のライブハウスをつくってみよう、と。その電気代たるやスゴいですからね。とても原発反対なんていえない(苦笑)」

名古屋はライブは盛り上がらないのに物販は売れる(!?)

平野 「E.L.L.を始めて間もない頃、名古屋にもカッコいいバンドがいっぱいあって、これを世の中に知らせようとレーベルをつくった。一万枚くらい売ったのもあって、そういうバンドがツアーに行って“名古屋バンドはスゴいね”と言ってもらえるのが自分のプライドにもなってました。レーベルのバンドとお客さん、観光バス何台かで東京のライブハウスを乗っ取るという『海老フライの逆襲』という企画も何回かやりました。ただ、コマーシャルが下手だったんで結局はマスターベーションで終わったかな。ライブハウスでいうと、東京は競争が激しくて、他の街は獲ったもん勝ち、もっと田舎へ行くと独占になる。名古屋のキャパは全国的にも珍しくて、昔は結構みんな仲が良くて互いに不可侵という関係性があった。ただ、昔は2軒程度だったのが今では僕の知ってる限りでも60軒くらいあって、かつての関係性は崩壊して、ルールはもうない。他の街と同じようになってきました」

森田 「メディアと現場の間にいる人、仕かける人っていうのが名古屋は不在だよね」

平野 「80年代は、中京テレビの『5時SATマガジン』がモンスター番組で、東海ラジオの『SFロックステーション』と合わせて2大メディアだった。でも、僕らライブハウスクラスはなかなか相手にしてもらえなかった」

森田 「大阪のラジオ局だと、地元のヤツを何とか世に出そう!というエネルギーがすごくあるよね」

平野 「東京でメジャーデビューして名古屋へツアーで来ると、まったく盛り上がらない。でも物販はメチャクチャ売れる。大阪はその逆。明らかにこれは県民性。保守的で、誰かのお墨付きがないといいと言えない」

森田 「慎重なんだよね。でも1回好きになったらずっと好きでいてくれる。僕はそれでいいと思うけどね」

ネットで入手して携帯端末で音楽を聴く。それは体験なのか?

西川 「ライブハウスというのは既に過去の伝統芸能?それともまだ可能性があるものでしょうか?」

小川 「僕はプレイヤーでもあるんですが、ライブの場っていうのはアドレナリンが出て、特別なんですよ。こういう場はほしいですよね、永遠に」

森田 「今は音楽が簡単に手に入るようになっちゃって、ネットで検索して小っちゃな端末で聴いてる。でもそれは体験、体感じゃない気がするんですよ。その場所が鳴ってて、その中に自分がいる。隣のヤツがくだらないバラードで泣いてて、バカじゃねーのと思いながらそういう人もいるんだ、って気づくとかね。そういう体験はまだ全然商売になると思ってるからね」

平野 「音楽はもともとコミュニケーションツールで、俺とお前がつながりたいんだよ、というための機能は無くなっていない。世界に向けて発信できるし、信号が届いたヤツとより高度なコミュニケーションを取るために演奏を共有する。自分の音楽が70億人に届くわけはないけど100人が分かってくれればハッピーだし、そいつらだけ来い! それがライブハウスですよね。僕自身、小さなライブハウスでこいつらを応援しようという出会いが今でもあるので、まだライブハウスに通ってもいいかなと思ってます」

◆◆◆

熱く刺激的で、さらには音楽と街への想いに満ちたトークイベントでした。ライブを観るために名古屋を訪れる。そんな人が少しでも増えると、また次の新しい何かが生まれるきっかけになるかもしれません。そして、こんな興味深い企画が目白押しの「やっとかめ文化祭」も現在開催中。名古屋カルチャーを体験しに、是非遊びに来てください。

(写真撮影/あいざわけいこ)