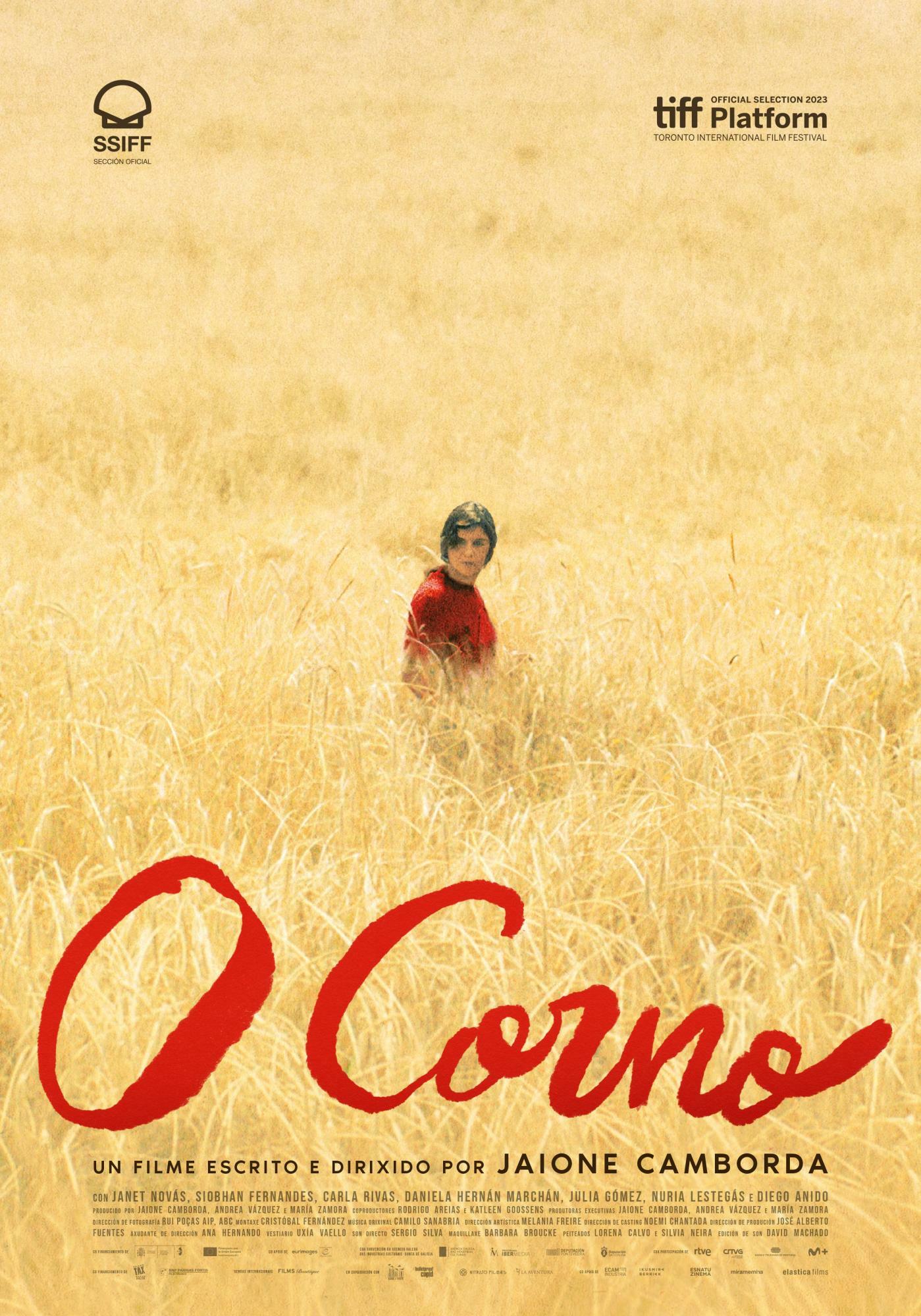

絶対に解消不可能。男女の究極の不公平を描く、映画『O corno』

男女の不平等は徐々に解消されつつある。

かつて女性に参政権はなかったが、今はある。こうして法を整備することで、雇用機会も賃金も平等になった。もちろん、法の不備もあるし、法を守らない現実もあるのだが、少なくとも平等へ向けて進んではいる。

■痛い思いをするのは常に女

では、不公平の方はどうか?

男と女で不公平なことはたくさんある。

例えば、平等な男女による対等な関係の末に妊娠が判明した。当然、男と女は同等の責任を負っている。

しかし、例えば中絶という決断をしたとして、それによって肉体が傷付くとすれば、なぜ女性だけなのか?

例えば、産むという決断をしたとする。

それによってつわりや出産の痛みに苦しむのは、なぜ女性だけなのか?

一方、男の方は、痛くもかゆくもない。共感もできるしサポートもできるが、それしかできない。

あまりに不公平ではないか?

法の整備によって、妊娠や中絶、出産による社会的・経済的不利益をなくすことはできるかもしれない。

しかし、肉体的な不利益の方はどうか?

男が代わりに痛い思い、辛い思いをしてくれるだろうか?

■種をまく人=男の無責任と不在

妊娠、中絶、出産で肉体を痛めるのは常に女性である。

こっち(=男)は痛くもかゆくもないので忘れがちなのだが、苦しいのも重責を負うのも女なのだ、と『O corno』はあらためて教えてくれる。

前に見た映画に『種をまく人』(邦題「乙女たちの秘めごと」!)というのがあった。

男と女の違いを「種」と「畑」にたとえ、男は「種をまく人」で、「畑を耕し種を発芽させ苗を育て実を付けさせる人」は女だとしていた。

畑だけでは何もできない。種は男しか持っておらず、女には男が必要なのだが、しばしば男は「種をまくしか能がない人」に成り下がってしまう。

男は種をまきっ放しだ。水やりをせず、雑草を刈らず、肥料をやらず、収穫を手伝わない。いや、それどころか、どっかへ行ってしまって物理的に「不在」だったりする。

痛くもかゆくもない男の無責任(と不在)、痛みと苦しさと責任を一身に負う女(とそれを助ける女たち)を描いた一連の作品を、私は“『種をまく人』シリーズ”と呼んでいる。

『O corno』はここに入る。『母性』(スペイン映画の方)もそう。『朝が来る』も、『17歳の瞳に映る世界』も、『ベイビー』も、『家族のように』も、『あのこと』も、そうだ。

それぞれ面白い作品だが、中でも一番地味な『O corno』には、静かにじんわりと心に響く余韻がある。

■ライ麦に菌が付くと猛毒になる

『O corno』の舞台はスペイン西北部、ポルトガル国境に近いガリシア地方。『O corno』とはガリシア語で「麦角」という意味で、ライ麦の穂先を指す。ライ麦に「麦角菌」が付くと猛毒になるそうだ。

主人公の女がこの猛毒を何に使うのかは、みなさんの目でぜひ確かめてほしい。

この作品は23年のサン・セバスティアン映画祭で最高賞を受賞した。

女性監督作の受賞はこれで4年連続だが、“フェミニズムへの配慮”という雑念に悩まされることなく、楽しむことができた。

それは、当然のことを当たり前として見せられ、当然のことを忘れていた自分の「当然でなさ」を恥じたからか。

おススメです。

関連記事:

『The Sower』=「種をまく人」。ソフィア・コッポラの新作と合わせて問う、女にとって男とは?

望まない妊娠をめぐる3つの物語。『朝が来る』『ベイビー』『ネバー、レアリー……』

「反男」は面倒臭い。男はもう「不在・不要」ということで。映画『母性』(少しネタバレ)

この男女平等の世に厳然としてある「女の映画」。『家族のように』を称えるべきか? 軽蔑すべきか?

※写真提供:サン・セバスティアン映画祭