給特法は「高プロ」よりヤバい「定額働かせ放題」です!

文科省の抗議の問題

2024年5月17日、文科省がNHKの報道に対して公表した抗議文について、現場の教員などから強い批判が沸き起こっています。

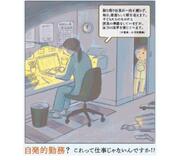

発端となったNHKの報道は、公立学校教員の労働時間に関する制度(給特法=労基法の適用を排除)について、「定額働かせ放題とも言われる枠組みは残る」などと説明したものです。

これに対して、文科省が「一面的なもので大変遺憾」とする抗議文を公表したのです。

この文科省の抗議に対して、現場の教員・有識者などから、定額働かせ放題は事実だということ、文科省が事実を報じたNHKに対して圧力をかけた(報道の自由の侵害である)という強い批判が巻き起こりました。

この文科省の抗議には、行政の報道機関に対する報道の自由を脅かし報道機関を萎縮させる不当な介入であるなども問題ですが、この記事では、給特法は本当に「定額働かせ放題」を産む制度なのかという点を検証したいと思います。

とはいえ、給特法が「定額働かせ放題」であることは、既に繰り返し記事を書いてきたところですし、今回は少し視点を変えて、高プロ(高度フェッショナル制度)と比較して、給特法が「定額働かせ放題」であることを解説します。

法制定時、過労死をうむ制度だと強く反対されたことが知られる高プロと比較しても、圧倒的に「働かせ放題」をうみ出すのが給特法であり、給特法を一刻も早く廃止すべきであることを多くの方に知っていただきたいと思います

「定額働かせ放題」は高プロの説明、というのが文科省の理解

なぜ、いきなり高プロがでてくるのかというと、文科省は「定額働かせ放題」が「高プロ」のための言葉で、高プロこそが「定額働かせ放題」であって給特法はこれと違うという趣旨の説明をしたからです。

文科省の抗議文について、国会でも早速注目され(2024年5月21日参院文教委員会・吉良よし子議員の質疑)、「定額働かせ放題」が現場の教員の実態そのものではないかと追及しました。

これに対する政府答弁で、「定額働かせ放題」は高プロに対する言葉であるとして、高プロが持ち出されたのです。

この「定額働かせ放題」という言葉は、高度プロフェッショナル制度、このときに用いられた制度でございました。明らかに違う制度でございます。そういう意味で、私は誤りだと思います。

(吉良よし子議員Twitterより・政府の答弁)

たしかに、文科省が指摘するとおり、高プロは「定額働かせ放題」につながるとして、労働組合・過労死等家族の会などあらゆる労働団体から強く反対の声があがる中で導入されたものです(なお、「定額働かせ放題」という言葉は、裁量労働制など定額の賃金支払いで残業代による長時間労働抑止が聴かない制度を批判するため、労働側が広く用いてきた用語であって、高プロに限り用いてきた訳でもありません。)。

とはいえ、文科省が持ち出した高プロと給特法の両者を比較したら、給特法の圧勝で、給特法の方が圧倒的に定額働かせ放題をうみ出す制度・運用になっているのです。

というわけで、両者を比較する中で、給特法がまさに定額働かせ放題の制度であることを解説します。

高プロとは?

高プロ(「高度プロフェッショナル制度」労基法41条の2)について、厚労省はこのように説明しています。

高度の専門的知識等を有し、職務の範囲が明確で一定の年収要件を満たす労働者を対象として、労使委員会の決議及び労働者本人の同意を前提として、年間104日以上の休日確保措置や健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置等を講ずることにより、労働基準法に定められた労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定を適用しない制度です。

「高度プロフェッショナル制度わかりやすい解説」(厚労省作成)

要するに、高プロは「労働基準法に定められた労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定を適用しない制度」ですから、労基法が予定する長時間労働抑止の制度が適用されず「働かせ放題」にされてしまう、労働者にとって大いに問題のある制度です。

そんな高プロですが、適用対象も手続きも導入後の労働者の健康確保措置も整った、公立学校教員に適用される給特法と比較すれば「まともな制度」といえます。

高プロ:年収1075万以上←給特法・年収要件なし

高プロの対象労働者は、使用者から支払われる賃金が年収で1075万円以上の労働者に限定されます。一定の高年収者であり、使用者に対しても、物言える労働者(裁量がない、高プロを辞めたい)であることを想定していますから、「定額」といっても、その金額は高く(「『高額』働かせ放題」ともいえるでしょうか)、「働かせ放題」に疑問を呈し行動できる労働者が一応想定されています。

給特法は、年収要件などありません。初任者からいきなり対象ですから、「働かせ放題」に疑問をもっても対処できる地位にある労働者であることも想定されていないのです(そもそも、公立学校教員で、年収1075万円以上という方がどれだけ現実に存在するのかも疑問です)。

というわけで、「定額」の金額の違いからも、高プロより給特法の方が圧倒的に「働かせ放題」になります。

高プロ:労働者の同意が必要←給特法では不要

高プロは、制度導入について労働者の合意を得なければなりません。また、一度導入に同意しても、労働者は同意をいつでも撤回でき、同意の撤回により、それを理由に配置及び処遇について不利益に取り扱ってはならないともされています。

他方で、給特法では、労働者の同意は求められません。労働者に選択肢が一切無い、嫌でも導入されてしまう給特法の方が問題なのです。

労使委員会の決議←給特法では不要

高プロは、労働者本人に委ねても拒否しにくいことも想定し、労使委員会(労使を代表するそれぞれの委員で構成される制度)の同意も要件としています。労働者代表委員は、事業場の過半数労働組合があればそこから選出されます。要するに、労働者が拒否できなくても、集団としての労働者側の代表が拒否すれば、高プロが適用されることはないのです。

他方で、給特法は、労働者の同意も、職場の労働者側の代表者が導入に意見を述べる機会もありません。むしろ、給特法下では、他の職場では残業上限時間に関して職場の過半数労働組合等が関与できる貴重な機会である、36協定締結権が全ての公立学校教員から奪われてさえいるのです。この点でも、給特法の方が「定額働かせ放題」の制度だといえます。

高プロ:時間について具体的な指示禁止←給特法:指示されまくり

高プロでは、対象業務に従事する時間に関し使用者から具体的な指示を受けて行うものではないことが必要とされています。「具体的な指示」とは、労働者から対象業務に従事する時間に関する裁量を失わせるような指示をいうとされ、労働者に、働く時間帯の選択や時間配分について自らが決定できる広範な裁量が確保されるのです。時間に関して裁量があれば、自身の判断で状況に応じて長時間労働を避ける対応もできるのでしょう。

他方で、給特法は、労働者にそのような裁量は付与されません。教師の業務に、教師の自主的で自律的な判断に基づく業務があるとは想定されていますが、校長等の管理職の指揮命令に基づく業務も想定されています。事実上の命令が問題となるだけでなく、指揮命令に基づく業務も想定され、これによっても教員は時間に対する裁量を奪われており、「働かせ放題」になっているのです。

高プロ:具体的な対象業務限定←給特法:無限定

高プロは、対象業務が高度な専門的知識等を要する業務に就く労働者に限定され、以下の4つの具体的な対象業務へと限定されています。

1 金融工学等の知識を用いて行う金商品の開発の業務

2 有価証券等に関する高度の専門知識と分析技術を応用して分析し、当該分析の結果を踏まえて評価を行い、これら自らの分析又は評価結果に基づいて運用担当者等に対し有価証券の投資に関する助言を行う業務

3 企業の事業運営についての調査又は分析を行い、企業に対して事業・業務の再編、人事等社内制度の改革など経営戦略に直結する業務改革案等を提案し、その実現に向けてアドバイスや支援をしていく業務。

4 新たな技術、商品又は役務の研究開発の業務

他方で、給特法は、全業務が対象であり全教員が対象です。

給特法の枠組みを維持するべきと主張する際、教員が「高度な専門性・裁量性を有する専門職である」ことが強調されますが、高プロでは、一応「働かせ放題」を防ぐため、教員含むあらゆる職種から上記4つの高度な専門的知識等を要する業務に絞り込んでいるのですから、両者を比較すると給特法の適用対象がザルであることは自明でしょう。

高プロ:労働時間把握あり←給特法は無し

高プロでは、対象労働者が事業場内にいた時間と事業場外において労働した時間との合計の時間(「健康管理時間」)が把握されます。労働時間が把握されると言って良いでしょう。高プロでは、残業代・残業上限規制は適用されておらず「働かせ放題」になりやすいことを想定し、労働時間の把握については、詳細に定めています(健康管理時間の記録について、使用者は対象労働者から求めがあれば開示することが必要など)。

これにより、タイムリーに正確な労働時間が把握され、「働かせ放題」を防ぐ対処ができるのです。

他方、給特法下では労働時間把握はなされていません。たしかに、給特法下でも「在校等時間」が把握されるようになっていますが、ここで把握されるのは基本的に「在校」時間ですし(注1)、例えば、持ち帰り残業は含まれません。

労働時間を把握しない運用は、働かせ放題に直結するのです。

教員は持ち帰り労働が多いのに、各地方公共団体で特に認めたるもの(実際にはほぼ無し)を除けば、事業場外において労働した時間(=持ち帰り労働)が在校等時間でカウントされないのです。

だから、在校等時間の上限時間が定められても、管理職から(削減すべき業務や代替の手配などもなく)「早く帰宅しろ」と在校等時間を削減するためだけのジタハラが蔓延してしまい「働かせ放題」になっているのです。

推測するに、文科省は「自主的活動」だから持ち帰りは残業ではない・「働かせ」ていない・「働かせ放題」じゃないなんて考えているのでしょうかね。労働法の世界では非常識極まりないものです。

高プロ:休日確保の規定←給特法は無し

高プロは、疲労の蓄積を防止する観点から、対象労働者に年間104日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日を確保しなければならないとされています。また、労使委員会の決議で、休日の取得の手続を具体的に明らかにすることが必要です。そして、これが実施されない場合、高プロの適用が外れることになります。

給特法には、こういった最低でも確保しなければならない休日の確保に関する規定はありません。実際の運用では、給特法は休日労働でも「自主的な活動」とされてしまうので、この休日確保がされていない教員など、珍しくないでしょう。

高プロ:選択的措置←給特法は無し

高プロでは、健康確保のため、以下のいずれかに該当する措置を実施しなければなりません。これにより、「働かせ放題」の歯止めになるのです。

1 勤務間インターバルの確保(11時間以上)

*1+深夜業の回数制限(1か月に4回以内)

*始業から24時間を経過するまでに11時間以上の継続した休息時間を確保

2 健康管理時間の上限措置(1週間当たり40時間を超えた時間について、1か月について100時間以内又は3か月について240時間以内とすること)

3 1年に1回以上の連続2週間の休日を与えること(本人が請求した場合は連続1週間×2回以上)

4 臨時の健康診断(1週間当たり40時間を超えた健康管理時間が1か月当たり80時間を超えた労働者又は申出があった労働者が対象)

他方、給特法には、こんな措置はありません。今すぐにでもやるべきですが、まともにこういった制度導入を検討しない文科省の、教員の健康確保に向けた冷淡さが際立ちます。

高プロ:健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置←給特法は無し

高プロでは、さらに以下の措置もいずれかを実施しなければなりません。これも、「働かせ放題」の歯止めになります。

1 「選択的措置」のいずれかの措置(選択的措置で定めたもの以外)

2 医師による面接指導:1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1か月当たり100時間を超えた対象労働者に対する労働安全衛生法の制度に加えてのもの

3 代償休日又は特別な休暇の付与

4 心とからだの健康問題についての相談窓口の設置

5 適切な部署への配置転換

6 産業医等による助言指導又は保健指導

他方、給特法では、これも無しです。

なお、文科省の調査によれば、精神疾患で2022年度に休職した全国の公立学校教員が6539人(前年度比642人増)に上り、2年連続で過去最多を更新しています。文科省、とっても冷たいのです。

高プロ:労基法の労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定を適用しない

高プロは、労働基準法に定められた労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定を適用しない制度です。「働かせ放題」と危惧される所以です。

他方で、給特法も、労基法に定められた労働時間、休日及び深夜の割増賃金に関する規定を適用しないことを正面から認めていますが、休憩の規定は適用されます。

この「休憩」の点では、給特法では労基法の規定が適用されますので「働かせ放題」といえないようにも思えます。

が、実際のところ、何でもかんでも「自主的活動」だとし、歪んだ労働時間に関する職場風土が給特法下での運用では蔓延しているので、休憩無しが教員職場の常識のような実態があります。ですから、休憩に関しても、その運用実態からみて、労基法の休憩の規定が適用される建前である(実態は違う)ことをもって、給特法の方が「働かせ放題」ではないとは到底いえないと思います。

公立教員が休憩をきちんと確保する働き方ができるようになるには、まずは給特法を廃止し、労働者の意識・管理職の意識、子ども・保護者・地域住民など含め、きちんと労働時間を把握・管理する職場風土が醸成されることが不可欠でしょう。

まとめ

高プロは、過労死促進だと強く批判されてきヤバい制度ですが、おそらく給特法下で働く公立教員の方には、この記事を読んでも、その意味がいまいち腑に落ちない方も居らっしゃるかもしれません。それは、高プロのヤバさに気がつかないくらい、給特法下での働かれ方が問題があるからです。

高プロとの比較において、給特法が長時間労働をうみ出す法的な要因となっている、まさに「定額働かせ放題」の法律・制度であることを多くの方に知っていただければと思います。

注1:公立学校教員にも適用される労働安全衛生法第66条の8の3で把握しなければならないとされる労働時間について、文科省の解釈は、在校等時間ではなく、所定の勤務時間及び超過勤務命令に基づき「超勤4項目」の業務に従事した時間です(文科省「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドラインの運用に係るQ&A」問3)。したがって、ここでも給特法下より高プロの方が労働時間把握がなされているのです。

注2:給特法との比較で論じていると、高プロが「まとも」に見えるだけで、高プロが「働かせ放題」の制度であることは紛れもない事実です。公表された健康管理時間の状況をみると、過労死ラインを大きく超えている事業場も存在するのです。とはいえ、こういった現状の把握も高プロで正確な労働時間把握がなされているからできることです。持ち帰り残業など労働時間が正確に把握されず労働時間の統計すら正確に把握できない給特法よりは、改善の契機が把握できるだけ、高プロの方がまともといえるでしょう。