公立教員から労基法を奪う給特法の廃止を!

残念な素案の内容

深刻な長時間労働・教員不足が問題となる公立学校教員の処遇などを議論する中央教育審議会(中教審)の特別部会の出した素案(「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する 総合的な方策について(審議のまとめ)」、以下「素案」)で、「定額働かせ放題」を生み出す法的要因となっている給特法の枠組みを維持する方向性が示されてしまった。

給特法は、残業代(時間外勤務手当及び休日給)を支給せず、勤務時間内外を問わず包括的に評価して教職調整額残業代の代わりとして教職調整額を支給するという仕組みを設けている。この仕組みにより、本来であれば残業代支払を避けるために使用者が長時間労働是正のため機能する労基法の規制(残業代など)が、公立学校教員に適用されなくなっている。

素案は、教職調整額を現行の月給4%から「少なくとも10%以上」に増額することとされ(同50頁)注目されているが、重要なのは「教職調整額の増額」ではない。

労基法は奪われたママ

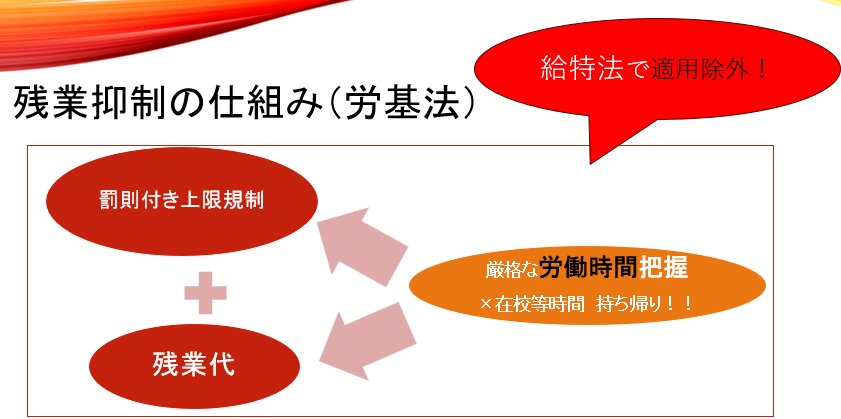

重要なのは、公立学校教員の置かれた深刻な状況を踏まえてなお、素案が、労働基準法が定める労働時間の規制(厳格な労働時間把握を前提に、36協定による罰則付上限規制と残業代支払いによる抑止)が及んでいない現状を放置することになった点だ(注1)。

そして、公立教員からこの労基法を奪っている(適用除外)のが給特法である(全面的な労基法の適用除外ではなく、後述する休憩の規定は適用されるなど、適用除外は一部である点も注意が必要だ)。

給特法が適用除外とする労基法(残業抑制)の仕組み

まず問題なのは、素案が、「教師の職務の特殊性は、現在においても変わるものではないため、勤務時間外についてのみ、一般行政職等と同様の時間外勤務命令を前提とした勤務時間管理を行うことは適当ではないと考えられる」(素案47頁)として、①厳格な労働時間把握を放棄していることだ。労働時間を厳格に把握しなければ、時短の対策が立てようがない。労働時間把握を放棄してしまうのは、労働法・労働安全衛生の観点からは論外だ。

そのうえで素案は、「教師の職務と勤務態様の特殊性を踏まえれば、勤務時間の内外を包括的に評価し、その処遇として、教職調整額を本給相当として支給するという仕組みは、現在においても合理性を有している」(同48頁)として、給特法による「定額働かせ放題」を生み出す法的枠組みを維持するとしている。労働時間を把握しなければ、残業時間の上限の枠組みも、残業時間に比例した割り増し賃金含め支払いを強制される残業代の仕組みも、導入しようがないので、このような結論が導かれるのは必然だ。

そのため、これにより②36協定による罰則付きの残業上限規制が適用されない仕組みと、③調整額の支払いで残業代支払いを気にせず「定額働かせ放題」となる仕組みとを維持することになるし、さらに素案はこれが「合理性を有している」とまで述べている。

給特法の問題の核心(「自発的勤務」)

給特法が抱える問題の核心は、膨大な時間外労働を教員の「自発的」なものであるとして「労働」と認めない運用を生み出していることだが、今回の素案はこれを追認するものになっている。

公立教員に限らず、自主性・自立性・創造性が尊重される仕事は山ほどあるが、なぜかこの「自発性」等を強調して、「労働」ですらないかのような運用を生み出しているのが給特法だ。

給特法下では、時間外勤務への従事が強制されたもので明らかな労働時間に該当するような場合でも(時間外に行われる「部活指導」が有名だが、それには留まらない)、「使用者からの指示」に基づかない「自発的」な業務への取組みであると誤魔化され、労働時間として把握されず、規制もされてこなかった(下記引用資料の文科省解釈を参照)。

地方公務員法上の「勤務時間」は、基本的には労働基準法上の「労働時間」と同義であると考えられますが、厚生労働省が作成した「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」によれば、労働基準法における「労働時間」とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間とされています。 このことから、教師に関しては、校務であったとしても、使用者からの指示に基づかず、所定の勤務時間外にいわゆる「超勤4項目」に該当するもの以外の業務を教師の自発的な判断により行った時間は、労働基準法上の「労働時間」には含まれないものと考えられます。

(文科省作成・「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドラインの運用に係るQ&A」問2より引用)

実際の学校職場では、明示「黙示」の指示により膨大な業務が課され(自分が対応しないと子どもの学びに対する悪影響が出ること、他の教員が穴埋めすることになるという申し訳なさという2つのジレンマ)、さらには対応しないと「自分ばかりを優先し教員失格」であるかのような強烈な圧力に晒されて、労働時間を意識せず「定額働かせ放題」を強いられる実態がある。それを法的に許容しているのが、公立学校教員の「職務と勤務態様の特殊性」(給特法1条)を強調し、労基法の労働時間規制が適用されないという「特例」を定める給特法なのだ。

給特法により、「自発的」な業務への取組みとされるという欺瞞的な対応が常態化することで、学校職場の労働時間管理の意識を鈍麻させ、持ち帰り残業による「サービス残業」にいわばお墨付きを与えるような状況を生み出しており、自宅に持ち帰れば「労働」時間ではなくなるかのような職場風土が蔓延する事態となっている(注2)。

調整額増額はむしろ時短に悪影響

素案は、教職調整額を現行の月給4%から「少なくとも10%以上」引き上げるようにとするもので、一定の評価をする意見もあるだろうが、これは労働時間削減をゴールに考えれば悪影響だろう。

たしかに、調整額が増えたら、給与が増えることで教員の不満が一定程度解消する効果はあり得る。

しかし、そもそも問題となっているのは、教員の低い待遇への不満ではなく長時間労働であるはずだ。教員の給与アップが目的の検討であればともかく、長時間労働の削減というゴールとの関係で考えれば、調整額増額は悪影響しか無いだろう。

まず、教職調整額が増額された分、これまで少しずつ取り組まれた時短の取り組み・時短に向けた職場内外の風土が一気に縮小するだろう。教員を取り巻く環境で、「給料をアップしたのだから文句言わずに働くべきだ」という意識が芽生え、変わりつつある予兆も根こそぎ奪われてしまうだろう。

しかも、社会の変化にしたがって、教育現場には常に新しい職務が増えていくものだ。他方で、残業を減らす労基法という武器(労基法の残業上限規制&残業代の仕組み、か、厳格な時間把握)を、給特法により公立教員は奪われたままである。これまで以上に、ビルド&ビルドの業務が積み上がる傾向が維持されるだろう。

調整額は残業代に代わるもの?

労基法が定める残業代の制度(労基法37条)の趣旨は残業時間の抑制にあるが、調整額増は、その趣旨を代替しないという視点も重要だ。

労働基準法37条が時間外労働等について割増賃金を支払うべきことを使用者に義務付けているのは,使用者に割増賃金を支払わせることによって,時間外労働等を抑制し,もって労働時間に関する同法の規定を遵守させるとともに,労働者への補償を行おうとする趣旨によるものであると解される(略)。

医療法人康心会事件(最2小判平成29年7月7日)

労基法37条は、要するに、使用者に割増賃金を支払わせることで、使用者に対してコスト意識を与え、時短に取り組ませる仕組みだ。

しかし、定額で支払う教職調整額が引き上げられても、使用者が長時間労働削減に向けて努力しようとする意欲はわかないので時短に対して効果は何も生じない。むしろ「より多くの給与が支払われているのだから、長時間労働も許される」と、現状の長時間労働を追認する意識に結びつくと考えるのが自然なのだ。

「高度専門職」だから仕方が無い?

素案は、公立学校教員が「専門的な知識や知能等が求められる高度専門職である」ことを強調し、教師の業務が「自主的で自律的な判断に基づく業務」と「指揮命令に基づく業務が日常的に渾然一体となって行われている」ことなどから、教員について「勤務時間管理を行うことが適当ではない」と結論づけている(素案47頁)。

しかし、労働法の実務では、そんな雑な議論はあってはならないことだ。

たとえば、先の医療法人康心会事件(最2小判平成29年7月7日)の当事者は、典型的な高度専門職である「医師」だ(年収は1700万)。医師は、個別の業務について、管理職の指示を受けているわけではないのは常識だが、最高裁は、高度専門職だからという理由で労働時間把握義務を否定せず、労働時間に対応した残業代支払いを命じている。

本件は,医療法人である被上告人に雇用されていた医師である上告人が,被上告人に対し・・・略・・・時間外労働及び深夜労働に対する割増賃金並びにこれに係る付加金の支払等を求める事案である。

~略~

上告人と被上告人との間においては,本件時間外規程に基づき支払われるもの以外の時間外労働等に対する割増賃金を年俸1700万円に含める旨の本件合意がされていたものの~略~したがって,被上告人の上告人に対する年俸の支払により,上告人の時間外労働及び深夜労働に対する割増賃金が支払われたということはできない。

医療法人康心会事件(最2小判平成29年7月7日)

給特法の解釈で「自主的な作業であることから労働時間性を否定することはナンセンス」であり、「どんな仕事でも、労働者サイドの自主性や工夫を内在しているからであり、とりわけ教師のような専門職については自主性に欠ける仕事は全く想定し得ない。」とし「給特法上前述のような解釈しかできないならば、同法の全面改定が不可欠」との労働法学者からの指摘もあるが(道幸哲也「給特法上の労働時間規制-労基法モデルとの関連」季刊教育法205号54頁・2020年・63頁)、当然の指摘だろう。

しかし、給特法の存在により、そのような解釈がまかり通ってしまっているのであり、そこが解消されないのだから、やはり給特法は抜本的な改廃が不可欠だろう。

「休憩」も確保できぬ労基法違反の放置

給特法下の労働時間管理の甘い運用によって、本来であれば遵守されるべき労基法の規制も守られていない実態がある。その典型が取得できない休憩だ。

給特法下で労働時間に関する意識のない職場風土により、教員が勤務中に休憩時間が確保されないという労基法違反(公立学校教員にも休憩に関する労基法34条が適用され、それに沿った条例も各自治体で制定されている)も常態化しており、十分なトイレ休憩時間を確保できない状態が放置されている(8時間勤務なら60分以上の休憩が必要)。

にもかかわらず、素案では、休憩時間も確保されない勤務実態=労基法違反の問題の重大さが欠如しているのか、休憩時間が確保されない全国的に蔓延する労基法違法の状態についてさえ、以下の言及にとどまる。

「労働基準法(昭和22年法律第49号)に基づき、教師が正規の勤務時間の途中に定められた休憩時間を適切に確保できるようにすることが必要である。服務監督教育委員会は、教師が適正な時間に休憩時間を確保できるよう、授業を担当していない時間に休憩時間を割り振ったり、担任外の教師も含めて給食指導を輪番制にしたり、教員業務支援員を活用したりするなどの取組が必要である。

(素案・28頁箇所から引用)

文科省は、こんな空虚な言及(「授業を担当していない時間に休憩時間を割り振ったり、担任外の教師も含めて給食指導を輪番制にしたり」)で、労基法違反である休憩時間の確保できぬ実態が解消できると本気で考えているのか、理解に苦しむ。そもそも、教員不足の現状で、こんな対応すら現場で実現不可能なことは、文科省も理解しているはずなのだ。

給特法の核心部分に手をつけないと結論を先取りしてしまうので、現状発生している労基法違反に対しても、「見なかったふり」をするかのような検討しかなされていないのであろう。

さいごに

報道によれば、今後、文科省はこの方針にそった法案を来年(令和7年)の通常国会に教員給与特別措置法(給特法)の改正案を提出するという。

しかし、文科省(内閣)は法案を提出することができても、法案を成立させるのは国会だ。本当にこの素案に示されるような対策で、深刻な教員の労働時間が削減できるのか、国会では、この「素案」にとらわれず、全国民の代表である国会議員によって、当事者等の意見も踏まえた慎重且つ実証的、そして労働法的な専門性のある検討を求めたい(注3)。

既に教職員団体等では、「給特法」の廃止や抜本的な見直しを求める署名が複数おこなわれており、その一つ・日本教職員組合では、2023年12月から3か月でおよそ69万8000人分集まったという。こういった署名によせられた当事者や当事者を思う保護者・地域住民の声は、軽視してよいものではないのだ。

(注1)給特法下の実状については、「給特法の基本構造・・・給与条例上の時間外勤務手当等を不支給とし(条文略)、あるいは、労働基準法37条の時間外割増賃金等に関する規定を適用除外としていること(条文略)については、もはや正当化が困難・・・は、少なくとも、給特法による労基法37条の適用除外が憲法27条2項に違反する状態に至っていることを意味する。」との指摘もなされている(早津裕貴・連合総研『日本における教職員の働き方・労働時間の実態に関する調査研究報告書』、2023年9月・181頁~)・

(注2)教員の勤務形態の特殊性として、昔から「持ち帰り残業」の存在は広く指摘されており、教員においても「テレワーク」と言わずとも、勤務実態に持ち帰りが広がっている。

しかし、「素案」は教員が多数行っている持ち帰り残業を業務とみなしていないからだろうが、「テレワーク」が現状は行われていないかのような前提で的外れな検討をしている(「テレワークも、柔軟な働き方を実現するための方策の一つである。・・・例えば、授業計画の作成、オンライン会議や研修など、テレワークによっても可能な業務もあり、また、長期休業期間など授業が行われない期間においてテレワークを活用することなども考えられる。」30頁箇所)。

必要なのは、現状の「在校等時間」把握というテレワークが除外される無意味な労働時間把握を止めて、給特法を廃止して、厳格な労働時間把握をすることだ。

(注3)素案を作成した中教審の部会委員自体には、現役の教員からも、教員を含む労働者により組織される労働組合からも、1名も選出されていない点は大問題だ。この問題点については、日本労働弁護団の意見書(第5・5)が詳しい。

(注4)給特法の改廃を検討する際、給特法成立の経緯が、時間外勤務手当の支給を免れさせる目論みで成立したということを押さえることは重要だろう。詳しくは、上記日本労働弁護団意見書(第3・2)を参照されたい。

*2024/04/23 0:03 数カ所の字句修正を行った。