給特法の廃止が必要です!~日本労働弁護団意見書の解説~

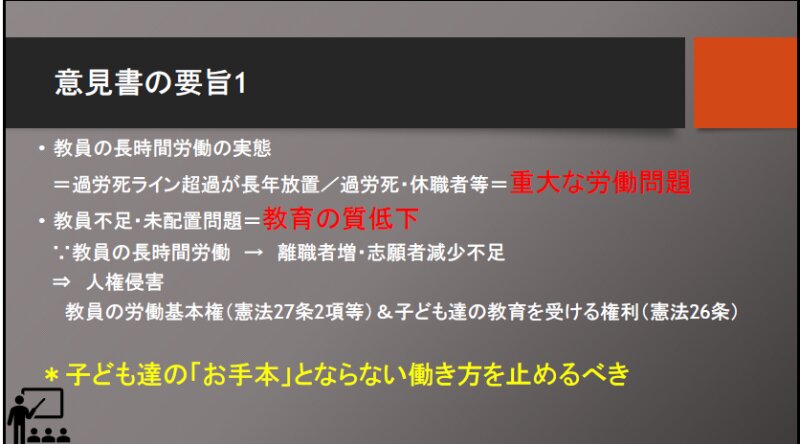

公立学校教員の長時間労働が大きな社会問題になって久しいのに、実効的な対策がなされず放置されています。

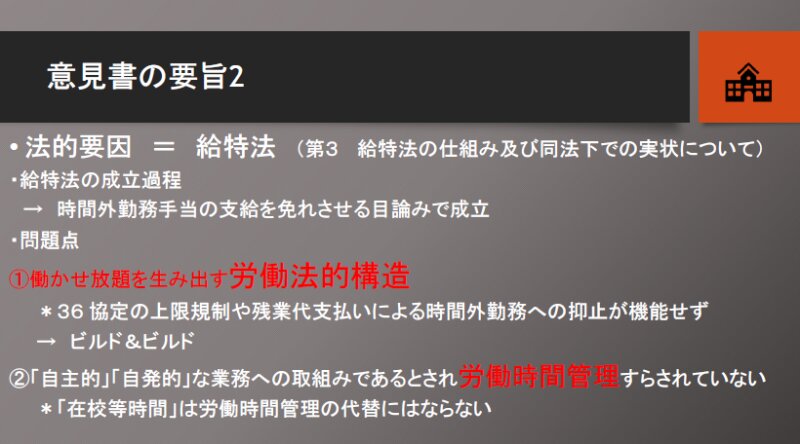

このような状況を生み出す労働法的な要因は、紛れもなく、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(「給特法」)です。

現在、文部科学省の諮問機関である中教審の特別部会で、教員の給与制度や働き方改革について検討が進められ、2024年春をめどに方向性を示すとされています。

そのような状況を踏まえ、2023年8月18日、私も所属する日本労働弁護団(会員約1700名)が、労働者側で労働問題に取り組む専門家の立場から、公立学校教員の長時間労働を生み出す法的な要因となっている給特法の廃止等を求める意見書を発表しました。

この意見書について実施した記者会見の様子は、朝日新聞・教育新聞・TBS・テレビ朝日等でも取り上げていただきました。なお、記者会見の様子はYouTubeでも配信しています。

この日本労働弁護団の意見書は2万7000字を超える長文ですので、この記事では意見書の概要等をご紹介したいと思います。

教員の長時間労働が引き起こす問題

文科省が実施した令和4年度の勤務実態調査では、1週間あたりの「在校等時間」が週60時間を超える教諭の割合は小学校で14.2%・中学校で36.6%と依然として高く、他方で持ち帰り残業については増加が認められ、教員の長時間労働の問題が解消されない実態が明らかになっています。

令和3年度の教育職員の精神疾患による病気休職者数は5897人で過去最多とされ、その要因の多くは長時間労働が関係していると推測されます。

こういった状況により、多くの自治体が公立学校教員の適正人数の教員を確保できない「未配置」の状況に陥り、担任まで配置できないまま新学期を迎える等の深刻な教員不足の問題まで生じています。

教員は、子ども達にとって働く姿をみる最も身近な「労働者」で、教員の働き方や教員の労使関係は、本来であれば子ども達の良い「お手本」となるものでなければならないのにほど遠いのが実情です。自らの健康や生活時間を犠牲に「子どものため」であればいかなる犠牲も厭わず「やり甲斐の搾取」にあい尽くす教員達を美談のように扱う状況が止まらず、子ども達に労働環境におけるジェンダーバイアスを植え付ける可能性もあります(注1)。

現状は、公教育が維持できるか否かのまさに瀬戸際と言えるでしょう。

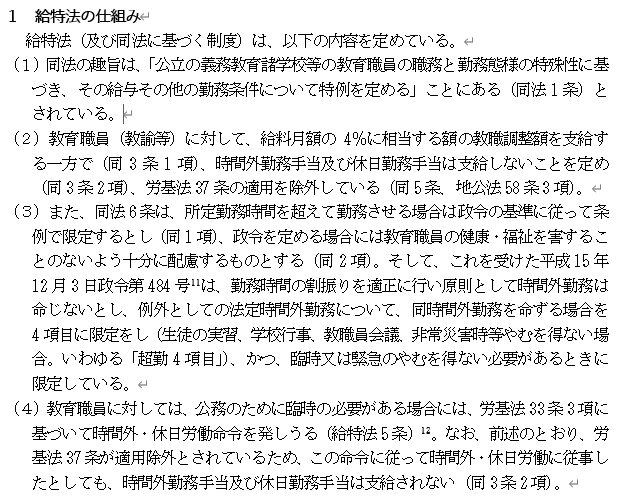

給特法の仕組み

給特法下では、勤務時間外における「超勤4項目」以外の業務への従事に歯止めがかからず、どれだけ時間外勤務に従事しても、教職調整額以外には一切時間外勤務手当等は支払われません。

これにより、労基法が定める36協定や残業代支払いによる時間外勤務への抑止が機能せず、いわゆる「定額働かせ放題」とされる状況が生まれています。

給特法の仕組みの詳細は、以下の通りです(日本労働弁護団の意見書より抜粋)。

給特法の成り立ち

給特法の改廃を検討する際、現実の給特法の成立過程を正確に踏まえることが重要です(注2)。

給特法は、教員の自主性や専門性を尊重するためでも、教員の労働時間を削減するためでもなく、当初から残業代不払いを合法化するために成立したものです。

給特法成立当時、公立学校教員の時間外勤務手当の支払いを命じる自治体側敗訴の地裁・高裁判決が続出し、最高裁での自治体側の敗訴判決が予想された状況でした。そのため、当初から、時間外勤務手当の支給を免れさせる目論みで成立したのが給特法です。

1963年に人事院は、教員の超過勤務については労働基準法に従って残業時間に応じて超過勤務手当を支払うべきであるとの見解を示し、1967年には文部省(当時)が残業時間に応じた超過勤務手当を支給する方向で検討していました。しかし、自民党文教部会が「教師は一般労働者と違うから超勤を支給することに問題がある」とこれに反対をし、「教員の労基法適用除外の方向で解決」という方針が出され、給特法の教職調整額による一律の手当支給と引き換えに労基法を適用除外にする枠組みが設定されてしまったのです。

そのため、日教組は給特法成立時に、「このような無定量勤務の強制が現実のものとなれば、教師の生活と健康はますます害され、その人権はジュウリン【=蹂躙】され、さらには教育活動を低下させ、学校教育そのものに深刻な結果をもたらすことは必定である」と批判する声明も出していますが、まさにこれが現実化したのが現状です。

給特法廃止意見に対して、教員の自主性・専門性が損なわれるという危惧を指摘する声もありますが、そもそも給特法が教員の自主性や専門性を確保するために作られていないことは、踏まえるべきでしょう。

給特法の問題点

給特法では、「超勤4項目」(生徒の実習、学校行事、教職員会議、非常災害時等やむを得ない場合)以外の業務は時間外勤務を命じることができないという建前になっています。それが悪用され、勤務時間外に業務に従事し実態は労働時間に該当するような場合でも、「自主的」「自発的」な業務への取り組みであるとして労働時間と扱われず、適切な労働時間管理はなされていません。

この点が、給特法が生み出す最大の問題点といえます。

給特法見直しの議論

2023年5月16日、自民党の政務調査会は、給特法の上記枠組みは基本的に維持しつつ、「時間外勤務手当化」については「取るべき選択肢とは言えない」として調整額を「少なくとも10%以上に増額する」との方針を示しました。

しかし、教職調整額の増額では、36協定の締結による時間外労働の上限規制や、時間外手当等の支給による労働時間の抑制が機能せず、給特法が長時間労働を生み出す構造は何ら解決しません。むしろ教職調整額が増額された分、教員がこれまで以上に業務を負担すべきとの職場風土を生み出しかねないでしょうし、職場・社会に芽生えつつある教員の業務削減にむけた意欲をも削ぐことになりかねません。

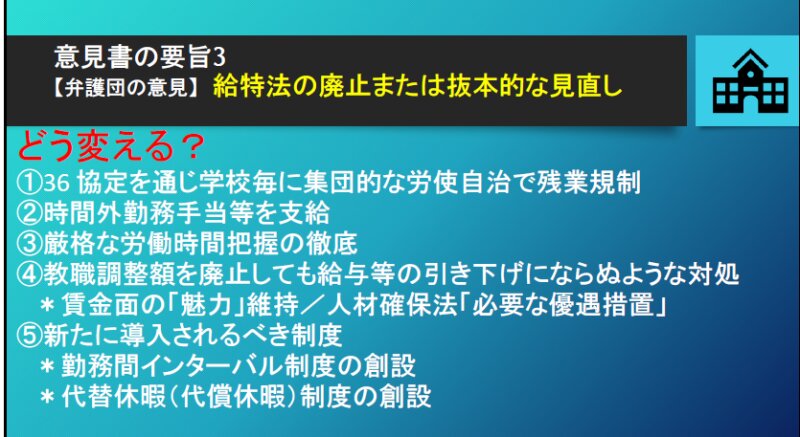

給特法は廃止または抜本的改正が必要

現在の給特法を維持したままでは、長時間労働を抑制するための制度的基盤が整いません。給特法を廃止するか、少なくとも以下に述べる点を抜本的に改正することが必要です。

①36協定を通じて時間外労働等が事業場(学校)ごとに集団的な労使自治で規制されるべきこと

労基法32条は、1日8時間・1週40時間を超えて労働させてはならないとし、時間外労働は原則として違法とし、これに違反した使用者には刑事罰が科されるのが原則ですが、同法36条は使用者と過半数代表(過半数組合又は過半数代表者)との36協定の締結によって使用者は刑事罰を免れることができること(免罰効)を定めています。

また、「働き方改革関連法」により、36協定を締結した場合の時間外・休日労働に対して上限が設けられ、違反した場合の罰則が設けられました(労基法36条、原則・月45時間・年360時間)。

そのため、一般の職場では、これに基づき事業場(公立学校でいえば学校)ごとに使用者は過半数代表との間で36協定を締結しなければ時間外労働を命じることはできず、36協定中は、1日・1か月・1年間の時間外労働の上限時間等や、時間外労働等をさせる具体的事由を設定しなければなりません。

本来、36協定の締結・運用を行う中で、集団的な労使自治によって、時間外労働等をいわば民主的にコントロールすることが想定されているのですが、給特法によりこの規制が排除されているのです。

教員についても、36協定の締結・運用を通じ、どういった事由においてどの程度の時間外労働等が必要かを労使間で議論し、時間外労働等を集団的な労使自治により規制することが不可欠です。

②時間外勤務手当等を支給すべきこと

教員にも時間外勤務手当等が支給されるように改正すべきです。

労基法37条が時間外労働等について割増賃金を支払うべきことを使用者に義務付けている趣旨の中に、使用者に割増賃金を支払わせることによって、時間外労働等を抑制し、もって労働時間に関する同法の規定を遵守させることが含まれることは、これまでの最高裁判例でも繰り返し確認されています。

現状の給特法下の公立学校教員は「定額働かせ放題」となっているため、労基法37条を適用して時間外労働等の抑制効果を機能させることが、国・教育委員会・学校等に対して業務の明確化や業務削減などへより真剣に取り組ませるための不可欠な制度的基盤といえます。

③厳格な労働時間把握が徹底されるべきこと

労働時間の厳格な把握の徹底は、全ての労働時間規制を実効化するための前提です。これを欠く状態では、どのような労働時間規制も脱法され規制が機能しなくなり、時短にむけた現場の取り組みの必要性すらも認識されません。

この点、給特法下では、時間外勤務を命じることができるのを「超勤4項目」に従事する場合で臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限られる旨を定めていることもあり、これまで、時間外勤務への従事が強制されたもので実態が明らかに労働時間に該当するような場合も「自主的」「自発的」な業務への取り組みであると誤魔化され、労働時間として把握・規制されてきませんでした。

このように、実態は労働時間に該当する業務従事が、給特法により「自主的」「自発的」な業務への取組みとされるという欺瞞的な対応が常態化することで、たとえば自宅に持ち帰れば「労働」時間ではなくなるかのような職場風土が蔓延する事態となっています。

また、労働時間に関する法令遵守の意識が失われた職場風土により、教員が勤務中に休憩時間が確保されないという労基法違反(公立学校教員にも、休憩に関する労基法34条が適用されます)も常態化し、十分なトイレ休憩時間すら確保できず「膀胱炎が職業病」と語られるような状態が放置され続けています。

④教職調整額を廃止しても給与等の引き下げにならぬような対処をすべきこと

給特法の改廃を通じて教職調整額を廃止させた場合も、給与等の引き下げにならぬような措置をすべきです。給与等の引き下げとなれば、教員になる魅力を失わせることは必定であり、既に全国で生じている教員の人手不足をも加速させて、人手不足が原因で労働時間削減策がとれないという悪循環を生むことになるでしょう。

したがって、現在支給されている教職調整額を廃止しても、給与月額の引き上げや、人材確保法の趣旨を実現するための人事院による第2次改善勧告により創設された義務教育等教員特別手当の引き上げなどにより教職調整額廃止による給与減額が生じないような対応が同時になされるべきです。

そもそも公立学校教員について、人材確保法が「義務教育諸学校の教育職員の給与については、一般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇措置が講じられなければならない。」と定める(3条)のに、1990年以降の給与制度改革の影響により、一般行政職員との給与比較における優遇は解消されてきました。教職調整額と一般行政職の時間外手当額を比較すると、2018年の調査では教職調整額は一般行政職の時間外手当額の43.9%の水準に過ぎないと指摘されています。

むしろ、教員のなり手不足の現状を踏まえれば、人材確保法の趣旨にしたがい、現在支給されている教職調整額と同額程度以上に、本給等の給与月額の増額や義務教育等教員特別手当等の引き上げがなされるべきです。

⑤その他の新たに導入されるべき労働法規制について

ア 勤務間インターバル制度の創設

公立学校教員について、使用者に、勤務終了から次の勤務開始までに一定時間の休息時間を確保することを義務づける、勤務間インターバル制度を創設すべきです。

これは、教員に睡眠時間と生活時間を確保させることで、過労死等の健康被害を防止するだけでなく、生活時間の確保によって教員として持続可能な働き方に近づけ、有為な人材を確保するのにも資するものです。

イ 代替休暇(代償休暇)制度の創設

労基法の定める代替休暇(労基法37条3項)を参考に、時間外勤務に対して、公立学校教員の実情に応じた代替休暇(代償休暇)制度を創設すべきです。

これは、時間外労働に対して割増賃金支払で報いるのではなく、総労働時間数を削減する方向につながるよう、残業をお金ではなく時間で返すという発想に基づく制度です。

公立学校教員は、政令第484号で校長等が教員の正規の勤務時間の割振りを適正に行うことを念頭においていることや、夏季・冬季など長期の学校休校期間があること等から、代替休暇を導入しやすい職場環境があるといえます。

給特法廃止等への反対意見等について

給特法の廃止又は抜本的な改正案に対して、既に様々な反対意見や懸念が示されていますが、以下のような指摘ができます。

a 教育の成果は労働時間の長さのみに基づくものではないとの指摘

教育の成果は必ずしも労働時間の長さのみに基づくものではないとの指摘があります。

しかし、給特法を改廃して教員にも時間外勤務手当等が支給されるようにすることの主眼は、労働時間抑制のための制度的基盤を整えることです。現状の長時間労働を前提としてその「成果」と評価して時間外勤務手当等を支給することを意図するのは、労基法の想定する制度ではありません。

割増賃金の支払いを義務付けることによって、適切な業務差配・効率的な業務遂行等を進め、労働時間を削減するという、労基法の趣旨を踏まえるべきです。

b 36協定締結による負担への懸念

36協定を締結することや、個々の教員の時間外勤務の承認/不承認を判断する必要が生じ、管理職の負担が増加するとの指摘があります。

しかし、こうした負担は民間企業や私立学校・国立大学付属学校の管理職も負担しているので、公立学校の教員についてのみ過度に強調されるべきではありません。

なお、給特法が適用される教員以外の公立学校で働く職員(事務職員、学校栄養職員、現業職員等)は、現在も時間外労働等を命じるためには36協定の締結が必要であり、現に9割近い学校において36協定は締結されています。

こうした実績からも、公立学校における教員についての36協定の締結・運用が特別視されるべきではありません。

c 教員の業務の特殊性への懸念

教員の職務の特質上、一般労働者と同じような実労働時間を基準とした厳密な労働管理にはなじまず、教員の業務は勤務時間の内外に切り分けることができない、との懸念も示されています。

しかし、同じく教員なのに現在も給特法が適用されない私立学校教員は厳格な労働時間の把握が求められることと、法理論的に整合的な説明がつきません。

教員の業務の特殊性として自主性・創意性が求められることが、勤務時間の把握が困難である理由として説明されます。しかし、教員以外にも、労働者の自主性や創意性が求められる仕事は多数存在し、それは差異を設ける理由たり得ないのです。

たとえば、専門業務型裁量労働制(労基法38条の3)は、大学教員・研究職・弁護士など業務遂行について自主性・創意性が要求される業務に対象を限定し、「業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なもの」である専門業務型裁量労働制も、実労働時間ではなく「みなし」時間をもとに労基法上の労働時間規制に服することとなりますが、「労安衛法上の健康管理義務・・・の一環として、本制度の適用者についても実労働時間の把握・管理を行わなければならない」とされまています。

また、高度プロフェッショナル制度(労基法41条の2)適用の労働者も、働く時間帯の選択や時間配分について広範な裁量が労働者に認められている業務でなければ適用されないとされていますが、健康管理時間(当該対象労働者が事業場内にいた時間と事業場外において労働した時間との合計の時間)の把握が法令上義務付けられています(同法1項3号)。

このように他の労働法規と比較すると、教員の業務についてのみ、自主性・創造性などを理由に、勤務時間の切り分けができないということは考えがたいのです。

教員以外の多くの労働者については、長時間労働是正において労働時間把握が最重要課題であると認識され、労働時間把握の問題に直面しこれを克服すべく取り組んでいるのであって(コロナ禍で広がったテレワークでの労働時間把握の努力が典型)、給特法の影響で厳格な労働時間管理すらなされない職場風土にこそ問題があるのです。

d 教員の職務の専門性・創造性との関係

給特法の改廃により、教員の職務の専門性や創造性が否定されるのではないか、との危惧が指摘されます。

しかし、教員の職務の専門性や創造性は、給特法によって与えられている訳ではありませんし、そもそも給特法が時間外手当の支給を免れる目的で制定された立法過程を直視すべきでしょう。

給特法が教員の職務の専門性や創造性を担保しているというのは、現実から乖離した意見であり、むしろ、給特法により自主的な活動であるという欺瞞で無定量な時間外勤務を事実上強制され、長時間労働が放置されることこそ、教員から専門性・創造性ある教育活動を担う機会を奪ってきたという実情を直視すべきです。

e 超勤4項目以外の事由での時間外労働を拒否する権利を失わせるという批判

給特法の廃止等により、「超勤4項目」に関する定めが無くなると、超勤4項目以外の事由に基づく時間外労働命令を拒否できなくなるという批判があります。

しかし、現在の教員の勤務実態として、給特法を用いて「超勤4項目」以外の時間外勤務を拒否して、集団的に職場単位全体の労働時間全体の削減に成功しているとは言い難いでしょう。

一部の教員ないし職場(学校)がかかる方法で業務を拒否し労働時間を削減できても、当該自治体の教員全体・職場(学校)全体の業務削減や人員増といった全体の労働時間削減に結びつける組織的・集団的な取り組みに繋がる訳ではありません。

むしろ、業務を拒否した教員の業務分も「子ども達のため」と誰かが負担することになり、その「しわ寄せ」として他の教員(特に立場の弱い、いわゆる非正規教員や若手の教員など)に負担が重くのしかかりがちです。特定の教員が業務を拒否できても、その負担を他の教員が被ることになれば地域や職場全体の業務削減に繋がらず、職場の教員間に分断と亀裂を招き労働者の団結を阻害し、集団的に長時間労働の問題に取り組む力を削ぐ要因にもなりかねないのです。

このような給特法の活用に期待するより、給特法を廃止等することで地方自治体や事業場(学校)全体として、36協定の締結を通じた集団的な労使自治による労働時間の規制に服させることを期待する方が教員全体の労働時間削減に繋がるものといえるでしょう。

f 教員不足解消や教員の定数増を優先して予算を確保すべきという指摘

深刻な教員不足の要因の一つは、給特法下で「働かせ放題」となり、長時間労働が蔓延する現状が教員志願者の認識に広がっていることにあることを直視すべきでしょう。この現状で給特法を維持して教員定数を増やしても、教員のなり手は増えず、教員不足は解消しないでしょう。

また、これまで新たな業務を次々と教員に押しつけてきた学校を取り巻く職場環境を変えるには、給特法によって教員の「働かせ放題」を許している法的枠組みを是正しなければなりません。一般の職場では常識である、業務を増やすなら人員確保か他の業務削減を同時に検討するという思考を職場に浸透させなければ、いつまでたっても長時間労働は削減できません。

他方、給特法の廃止等となれば、教員を取り巻く労働条件決定のシステムは大きく変化し可視化され、潜在的な教員志願者にも教員の勤務実態が今後は大きく改善されるであろうという大きなインパクトを与え、志願者増に有効な対策となります。

給特法の改廃だけで長時間労働は是正されないこと

給特法の廃止等は、あくまで労働時間削減のための労働法的な観点から制度的基盤を整えるためのものに過ぎず、給特法を廃止しても、これにより直ちに長時間労働が削減される訳ではありません。

給特法が廃止されて適用される労基法の規制は、既に一般の民間企業等でも適用されてきましたが、長時間労働の課題は何も公立学校教員だけの課題ではなく、日本社会全体の様々な職場における根深い課題です。

どんな労働時間規制が制定されようと、法規制だけで実効性を生む規制などはあり得ません。どんな規制でも、それに実を持たせるには各職場の労使の絶え間ない努力が必要で、法改正だけで全てが解決するものでもないのは当然のことです。

公立学校教員も、具体的な労働時間の削減は、労働法的な観点から長時間労働削減の制度的基盤を確立させたことを前提に、この規制を遵守するため、各事業場(学校)の現場の労使関係、とりわけ「労働者」の自覚的な取り組みにより現在の根深い職場風土を変えていくことが必要です。

当事者である教員や教職員労働組合の意見を尊重すべきこと

今後、給特法の改正等については中教審において議論がなされますが、現在議論が行われている「質の高い教師の確保特別部会」の委員にも、現場を知り当事者的な立場にある教員の代表が議論に加われないまま議論がなされています。

しかし、日本も受容している、ILO・ユネスコの「教員の地位に関する勧告」(1966年10月)は、「教員団体は、教育の発展に大いに貢献することができ、したがって、教育政策の策定に参加させられるべき一つの力として認められるものとする。」との指導原則をはじめ、教育ないし教員の雇用に関する政策について教員団体との協力の上で定められるべきことが規定されています。

教員の長時間労働の問題が取り上げられるようになっても、実効的な対策がなされずにいるのは、これまで現場の教員の声を無視してきたために、的外れな対応に終始していることが大きな要因であると指摘せざるを得ないでしょう。

以上

注1 中学校教員について、女性教員は育児が部活動への参加に影響を与える一方男性教員に育児による影響は見られないこと、女性教員は結婚の有無・年齢・共働きかどうかが部活動へのネガティブな影響を与えているが、男性教員は結婚の有無・年齢・共働きかどうかが顧問を継続するかどうかに影響を与えていない等の分析は、上地香杜「教員のジェンダー・家族構成は部活動にどのような影響を与えるのか」内田良編『部活動の社会学―学校の文化・教師の働き方』(岩波書店、2021年)でなされています。また、教師の長時間労働に着目した生活時間の貧困については油布佐和子「教職員の生活時間の貧困とジェンダーバイアスをどう克服するか」連合総研『とりもどせ!教職員の「生活時間」-日本における教職員の働き方・労働時間の実態に関する研究委員会報告書-』(連合総研、2016年)で指摘されています。

注2 給特法の制定過程については、『改正労基法・改正給特法対応 Q&A 新教職員の勤務時間』(日本教職員組合編、2021年)36頁以下、広田照幸「なぜ、このような働き方になってしまったのか-給特法の起源と改革の迷走」『迷走する教員の働き方改革-変形労働時間制を考える』(岩波ブックレット、2020年)、青野覚「調査実態の法的評価と給特法の解釈論的検討」『とりもどせ!教職員の「生活時間」-日本における教職員の働き方・労働時間の実態に関する研究委員会報告書-』(連合総研、2016年)、藤川伸治「労働組合の立場から見た教員の働き方改革」季刊労働法266号70頁(2019年)、望月浩一郎「教員の命と健康を守るための課題-労働時間規制で守られていない公立学校教員」季刊教育法205号64頁(2020年)などが詳しいです。