ジェノサイドから25年、ルワンダを振り返る(後編)

2019年4月7日、アフリカ中部の国ルワンダ共和国で「ジェノサイド追悼25周年式典」が行われ、同国のカガメ大統領はスピーチで自国民と世界にこう語りかけました。

「1994年、希望はなく暗闇だけでした。今日ここから光が広がっています。何が起きたのか? ルワンダは再び家族になったのです。

25年後の今、我々はここにいます。我々は全員傷つき悲嘆に暮れました。しかし打ち負かされることはありませんでした」。

80万~100万人が犠牲になったジェノサイド(民族抹殺)から四半世紀。

私にとっては、人間の業と可能性、ジャーナリストとしてどう生きていくか、そして自分自身、そのすべてと向き合う場をルワンダが与え続けてくれた時間でした。

写真の中の少女ハワとTOFU屋の娘コロンベ

1995年12月~1996年1月に初めてルワンダを訪れた際、一人のルワンダ人少女と出会いました。彼女の名前はハワ。ジェノサイドで両親を失った戦災孤児でした。

重度の栄養失調に陥っていた彼女は、日本のNGOがサポートする首都キガリの診療所に運び込まれました。その愛らしい姿を撮影させてもらった別れ際、介助していた看護師を通して「いま撮った写真が欲しい」と伝えてきた彼女に、私は「来年また来るから、その時渡すね」とその場限りの返答をしました。

その数日後、前年のジェノサイドで大量殺戮が行われたニャルブエ教会を取材しました。教会内を埋め尽くす殺された人々の惨たらしい亡骸。その光景を嬉々としてカメラに収める自分。初めて知った自らの狂気を私は受け入れきれず、自己喪失に陥りました。

誰かに救われたいと願った私は、ハワと交わした約束を思い出しました。彼女が笑顔で「ありがとう」と言ってくれさえすれば、ニャルブエ教会で撮った写真も、狂気を内に抱える自分も、すべて赦されると思いたかったのです。そして、再び帰ってくると誓い、ルワンダを離れました。

――帰国後、私は撮影したフィルムを現像し、ハワの写真をプリントしました。そして再びルワンダに戻る費用を貯めるため、アルバイトにうちこみました。

ところが、いつもの生活に戻ると次第にハワの記憶が薄れていきました。ふとした時に、微かな罪悪感とともに「ルワンダに戻らなければ……」と思い出すことはありました。しかし慣れ親しんだ日本の生活では、ルワンダで「見たことも、聞いたことも、考えたことも」、全て忘れたふりをしてそれなりに楽しい日々を過ごせたのです。

1996年4月、ルワンダ滞在中に居候させてもらっていたNGOの日本人看護師Mさんから、日本に帰国したと連絡が届きました。散々居候中にお世話になったため、少しでも恩返しをしなければと思い食事にお誘いししました。

不思議なものでワイルドな日々だったルワンダでの姿しかお互いに知らないため、コンクリートに囲まれた町中で小綺麗な服を着て顔を合

わせると、妙な違和感がありました。

しかし短い時間とはいえ同じ釜の飯を食べた間柄。すぐに3ヶ月前に戻り、様々な思い出話に花が咲きました。毎日目を凝らしてお米に混ざった小石を取り除いたこと、100人以上の子どもが笑顔になったクリスマスプレゼント贈呈式、スタッフたちの近況、話題は尽きません。

そして、記憶から薄れつつあったハワの表情と黄色いセーターも、くっきりと頭に浮かんできました。

「そういえば、ボロボロの黄色いセーターを着ていた栄養失調の少女は、その後どうしています?」

――今日Mさんと会ったのは、ルワンダからの帰ってこいというメッセージなんだろうな。やはり忘れたふりは無理だ。ハワに会いに行こう。

そう決心し、Mさんに尋ねました。

しかし、すでにハワはこの世にはいませんでした。

私が帰国した直後、マラリアに感染し亡くなったというのです。

本来マラリアは、早期に適切な治療さえすれば、死に至ることはまずありません。医師や看護師が、常に側にいる入院中であればなおさらです。写真を撮影させてもらった時、Mさんに加えルワンダ人看護師たちも、ハワのことをとても気にかけていました。何か異常があればすぐに対処できたはずです。

Mさんによると、やはりハワがマラリアに感染したことは、早い段階でルワンダ人看護師が気づいたそうです。直ちにMさんや医師ができる限りの治療を施しましたが、栄養失調による衰弱が激しく、マラリアに耐えられる体力が残っていなかったということでした。

さらにハワの死後、どこからかその死を聞きつけた彼女の親戚が現れ、いつの間にかその遺体を連れ帰ってしまったため埋葬先も分からないらしいのです。

ハワが死んだという事実を、私はニャルブエ教会での出来事と同じように、淡々と受け入れました。その頃のルワンダでは、貧しい人々がマラリアの薬を買えずに死ぬなんて、ありふれた話だったのです。

3ヶ月前に偶然出会い、わずか5分ほど写真を撮らせてもらった少女の死。もしその亡骸を目の当たりにしたのなら、もう少し違う感情がわいていたかも知れません。しかし実感を伴って受け止めるには、あまりにも重なり合った時間が短すぎました。

帰宅後、プリントしてあった数枚のハワの写真を久しぶりに見ました。どの写真も、あの日のハワが黄色いセーターを着てこちらを見ています。

突然光ったストロボに怯えるハワ。

立ち上がりポーズを取ってくれるハワ。

ふと、あの日ハワの目に、自分がどう映っていたのか気になりました。

笑顔を浮かべていたのか? 無表情だったのか? どんな顔をして向き合っていたのか思い出せません。

さらに、ハワの声も、匂いも、そしてどんな顔で笑うのかも知りませんでした。

私はハワを、小さな枠で囲まれた写真という平面の中でしか記憶していないのです。

ハワの死に深い悲しみを覚えられなかったことで、やっと覚悟ができました。

「ファインダーを通して見た世界を、二度と平面では終わらせない」。

それがハワとの出会いを通して得られた答えでした。

その後1996年、1997年と続けてルワンダを訪問したは良いものの、具体的にどうすれば平面で終わらせずにすむのかまったく分かりません。むしろジェノサイドが産んだ悲しみや苦しみを新たに知り、さらに深い迷いに落ちていくだけでした。

そんな時に出会ったのが、当時2歳だった戦災孤児の少女コロンベでした。

コロンベは、ハワとは違い両親と死別したわけではありません。

性的暴行を受け望まぬ妊娠をした女性が、宗教上の理由で堕胎できずに出産し、孤児院の前に遺棄した戦災孤児です。

彼女を助けた女性が、偶然、当時ルワンダ在住の日本人の間で話題になっていたTOFU屋のオーナーだったことから、取材を通して私は彼女に出会うことができました。そしてその出会いのおかげで、「ルワンダの復興をコロンベの成長を通して記録する」という答えを得られました。

今回の記事を作成するため、改めて一から写真と取材メモを見返していたところ、今さらながら気づきました。私はずっとコロンベにハワの姿を重ねて見ていたようです。

初めてコロンベに出会った時、ハワに対する罪滅ぼしができると考えたのかもしれません。

四半世紀が過ぎ、それなりに歳と経験を重ねた今も、ニャルブエ教会の撮影で知った内なる狂気はまだ心に住みついたままだと思います。でも少しだけ、昔よりうまく付き合えるようになってきた気がします。

そしてコロンベの写真は、なんとか20年分積み重ねてくることができました。

(参照)クリスマスに馳せる、アフリカ・ルワンダの豆腐屋とジェノサイドへの思い(2018年12月25日)

「私たちはルワンダ人」という言葉の重み

本記事では、あえてツチ・フツという言葉を使わずに進めてきました。

その理由は、ジェノサイドから25年を経たルワンダで、もうその言葉を聞くことはないからです。

1994年の紛争が終結した直後に、新政権は民族区分を廃止しました。しかし多くの犠牲者を出した相互不信は、簡単に拭い去れるものではありません。

個人的な感覚としては国旗が新しくなった2001年頃から、「もうルワンダには、ツチもフツもトゥワもいない。私たちはみんなルワンダ人だ」という言葉を聞くようになった気がします。

そしてその言葉は、大きな葛藤や悲しみ・苦しみを乗り越えた人々が発する、非常に重いものでした。

3度目のルワンダとなる1997年の取材目的は、コンゴ民主共和国(※)のゴマという町がどのように変化しているのか見ることでした。(※)クーデターにより1997年5月にザイールから変更になった。

ルワンダ難民を救援するため自衛隊が派遣されていた間(1994年9~12月)は、毎日のようにその様子が伝えられていたのに、自衛隊撤退後はぱったりと情報が途絶えていたからです。

取材における最大の問題は、セキュリティーの確保でした。自衛隊派遣中に日本のNGOを襲撃した「難民に紛れた民兵集団」は、その後も勢力を保ち続け、国境を隔て隣接するルワンダの町ギセニへの攻撃を頻繁に行っていました。

そのため私はある方に協力を求め、その方の友人であるJ氏とT氏を紹介してもらいました。

元ルワンダ愛国戦線(以下:RPF)の兵士だった大柄なJ氏は運転手兼コーディネーターとして、小柄なT氏はJ氏のサポート役として、三人チームでゴマへ向かうことになりました。

出発の前日、三人で夕食をとりながら打ち合わせをした帰り道、唐突にJ氏が「T氏はフツだ」と発言しました。

夕食だったので多少のお酒も入り、三人とも少し酔っ払っていましたが、前後不覚になるほど痛飲したわけではありません。なぜJ氏が、本人がいる前で最もセンシティブな話題を私に伝えたのか、意図が分からず返答に窮しました。

打ち合わせ中の二人は冗談を言い合っては笑い転げることが多かったものの、重要な話になると絶妙な距離感でお互いの意見を尊重し合っていました。あまりにもそれが自然な空気感だったので、勝手に二人は兄弟もしくは従兄弟だとすら思っていたのです。

でもその疑問はすぐに解けました。J氏が伝えたかったのは、T氏はフツではあるものの自分の大親友であり恩人であるということでした。

キガリで生まれ育ったJ氏は自分たちツチを迫害する当時の政権を倒すため、家族の元を離れ当時RPFがベースを置いていた隣国ウガンダに逃れ兵士になりました。しかしその思いを果たす前にジェノサイドが発生してしまいました。

終戦間際に彼の所属部隊がキガリに到着した時には、すでに自宅とその周辺は瓦礫と死体の山だったそうです。

打ちひしがれる彼の前に、その一角の死体を一人で埋葬している男が現れました。それがT氏だったのです。

「自分はフツだが、ツチの友人を匿っていたため自分の家族も殺されてしまった。ここには多くの友人がいた。だから家族の遺体だけでなく、この一帯の犠牲者たちも埋葬している」と語り、J氏の家族を埋葬した場所にも案内してくれたと言います。

――この二人となら、すべてうまくいきそうだ。

二人の関係にルワンダの未来を見た気がして嬉しくなり、翌日からのゴマ行きが楽しみになりました。

しかし、事はそんなにうまく進みません。

翌日、J氏の運転でコンゴ民主共和国(以下:DRC)との国境までは無事に到着したものの、携帯した書類が不十分だと言われ、DRCへの入国は拒否されてしまったのです。

落ち込む私に対しJ氏が、ルワンダ側の国境の町ギセニを取材すればよいじゃないかと提案してくれました。戦友の現役RPF兵士が大勢いるのでインタビューも可能だと言います。

ちょっと嫌な予感がしました。

なぜならキガリを出発した後、J氏とT氏の態度が少しずつ変わってきていたのです。その顕著な例が飲酒運転でした。キガリを出発して30分ほど経ち小さな村に差し掛かった時、J氏はおもむろに車を止めると私が乗る後部座席を振り返り、「ビール飲む?」と尋ねてきました。

前日の打ち合わせ中にビールが好きだという話はしましたが、まだ午前9時、さらにこれから国境越えという大きな仕事が待っています。ちょっと変わった気の使い方だなと思いつつ、丁寧に断りました。

すると彼は一人車から降りるとビンビール(720ml)二本を手に戻ってきて、助手席のT氏と一緒に飲み始めました。もちろん運転しながらです。

慌てて注意をすると、ビールは兵士にとっては水と同じである、現役の時もこうやって運転していたと、一向に意に介さずアクセルを踏み込みます。キガリから国境の町ギセニへ向かう道は小高い丘が延々と続くため、アップダウンの激しい曲がりくねった道ばかりです。正直、気が気ではありませんでしたが、郷に入れば郷に従えだ、と自分に言い聞かせました。

また何度も後部座席を振り返っては「おれはルワンダ愛国戦線のヒーローなんだ。だからあなたは何も心配する必要はない。全て私に任せてくれ」と、親指で大柄な自分の体を指します。こちらも、もちろん運転しながらです。

確かに道中に設けられていた検問所では、兵士たちに「おお、Jさんじゃないですか!元気ですか?」と声をかけられていたので、真っ赤な嘘というわけではなさそうでした。

「そう、彼に任せればすべてうまくいく」と助手席で毎回同調するT氏にイラッとしながら、

――とにかく前を向いて運転してくれ――、と願うばかりでした。

目的地であるゴマに行けなくなり、他の取材プランがなかった私は、その嫌な予感を打ち消し、二人にギセニでの取材アレンジを依頼しました。

いざギセニに着くと、情報収集という名目で酒場に向かい、残念ながら二人はビールを注文しました。そしてほどなくして現れたJ氏の戦友だという10人以上の兵士たちを交えた酒宴が始まりました。飛び交う会話はすべてキニアルワンダ語なので一言も理解できず、私は片隅で愛想笑いを浮かべているだけでした。

頃合いを見て何度か「そろそろインタビューを」と二人に話しかけたのですが、まだこの程度の酔い方では話せないと、ビールの追加が続きます。もちろん支払いは全て私持ち……。

やがて完全に日も沈んでしまい、ギセニに宿泊せざるを得ない状況になってしまいました。とにかくその場にいるのが苦痛だったので、ホテルを探しに行くと告げ、酒代を置いて席を立ちました。

するとそれを見た彼が、夜間外国人が一人で歩くのは危険だから私が送ろう、と車を出してくれたのです。

――最低限の責任感だけはあるんだな。

と、少し見直したのですが、やはりそれも勘違いでした。

私がホテルにチェックインすると、「ホテル内のセキュリティーを確認する」という名目で部屋までついてきて、酒くさい息をまき散らし、お金を無心してきたのです。

「見てただろう。俺はRPFのヒーローなんだ。俺はこの国のために戦ってきた。この体に何発もの銃弾を受けても死ななかったんだ。俺はいつまでもヒーローでなくてはならない。そのためには、今、お金がいるんだ」。

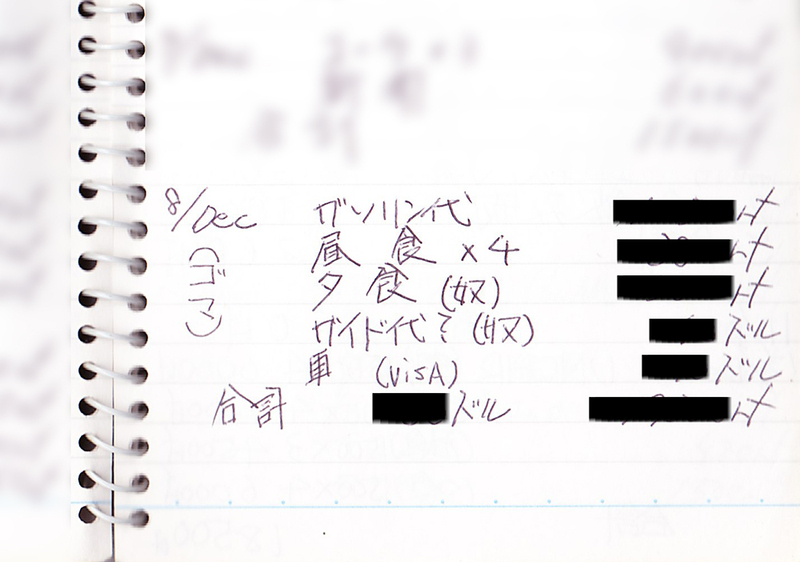

とにかく一人になりたかったため、無言で彼の手に米ドル札を握らせ、力任せにドアを閉じました。そして取材メモに、支払った金額と共に怒りを込めて「奴」と書き込みました。

その翌年、彼とT氏が死んだことを知りました。奴らのことだ、どうせ酔っ払い運転で事故でも起こしたんだろうと想像しましたが、事実はまったく異なるものでした。

T氏が語っていた話は全て嘘で、T氏はジェノサイドを扇動・実行した民兵組織インタラハムェの一員だったのです。

彼に出会った時も、犠牲者たちを弔っていたのではなく、自分の犯した殺戮の後始末をしていたのです。常に一緒にいるのも、彼を慕ってではなく見張るためでした。

どこからかその噂を聞きつけた彼は、1年近くにわたりT氏の身辺調査をしていたそうです。ただ運悪くその情報がT氏の知るところとなってしまい、逃げ切れないと判断したT氏が彼を射殺し自身も自殺したというのが、二人の死の真相でした。

二人が死んだのは、私と一緒にゴマに行ったわずか1ヶ月後のことでした。つまり彼とT氏の間で壮絶な神経戦が行われている狭間にいたにもかかわらず、私にできたのは彼のことを「奴」と取材メモに書くことだけでした。

1997年頃、恐らくルワンダ各地で同じような悲劇が多数起きていたと思います。

その全てを乗り越え、赦し、発する「私たちはみんなルワンダ人だ」という言葉に込められた覚悟と、未来への思いは生半可なものではありません。

ジェノサイド追悼25周年式典におけるスピーチで、カガメ大統領はルワンダの若者に向けた言葉も語りました。

「現在のルワンダは、30歳以下が75パーセントを占め、ほぼ60パーセントがジェノサイド以降に生まれています。我々の子どもたちは平和な時を過ごしているのです。彼らはジェノサイドのトラウマも暴力も直接知りません。ルワンダの若者はこの国を変える全てを持っています。そして私たちが欲するに値するルワンダの安全を、全力で確保する大きな責任があります」

4ヵ国と国境を接する内陸国のルワンダは、周辺諸国の影響を強く受ける地勢にあります。

現状も決して楽観視できる状況ではありません。今年2月末頃から最も関係が深いウガンダとの間で小競り合いが起きていますし、DRC東部では、1994年から今もまだ複数の武装組織による混乱が続いているうえ、昨年8月に発生したエボラ出血熱も未だ収束していません。 さらにブルンジも同国内でのBBCとVoice of Americaの放送を禁止するなど、2020年に行われる大統領選挙に向け、不穏な空気が漂っています。

そしてルワンダ自身にも経済格差の拡大や難民問題など、解決しなければならない課題が多く残されています。

しかし人類史に残る悲劇を経験し乗り越えたルワンダの人々だからこそ、待ち受ける障害を乗り越え、今までにない新しい平和の作り方を世界に示してくれると信じています。

今回ルワンダの25年を振り返ることで、昔の取材メモや10年以上見てなかった写真を取り出し、改めて当時の絶望や喜び・悲しみを思い返すことができました。

もっとも、若かりし頃に撮った稚拙な写真を見ると「なんでこのカットしか撮らなかったんだろう……」と後悔し、汚い字で書かれた取材メモを見ては、重要な項目が抜けていることに呆れはしましたが、その全てがルワンダと一緒に歩んだ時間を感じられる楽しい作業でした。

今までは――大好きな夫の横で、愛する我が子を優しく抱く笑顔のコロンベ――このキャプションをつけられる一枚が撮れたら、ルワンダの取材を終えるつもりでした。

でもちょっと、欲が出てきました。

孫を抱くコロンベの姿を撮るまで、ルワンダに通うことにします。