【熊本地震】発災時こそ問われる地域の繋がり 次の震災に備え「あの日」を振り返る

熊本地震の本震から1年を迎えた。正直言って、地震前後の細かい記憶があまりない。しかし、今も時折発生する小さな揺れのたびに、心臓がつかまれるような感覚に襲われ、心拍数が急激に上がる。脳は嫌な記憶を消そうとするのだろうが、体は覚えているのだ。次の大地震がいつ、どこで起きるのか誰にも分からない。このタイミングで、「あの日」の経験を伝えておくべきだと考え、当時のことを振り返ることとする。

前向きな雰囲気もあった4月14日

2016年4月15日。前日の悪夢を振り払うかのように、誰もが自宅の片付けなどに集中していた。この日はまだ冗談を言い合う余裕があった。テレビはすべてのチャンネルで、被害があった同じ建物ばかり中継していた。15日までに確認された犠牲者は、益城町と熊本市で計9人。誰もが犠牲者らに哀悼を示しつつも、日常生活を取り戻そうとする前向きな雰囲気もあった。

私は、仕事の調整や、前職時代に仲が良かった記者らからの電話取材に追われていた。ひと段落して、高校時代の同級生である妻と、当時生後7カ月の息子が寝息を立てる布団に入ったのが、日付をまたぐころ。まさかその約90分後に「本震」が来るとは想像だにしなかった。

生命の危険を感じた恐ろしい本震直後、家族で公園に避難した。暗闇の中で身を寄せ合う大勢の人たち。もうそこに余裕は存在しなかった。

極限状態に“人間性”が出る

私は、会社経営やまちづくりで、組織構築の経験があった。地元有志らとすぐさま運営態勢を整え、公園で備蓄物資の配布や炊き出しにあたった。タンクに水が残っていたマンションから水を運び、配布した。避難した人たちの健康状態を確認した。日が昇ってからは、穴を掘って仮設のトイレを作った。

今は後悔しているが、家族そっちのけで。

あまり語られないことだが、前震、本震ともに夜間の発生だったため、ほとんどの人が2日続けて寝ていない。極度の疲労、緊張、そして空腹。人は極限状態になると、“人間性”が出る。私が得た教訓の一つだ。私は炊き出し中、幾度となく怒りをぶつけられた。「なぜ自分がこんな扱いを受けなければならないのだろう」。くやしくて、やるせなくて、幾度となく一人で泣いた。

同じ被災者である彼らを責めるつもりは毛頭ないし、責めることは誰にもできない。ただ、「極限状態に“人間性”が出る」ということは、「人間の特性」として理解しておいた方がよい。そうすることで、ある程度のストレス耐性がつく。「そういうものだ」と思うことができる。そして、発災直後は、そう思わないと、やっていられない。

「“人間性”が出る」とは、ポジティブな面でも言えることだ。過酷な状況の中、人々は、規律を保ち整然と並んだ。自ら手を挙げて、炊き出しを手伝ってくれた人も多かった。年齢、性別を問わず、中には高校生もいた。

地域コミュニティーの形成が「安全網」に

当時を思い起こすと、災害時、地域のつながりがものを言うと感じる。地域コミュニティーが、ある意味「セーフティーネット」となり得る。

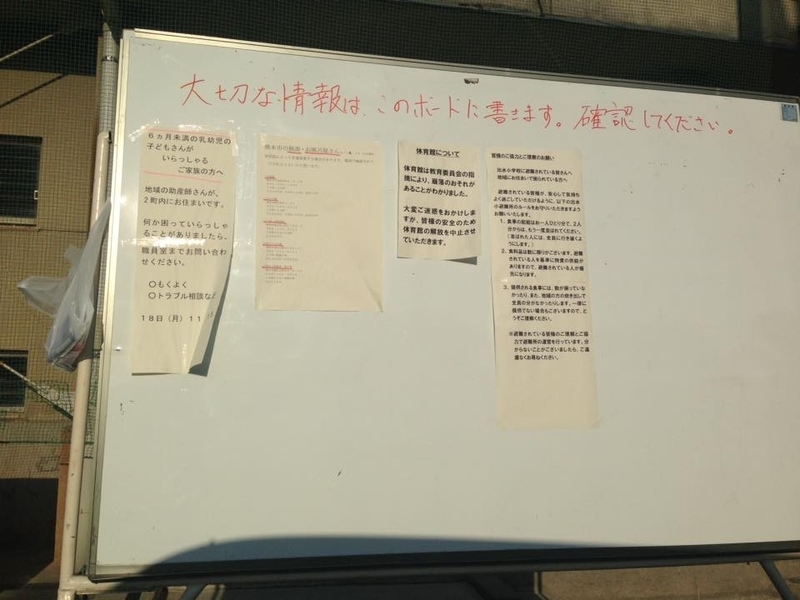

地域の繋がりがうまく機能した例は、各地で聞いた。例えば、熊本の城下町の新町・古町地区。地区内の五福小校区は、普段から地域活動がさかんな地域だった。自治会に商栄会、まちづくり系の組織。多くの住民が活動に参加しており、コミュニティーが形成されていた。熊本地震の際、こうしたコミュニティーがうまく機能し、避難所運営はスムーズに進んだという。

同地区で町屋の保存に取り組む復興団体「くまもと新町古町復興プロジェクト」の吉野徹朗事務局長(40歳)は、「活動の内容が違うだけで、普段と進め方は何も変わらなかった」と証言する。

都心部など、地域のつながりが希薄な地域で大災害が発生したらと思うと、背筋が寒くなる。「めんどくさい」などと、若者を中心に敬遠されがちな地域活動。しかし、災害時のことを考えると、その重要性は見直されてもよい。地域活動でないにしても、地域コミュニティーの形成を促す取り組みを、地元主導で進めるべきだ。地震が起きてからでは、遅い。

※毎日新聞の連載「モリシの熊本通信」を加筆修正しました。