ついに上陸! 映画『リコリス・ピザ』が『アメリカン・グラフィティ』2.0級の歴史的傑作である理由

すこし不恰好で、しかしひたすらに完璧すぎるボーイ・ミーツ・ガール譚

なにはなくとも、すさまじく「心つかまれる」映画だ。どのシーンも、カットも、すべてが愛おしく、忘れがたい印象を残す。その残像が、胸のうちで一生涯反響し続けていたとしても、おかしくはない。昨年11月より公開されたアメリカおよび各国ではすでに絶賛の嵐、ポール・トーマス・アンダーソン監督の出世作『ブギー・ナイツ』(97年)に『パンチドランク・ラヴ』(02年)を足してさらに拡大させたかのような傑作だという評判だったのだが――それでは言葉が足りないほどの一作が、この『リコリス・ピザ』なのだ。まるであの『アメリカン・グラフィティ』(73年)が今日的にヴァージョン・アップされたかのような、映画史上に燦然と輝く名作が、いまここに誕生したことを確信する次第だ。

本稿では、そんな一作の見どころを紹介しつつ、後半では僕が調査したところの結果――じつはこれが「隠しテーマでは?」といった点についても、分析的に言及してみたい。

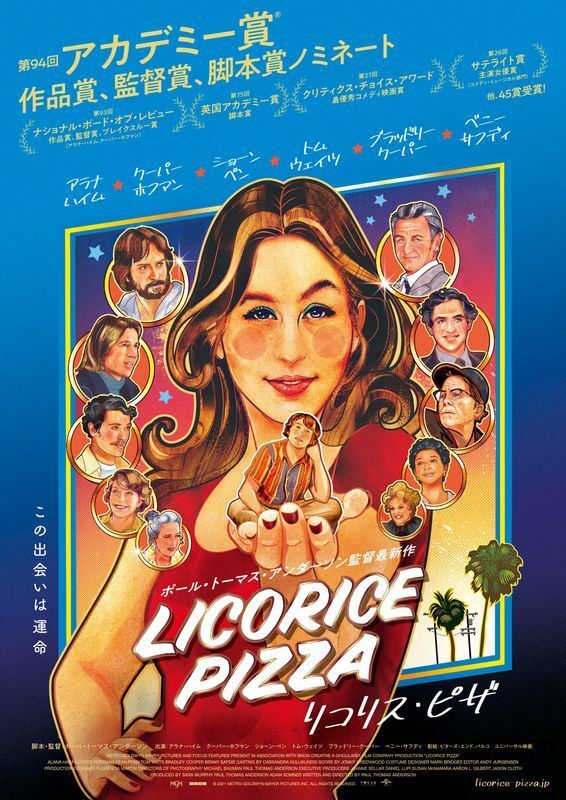

まずは、本作における最大の「魅力の源」は、初々しい主演の2人の素晴らしさだ。片や、アンダーソン作品にて大活躍した名優、故フィリップ・シーモア・ホフマンの息子であるクーパー・ホフマン。15歳という設定でスクリーンにあらわれてくる、彼が演じるキャラクター、ゲイリー・ヴァレンタインが一目惚れしてしまう年上女性、アラナ・ケインを、人気バンド「ハイム」のアラナ・ハイムが演じている。彼女の年齢設定は(自称)25歳だ。この2人の存在が、とにかくすごい。

これでともに映画初出演(!)だというのだから、世の中なにがあるかわからない。ショーン・ペン、トム・ウェイツ、ブラッドリー・クーパーらが、それぞれ気張った「ここ一番」的な怪演をかましてくれる楽しいシーンの数々があるのだが、これほどの達人軍団を向こうに回して、なにひとつ気圧されることもなく、若い2人が溌剌と輝いている様は爽快だ。

演技力うんぬんのレベルではなく、とにかく「目が離せない」のだ。この2人のキャラクターから。2人がときに微笑み合い、喧嘩して離れ、道に迷い、再会していっしょに冒険する――そんな紆余曲折の過程を時系列順に追っていくのが本作の「流れ」なのだが、映画としての語り口には一切のよどみも、たるみもない。とくにアラナ・ハイム、あたかも彼女は「存在感の魔人」であるかのように、この映画および架空なる70年代の小宇宙を支配し切っている。いやはや、本当に、すごい。

「聖地」ヴァレーの70年代(今度は前半)ふたたび

そして舞台となるのが、アンダーソン監督が生まれ育った、彼の「聖地」であるサンフェルナンド・ヴァレー。地元民は「ザ・ヴァレー」と呼ぶ、大手映画スタジオからポルノ産業まである、ロサンゼルス市の北方に位置する広大な地域だ。たとえばダウンタウンLAを東京都心とするならば、僕の感覚では、調布ぐらいの距離感だろうか。環八あたりに山脈があれば、かなり雰囲気が近い気がする。『ブギー・ナイツ』や『マグノリア』(99年)でも舞台としたその地域の、1973年からストーリーは始まる。言うまでもないが、この街の「作り込み」がまたすさまじい。タランティーノ監督の『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』(19年)よろしく、かつてあったはずの街の時空間を再構築する。視覚はもちろんとして、聴覚でも。

既存曲を使ったサントラ王監督というと、まずはタランティーノ、次点にエドガー・ライトかと僕は思うのだが、アンダーソンも軽んじてはならない。『ブギー・ナイツ』的な、アリアリすぎる選曲と言えばいいか。「えっ、そんなの使うの?」というナンバーを「わざと」持ってきては効果的にキメることにかけて、当代随一。僕は今回は、ポール・マッカートニー&ウイングスの「レット・ミー・ロール・イット」の鳴り出しに、しびれた。『死ぬのは奴らだ』をさておいて、劇映画のなかで聴いた、僕の最強のマッカートニー節はこれだった(というところ、監督も意識しているようなシーンあり。お見逃しなく)。

地元民、かく語りき

と、そんな本作について、アメリカでの声を拾ってみよう。大御所映画評論家のロジャー・エバートのサイトにて、クリスティ・ラミアが本作を激賞している原稿を読むことができる。四つ星中、四つ全部を与えた上で、こんなふうに彼女は言っている。

「『リコリス・ピザ』における1970年代のサンフェルナンド・ヴァレー、その金色に輝く光景は、あまりにも夢想的で、あまりにも可能性に満ちていて、まるで実際には存在しなかったかのようだ。マジック・アワーのなかの長い散歩とお喋り、そしてどの曲がり角、どの街区にも冒険心が宿っていて、昼が夜になるとき、なにが起こってもおかしくない場所なのだ」

「アンダーソン監督は、彼のトレードマークであるスリリングで力強い監督術のテクニックと、脚本家としての見せ場への愛着、これらをすべて活用して、驚くほど甘いストーリーを語ってくれる」

「不条理なユーモアから優しいロマンスまで、あいだに正統的なアクションシーンも挟みつつ、アンダーソン監督が見事に導いてくれるので、次から次へと予想外の展開に遭遇することになる。『リコリス・ピザ』は、可能な限り最高の方法で蛇行しているのだ:どこに行くのか分からず、ゆえに行き着く先を知りたいと思い、しかし着いてみれば、終わってほしくない、とあなたは思うはずだ。エンドクレジットがすべて終了したあとも、私は席を立って映画館を出る気にはなれず、この作品の居心地のいい、切ない呪縛に包まれたままでいた」

なんでもラミアも、本作の舞台となった地域のすぐ近くで育ったそうだ(ウッドランド・ヒルズ)。だからタイトルとなったレコード・ストア「リコリス・ピザ」の近隣店舗にはよく通っていたらしい。同ストアは、南カリフォルニア一帯に、最盛期には30店舗を構えていた。タワーレコードよりも小ぶりな店構えにて、ショッピング・モールのなかにも多く展開されていた(のちのサム・グッディーズみたいな感じだ)。その模様は『初体験/リッジモント・ハイ』(82年)の冒頭、タイトル・バック・シーンにて見てみることができる。

という具合に、まず第一にノスタルジックな夢世界が絢爛に展開されているところが本作の「売り」の第一なのだが、また同時に「それを遥かに超える」仕掛けもしっかりと封入されていることを、僕はここで強調しておきたい。どこまで行っても「素朴なラヴ・ストーリー」であるはずの、ストレートな思春期ドラマであるはずの本作から「未来への希望が、確実に湧いてくるところ」――ここにこそ、アンダーソン監督節が強く顕現していると僕は思うからだ。必要とあらば、突然に空からカエルまで降らせる人なのだから!(注:しかし今作では、カエルは降りません)。

そこで僕も独自の分析を試みた。「ピンボールの謎」そのほかを追跡

なので以下、本作のディティールから追跡した、僕なりの『リコリス・ピザ』分析をざっと記してみたい。ストーリー上のネタバレとなる箇所はないが、事前に他人の批評など読みたくない、真っ白な状態で映画を楽しみたい、というかたもいらっしゃるはずだ。そんなかたは、ここからすこしのあいだ、行を飛ばしてほしい。そしてぜひ、見終わったあとで、あらためてご覧になっていただければ幸いだ。

<ここから先、ご注意!>

ポイント1:ゲイリーとアラナの、キャラクター設定の妙

まずはアラナが「人生という道に迷っている」点が重要だ。カメラマンのアシスタントとして、ゲイリーが通う高校へとやって来るのだが、キャリアを積んでいるという意識はない。それどころか、日々鬱屈している。

一方のゲイリーは、一種の「天才少年」だ。まるで成長したチャーリー・ブラウン的なぽよんとした容姿ながら(あるいは、60年代前半のブライアン・ウィルソンのようでありながら)子役として芸能界に出入りしているばかりか、母とともに広告宣伝会社を経営、地域の人気レストランで「顔」だったりもする「やり手」の少年。だから屈託なく、つねに前向きに、アラナに迫っていく――この関係性の変転が、ラミアの指摘する「予想外の展開」を生んでいく。最後には「未来」へとつながっていく。

そこで僕が着目したいのは、ゲイリーの造形だ。実在の人物(トム・ハンクスのビジネス・パートナーでもあるゲイリー・ゴーツマン。本作にもカメオ出演)が元になっているとはいえ、この陽性の、才気あふれる少年像に僕は『天才マックスの世界』(98年)のマックスを思い出した。芸能少年ということで、サリンジャーの「グラース家もの」も彷彿させる(とくにニューヨークでのシーンなど)。そしてもちろん、外見的な雰囲気からは『アメリカン・グラフィティ』のカートを、リチャード・ドレイファスが演じたあの少年を僕は想起した。

ポイント2:『アメリカン・グラフィティ』と本作の共通点

とはいえ、同作におけるカートは「もじもじ君」だった。優等生で、ちょっと奥手だった。しかし「サンダーバードに乗ったブロンド美女」を目撃したところから、一夜の冒険に乗り出すことになる。だから歳上の女性に一目惚れというところでは、本作のゲイリーにも通じる。さらに、既存のポップ音楽を山ほど使う映画の嚆矢が『アメリカン・グラフィティ』だったから、本作も当然、この系譜につながるものだ。またアンダーソン監督自身、子役への演技指導として同作の映像を見せたことを語っている(「演技するな」「アクシデントはそのままで」という指導をした)。

そのほか両作の類似点を並べてみると……青春ストーリーであること。「回想シーン」などなく、大きな「時間ジャンプ」もなく、ほぼ時系列順に規則正しく語られていくこと。観客がノスタルジーを感じるだろう「過去の時代」を、当時の風俗を盛り込んで描き出していくところ――といったところが、ほぼ「同じ系統」だと言えるだろう。

さらに僕は『アメリカン・グラフィティ』と本作は、ヴェトナム戦争への距離感が「似ている」と思った。両者はちょうど「戦争本格化の前」と「戦争終結直後」を描いているのだ。

ポイント3:アメリカの「無垢」の消滅と再興

『アメリカン・グラフィティ』の舞台となったのは、1962年9月の初旬、夏休みの終わりの一夜だった。ヴェトナム戦争が泥沼化していくのは、64年8月のトンキン湾事件から。ジョンソン大統領による北爆は65年からだ。カートたちが過ごしていた夜は、まだ地上にケネディ大統領がいて、ビートルズがデビューする前という、そんな時期でもあった。

一方、『リコリス・ピザ』のストーリーが幕を開けるのは、1973年。米軍のヴェトナム撤退を決定づけるパリ協定が結ばれたのが同年1月、撤退開始が8月だった。だからつまり、『アメリカン・グラフィティ』と『リコリス・ピザ』は、「ヴェトナム戦争の前と後」のアメリカの若者を描いていると言える。とくに米国の若い男性にとって、この戦争はきわめて重いものだった。なぜならば、徴兵制があったからだ。パリ協定とほぼ同時に停止された徴兵制は、80年の選抜徴兵法が制定されるまで復活しなかった。

さらには、ウォーターゲート事件もあった。72年6月17日に起きた同事件は、ニクソン大統領をホワイトハウスから追い出す結果となった。67年の軍事選抜徴兵法を制定したのも、パリ協定に署名したのも、ニクソンだった。彼が辞任するのが74年の8月9日だから、『リコリス・ピザ』の全編は、一大醜聞にまみれた大統領が、まだなんとか椅子にしがみついていた、なんとも宙ぶらりんの微妙な時代を描いていた、と見ることもできる。

戦争も終わって、大統領は疑惑の渦中にいて――そして、劇中でも描写されるが「第一次オイル・ショック」がやって来る。そんな時代のストーリーだったということだ。

巷間、アメリカ人がまだ「無垢な心」を抱いていられた時代の最後の瞬間を活写したのが『アメリカン・グラフィティ』だった、という見方がある(JFK暗殺やヴェトナム戦争本格化の前だったから)。であるならば本作は「なにもかも終わって、そして未来が見えない『不安の時代』へと突入していった」そんな瞬間のアメリカの若者を描いたとも言えるだろう。

それゆえに、いつなんどきでも基本的に「空気を読まない」ゲイリーが、ある種の希望の象徴として機能するのだ。世の中、なにがあろうとも「僕ら2人がいれば、なんとかなるんだよ!」と、この恐るべき少年は、全身全霊で発信し続けるのだから。

ポイント4:タイムマシーンとしてのピンボール

そして、触れなければならないのが「ピンボール問題」だ。本作のなかで、いろんなニュー・ビジネスに乗り出していくゲイリーが目を付けるのが「ピンボールをプレイできるパーラーを作る」こと。なぜそれが「イケる」のか、というと――なんと「1974年の6月まで」ロサンゼルス市内では、公共の場所におけるピンボール・マシーンの設置や使用が違法だったからだ。39年の12月に制定されたこの禁止法が、74年になって、ようやくカリフォルニア州最高裁にて無効とされる。だから商機にさといゲイリーは「これからすぐに、ロスにピンボールの大ブームが来る!」と読むのだが、ここで思い出していただきたいのは『アメリカン・グラフィティ』におけるピンボールのシーンだ。

そう、カートが不良チーム(グリーサー)のファラオ団に拉致されて、ミニ・ゴルフ場の脇にあるピンボール・ヴェニューに向かう、あのシーンだ。ファラオの連中は、マシーンのなかに貯まっている硬貨を盗もうとする。しかしオーナーがあらわれて、あわや!というところを、カートの機転が救う――というものだった。作品の舞台となっているのは、カリフォルニア州のモデスト市。だから同じカリフォルニアなれど、ロスではないので、60年代でもピンボールは違法ではなかった(しかし、多少ならずとも「いかがわしい」ものではあったから、不良の遊び場になったり、ファラオ団に目を付けられたりしたわけだ)。

『アメリカン・グラフィティ』の撮影スタートは、72年6月26日から。おもにサンフランシスコおよび湾をはさんだ周辺全体のベイエリアにて、進められていった。しかし、ピンボール・シーンにいいロケーションはなかなかない(サントラ使用曲にお金を使いすぎたので、同作は基本的にすべてロケ撮影だった)。ようやく見つかったのが、サンフランからクルマで30分ほど北東の、ピノール市という小さな街のサン・パブロ・アヴェニューにあるミニ・ゴルフ場と付属のゲーム・アーケードだった。

ところが、さらなる問題があった。アーケードに並ぶピンボールのすべてが「62年以降に製造されたもの」だったからだ。最も古いもので65年製だったという。しかしまあ「それはいいだろう」ということで、細かいところは置いて「1962年のピンボール」のシーンが撮影された。そして、73年11月に公開された同作は、日本も含む世界中で大ヒット。いわゆる「アメグラ」旋風が巻き起こった。旋風のなかには、ファラオ団のようなグリーサー・ファッションおよび、ピンボールの大ブームも、あった(そしてたぶん、村上春樹の小説ネタになった)。

おそらくは「この大ブーム」が、カリフォルニアにおけるピンボール解禁につながっていったのではないか――と僕は読む。ゆえに「ピンボールのエピソード」を、アンダーソン監督は本作に入れ込みたかったに違いない、と。タイムトラベルをおこなうための、まさにタイムマシーンとして、彼にはピンボール・マシーンが必要だったのだ。ジョージ・ルーカスと同様に。

ポイント5:一度もなかった過去の光景

しかしタイムトラベラーとしてのアンダーソン監督がルーカスと違うところは、彼が1970年生まれだということだ。だから73年に15歳だったわけでも、自称25歳だったわけでもない。なんと3歳だ。つまり本作における「この時空間全体」をまったく体験していないわけではないのだが、だからと言って、あまりしっかりと記憶していたはずはない。ましてや自分自身が、当時恋やビジネスに駆け回っていた、ことはあり得ない。つまり本作の基盤は「ルーカス型」のノスタルジーではなかった、ということだ。

であるから、この時代を描こうとしたとき、彼にとって大いなる助けとなったのが「映画的体験」だったことは想像に難くない。とくに「73年近辺のカリフォルニアにて撮影された」映画が。そのひとつが『アメリカン・グラフィティ』だった。そして同作は、73年当時において「62年を描こうとした」映画でもある。過去の時代を再構築したものだ。つまりたとえば『リッジモント・ハイ』なんかと比べると、映画的な「嘘」がより大きい。

しかしその「嘘」の一部が、作為によって構成された「一度もなかったはずの過去」が、映画を観ている人が生きている「いま現在」にまで、影響を与えたとしたら、どうだろう? 未来へと伸びていくなにかの、ポジティヴなとっかかりとなったとしたら? たとえば(馬鹿馬鹿しくも)違法だったピンボールを「解放」するきっかけになるような、そんな「変化」を生み出す可能性がある要素を、仕掛けを、「一見ノスタルジックな佇まい」のなかに、隠し味のように仕込むことができたら――と、アンダーソン監督は、そんなことを考えたのではないか、などと僕は夢想する。

なぜならば彼も「かなり同じこと」を『リコリス・ピザ』のなかでやっているからだ。しかもジョージ・ルーカスと違って、こっちは完全に「意識的」に。

ポイント6:「ティーンエイジ・フェア」は「なかった」!

それはゲイリーが参加する、73年の「ティーンエイジ・フェア」だ。64年からはハリウッドの名門ホール、ハリウッド・パラディウムを会場として、年に一回開催されていた同フェアは、その名のとおり「消費者としてのティーンの興味がありそうなモノ・コト」を山盛りにしたイベントだった。楽器やホットロッド、TV番組のブース、お化粧教室、ゲームやミス・ティーンUSAコンテストにバンド・バトル……といった内容だったのだが、じつはこのイベントは、73年にはすでに存在しなかった!のだ。だから、劇中のシーンは架空も架空、ほぼ完璧なるファンタジーに近い。

62年に始まった同イベントは、69年に「ポップ・エキスポ」と名を変える。すでに67年あたりからサイケデリック化して、カウンターカルチャー色が強くなっていたから「いまさらティーン商売でもなかろう」と、世の変化に合わせて変化していったわけだ(だから69年には、ジミ・ヘンドリックスが出演したことでも名高い)。しかし製作者側の見込みよりもさらに時代の変転は急速で、72年にはあえなく幕となっていた。だから実際には、73年に(68年までの名前の)「ティーンエイジ・フェア」なんて「絶対にあるわけがない」のだ。

さらには劇中のフェアの内容も、あまりにも60年代くさい。エド "ビッグ・ダディ" ロスのラット・フィンクやらザ・マンスターズやらラヴ・バグやら――なぜか、どういうわけだか「このフェアだけ」時代考証がかなり大幅にズレているのだ。なのでこれは「わざとやった」ものなのだろう(彼は意図せずにポップ文化の考証を失敗してしまうようなヘボではない)。おそらくはアンダーソン監督は、この架空のフェアを彼が好む――リアルタイムで体験したわけではないのだが、リヴァイヴァルで知った――「ティーンエイジらしいじゃないか!」と思える風俗の「てんこ盛り」にしたかったのではないか。そしてそこに、意気揚々と「ニュー・ビジネス」としてウォーターベッドを持ち込むゲイリーの姿を、「ティーンのきらめき」という名の楽天性そのものを描きたかったのだろう。つまり「フィクションとしての映画の力」を最大限に発揮させるための、大舞台としての「架空のフェア」だ。

だからこのシーン、「ティーンエイジ・フェア」にて、アンダーソン監督の必殺技「長回し」が登場する。今作では冒頭からいきなり「これ」が出ていたのだが(ゲイリーが恋に落ちるシーンだ)、満を侍して「カメラの眼」にて、我々観客をかくあるべき(しかし、本当は一度もなかった)フェアの渦中へと、導いていってくれる。そしてこの、まさに高純度の「夢」のような瞬間から、2人が駆け出して笑い合うそのときに至って僕は、『リコリス・ピザ』が永遠の命を得た一作となったことを確信した(映画はまだ中盤戦だったのだが)。「未来」へとつながっていく希望の種子を「いま現在」のこの場所に埋め込むことに、見事に成功したと感じたからだ。

といったマジックを受け止める器として、21世紀の今日らしく、最低限の「当時の時代的な瑕疵」も忘れず描写されていることを、ここに付け加えておこう。日本人に対する(日本語訛りの英語に対する)差別に見えるシーンがある、との指摘が海外ではあった。たしかに差別的なのだが、これを僕は「差別的なおこないが、今日に比べて格段に多く、社会的に許容されていた時代」をあらわすための描写である、として理解した。アラナに対する「軽いセクハラ」描写と同質のものとして。どうしてもこれが必要だったのか、という匙加減については、正直悩ましい。だがしかし「なにもない」ほど消毒しきった薄っぺらなファンタジーとなることを、根本的な部分で本作が拒絶していることは間違いない。ゆえに、これは糾弾すべき範疇のものではない、と僕は考える(一連の『コブラ会』的、ミスター・ミヤギ的あしらいよりは、ずっと真実性が高いものであるとも思うし)。

<ご注意、終わり!>

最後に、本作のタイトルについて。なぜ「リコリス・ピザ」なのか? だって本編中には一度も同店は登場しないし、言及すらされないのに――というところについて、僕はこんなふうに思う。すでに消え去ってしまったチェーン・ストアの名称だから、レコード店の名前だと思わずに受け取ってしまう人も、多いはずだ。その場合はきっと「なさそうなもの」だと思うんじゃないか? だって、ピザの上にリコリス(甘草)を乗せるなんて、ちょっと気持ちが悪い(パイナップルどころの騒ぎじゃない)。だからそんなもの「あるわけない!」なんて声が、まず最初に上がるかもしれない。

でも本当は「あったんだよ」と。いまはもうないけれど。もしかしたら、人によっては、心のなかにまだ。これからも、ずっと……そんな具合に「存在し続ける」かもしれない、ちょっとばかりいい話の映画が本作なんだよ、といったような意図での名付けだった、のではないだろうか、と僕は思う。聞くにつけ、リコリス・ピザとは、いいレコード屋さんだったみたいだから(残念ながら、僕は行ったことはない)。

ともあれ僕は、『アメリカン・グラフィティ』を生涯の一本とする人と同様に、しかし内実はもっと違うニュアンスで、幾度も幾度も『リコリス・ピザ』を、この先長く、繰り返し観続ける人が続出したとしても、全然驚かない。あなたがそうなったとしても、不思議なことではない。

7月1日より、TOHOシネマズシャンテほか全国ロードショー公開。