五輪・野球決勝のチケット6万7500円 アテネ大会から16倍、代表プロ化の歩み

コロナ禍が収まる気配を見せない中、東京オリンピックの開催についての議論が日々かまびすしくなっている。ある世論調査では、「延期、中止」を支持する声が8割を超えたともいう。政府サイドの相次ぐ「自粛」要請の一方で、各地で実施される聖火リレーに多くの人が反発を感じるとともに、「一体誰のためのオリンピックなのか」という疑問があちらこちらから湧き上がっている。

ショービジネスと化したオリンピックと野球日本代表のプロ化

1984年のロサンゼルス大会以降、商業化に舵をきったオリンピックは、今や一大エンタテインメント産業に成長している。商業化の流れの中、1988年ソウル大会からはプロ選手が参加するようになり、その次の1992年バルセロナ大会でプロ化の流れは決定的となった。

野球競技に関しては、2000年シドニー大会からプロ選手の参加が認められるようになったが、このとき日本は、プロアマ混成というかたちでこれに参加した。しかし、プロ参加により劇的に各国の競技力が上がる中、公開競技であったロサンゼルス大会以来手にし続けていたメダルを逃してしまう。金メダルは、マイナーリーグの最高峰、3Aの有望株によって編成されたアメリカの手に落ち、日本は、銅メダルをかけて戦った3位決定戦で、ほぼオールプロで臨んだ韓国に敗れ去った。

その結果を受けて、2004年のアテネ大会からは、野球日本代表も「プロ化」に舵をきる。日本野球界のレジェンド、「ミスタープロ野球」こと、長嶋茂雄を監督に招聘し、オールプロで聖地での金メダル奪還を期して大会に臨んだ。この「長嶋ジャパン」の人気は上々で、前年に本選出場をかけて札幌で行われたアジア野球選手権大会は空前絶後の観客動員を記録した。当時の日本プロ野球の精鋭を集めた代表チームが、国内プロリーグのオールスターで臨んだ韓国代表を破り五輪切符を手にした瞬間、札幌ドームのスタンドを180度埋めたファンは大いに沸いた。

アテネの「ジャパン狂騒曲」

そして本番のアテネ五輪。「長嶋ジャパン」は金メダルの最有力候補として聖地に向かった。金メダルへの最大のライバルと目されていたアメリカ、韓国とも、予選を突破することができなかった。敵は「アマチュアの雄」、キューバのみという前評判だった。

出発前の東京ドームでの壮行試合(対キューバ2連戦)に始まった「長嶋ジャパン」フィーバーは、日本からヨーロッパへ移出され、合宿地となった野球のオリンピック正式競技化に尽力した国際野球連盟(IBAF、現世界野球ソフトボール連盟・WBSC)会長(当時)、アルド・ノタリの故郷、イタリア・パルマには、メディア、ファンが殺到した。ここでも、現地トップリーグ選抜チーム(といってもメンバーの多くは助っ人アメリカ人元マイナーリーガーだったが)とのテストマッチが行われたが、フィーバーに乗り遅れるなとばかり、イタリア野球連盟は20ユーロ(約2700円:当時)と現地としてはかなり強気の価格設定でチケットを売り出していた。

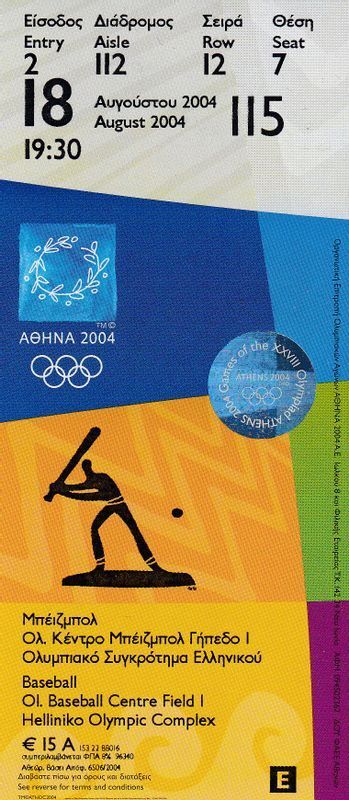

現在ほどインターネットが発達していなかった当時、オリンピック本番のチケットの日本での入手は困難を極めた。チケットの転売や代行購入が合法化され、一大産業になっているアメリカでは、入手がしやすいということで、多くの人々がこれを利用した。代金を振り込んで現地アテネに設けられた事務所で受け取るというのが、一般的だったようだが、私はアメリカ人の友人に送金し購入してもらい、日本を発つ前に手にしていた。実際に現地に到着してみると、スタンドが満員になっていたのは、日本戦くらいで、決勝以外は当日券でも十分に入場できたのだが、飛行機に乗ってはるばるアテネに向かう身にすれば、事前に入手せねば安心して出発できなかった。代行業者の扱うチケットの価格は、競泳などの人気競技では、日本円で5万円ほどしていたが、世界的にみて決してメジャー競技とは言えない野球の場合、額面20ユーロ(約2700円:当時)のものが4000円ほどだった。現在手元に残っているチケットの半券を見ると、チケット原価は最低が予選の普通席で10ユーロ。決勝の同席で30ユーロだった。開場はメイン球場とサブ球場が隣接していたが、サブ球場では、この入場料でネット裏に座れた。

「不入り」が目立ったアテネオリンピック野球競技だったが、決勝戦は前売り時点でソールドアウトだった。7000人収容の野球競技メインスタジアム、ヘレニコ野球場のチケットを買い占めていたのが日本人だったのは言うまでもない。しかし、五輪直前に長嶋監督が病に倒れ、チームに参加できなかった「長嶋ジャパン」はこの決勝の舞台に立つことはなかった。前日の準決勝が終わった後、球場前で呆然と立ち尽くす日本人ファンに申し訳なさそうにチケットの融通を頼んでいたのは、この試合を制したオーストラリアのファンだった。

固定化する野球代表人気と北京オリンピック

「ノルマ」だった金メダルは逃したものの、アテネオリンピックによって、野球界は代表チームが新たなビジネスの有望なコンテンツになることを知った。アテネの2年後、2006年に初めて行われたワールドベースボールクラシックは、日本中を熱狂の渦に巻き込み、低下が叫ばれていた野球人気の根強さを改めて世に知らしめた。この大会で「世界一」に輝いたメジャーリーガー、イチローを含む「王ジャパン」は、日本代表を収益の装置に変えた。人々の目は、2008年に北京で開かれるオリンピックへと向くようになった。

北京に向けての代表チーム、「星野ジャパン」が結成されたのは、オリンピック前年の2007年夏のことだった。プレ大会でプロの若手主体のチームで臨んだ日本代表は、これを制し、プロ野球シーズン後に台湾で行われた大陸予選であるアジア野球選手権に臨んだ。この大会に日本の野球ファンの注目が集まったのは言うまでもない。そして、下馬評通りこの大会を制した「星野ジャパン」は意気揚々と北京に臨んだ。

近場とあって日本のファンによるチケット争奪戦は前回以上に熾烈になった。社会主義国という特殊性のせいか、事前にチケットは国際流通市場にほとんど出回ることがなく、どこから手に入れたのか、ネットオークションで出品されていた日本戦のチケットを1枚あたり1万円近い価格で買ったように記憶している。

実際現地に足を運んでみると、野球会場となった北京・五棵村(ウケソン)には、チケットを持たずにやってきた日本人ファンであふれていた。路上で彼らにチケットを見せびらかすブローカーたちがどこでそれらを手に入れたのかは知るよしもなかった。この時のチケットの額面は、30~50元(約480~800円:当時)。これが、80~150元(約1280~2400円)で取引されていた。現地では高値とはいえ、日本のプロ野球の入場料と比べてさほど高くはない。ただし、目玉カードの日本対キューバ戦は最低でも300元(約4800円)、最高で1000元(1万6000円)と高騰していた。それでも、究極のオールスターと言える代表チームを普段より小さなスタンドで間近にみることを考えればそう高い買い物でもなかっただろう。実際、なんとかチケットを入手して、メイン球場のスタンドに駆け上がったファンが感動の声を上げていた。

「このメンバーをこんな近くで観ることができるなんて幸せだなあ!」

その一方で、日本、韓国戦以外は、スタンドはガラガラ。その日本や韓国が出場する人気カードでも、たとえ、内野スタンドが満員になっても、バックネット裏スタンドは常にほぼ無人だった。事前にチケットは完売だったはずのこの状況に、誰もが違和感をもったことだろう。

五棵村球場は、ネット裏とその両端にある内野スタンド、それに外野の簡易スタンドに分かれていたのだが、その外野席は、現地人用のようで、デーゲームともなれば、対戦カード問わず、「動員」がかかった小中学生とその引率者でにぎわった。ただし彼らの姿があるのは試合開始直後だけで、試合が進むにつれ、彼らの姿はスタンド下に消えていった。彼らは、知りもしないゲームを真夏の直射日光の下でじっとみることを拒否し、額面5元(約80円)のチケットをうちわ代わりに扇ぎながら、スタンド下で涼をとっていた。

そして、ネット裏席は選手の家族やVIPのためだけにあるようで、現地での野球人気の低さもあり、常に無人に近かった。この風景からは、このオリンピックがスポーツファンのためにあるのではないことがうかがえた。

周知のとおり、このオリンピックでは、「星野ジャパン」はメダルにすら手が届かなかった。そして、この大会を最後に野球競技はオリンピックの舞台から一旦姿を消すことになった。

そして、TOKYO2020

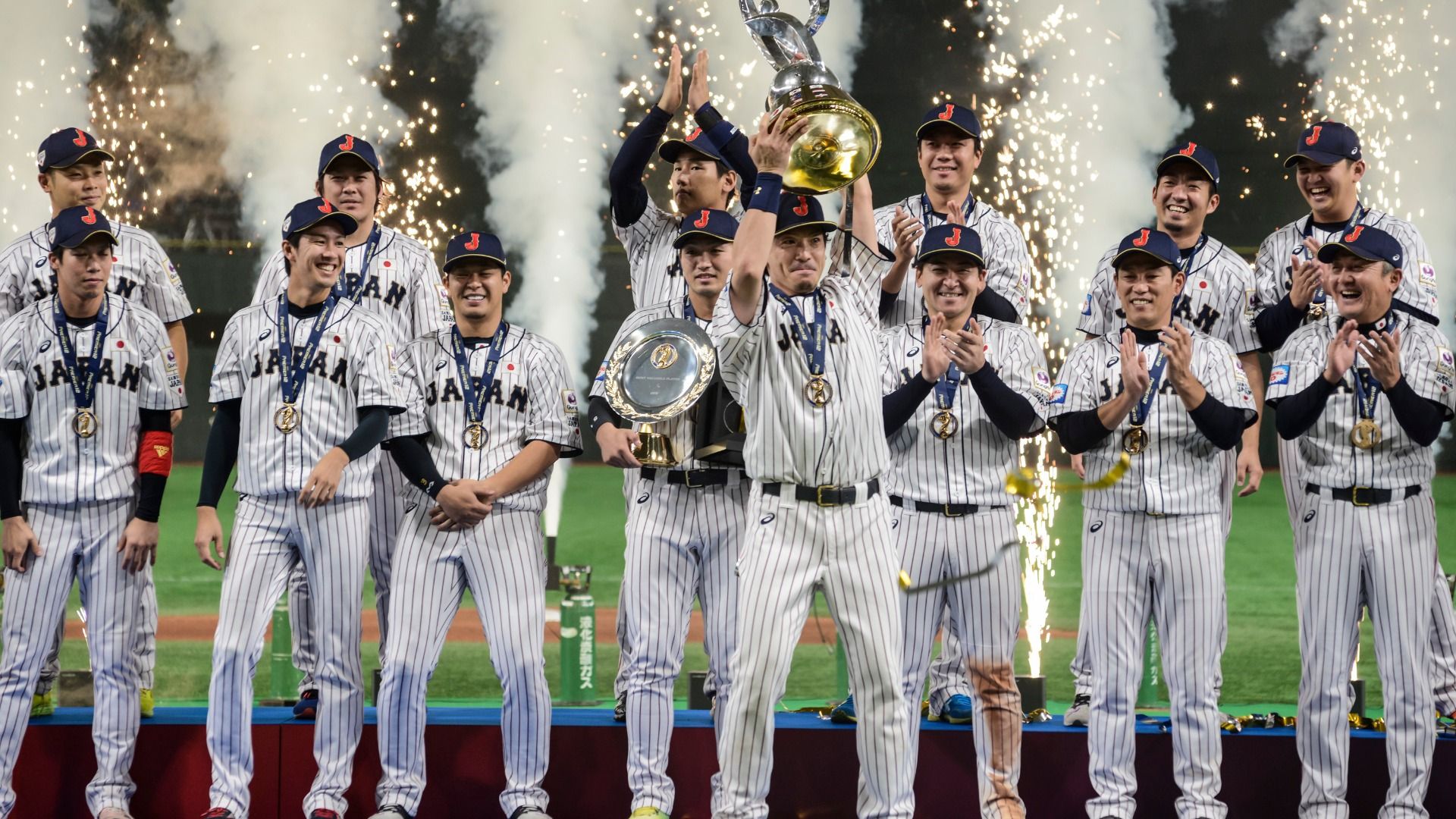

その後も、スポーツビジネスとしてのオリンピックは留まるところを知らず、成長を続けた。2013年9月、2020年大会の東京開催が決定すると、日本中が沸き立った。この間、プロ主体の野球日本代表チームは、「侍ジャパン」として常設化され、シーズン前後のテストマッチやWBCに加え新設された国際大会、プレミア12には多くのファンが集まるようになった。開催国による競技として、野球がオリンピックの舞台にもどることが決定すると、「今度こそ金」とばかりに日本中のスポーツファンの目は、侍ジャパンに注がれるようになった。

2016年8月に開催都市提案の追加種目として野球競技の開催が決定。翌2017年のWBCが終わると、2019年のプレミア12、そして東京オリンピック、その翌年のWBCに向けて、自身も代表経験のある稲葉篤紀を「侍ジャパン」の監督に据え、長期的な展望に立ったチーム作りをすることになった。NPBはこの「侍ジャパン」を「(セ・パ12球団に続く)13番目のチーム」と位置づけ、積極的なマーケティング展開を行い、東京2020を盛り上げようとした。

野球だけではない。他競技も半世紀ぶりに東京に帰ってくるオリンピックを成功させるべく、積極的なマーケティングを展開。日本のスポーツ界はさながら「五輪狂騒曲」状態になった。それだけではない、おりからの民泊ブームに乗じて、「オリンピック・バブル」の恩恵にあずかるべく、不動産に多くのものが殺到した。実際、私が足を運んだ過去のオリンピックでも宿代は高騰していた。アテネでは学校の教室のような大部屋に鉄パイプ製の2段ベッドを並べただけの安宿が1床1泊60ユーロもしていた。そこでは20ユーロ出せば、屋上に雑魚寝ができた。北京でも同様でホテルバブルの様相だった。

東京オリンピックのチケットは、大会前年の2019年5月から抽選の受付が始まった。私のようなフリーランスにパスはでないので、この抽選に申し込んだ。野球競技のすべての試合にエントリーしたが、幸い福島での開幕戦だけだったが、当選した。ちなみに、事前に対戦カードはわからないので、日本戦が見たい人でも、どの試合がそれになるかはわからないので、とりあえず申し込むことになる。

そのチケット価格だが、野球の場合、最低の外野席で4000円。最高のA席となると、決勝ではなんと、6万7500円、予選ですら1万3500円もする。ちなみに東京ドームの巨人戦の場合、最高のS席で6500円、立ち見で1200円である。

私が当選した開幕戦のC席は7000円。場所は内野のスタンドの端になる。これに「発行手数料」が324円かかり、さらにメモラビリア好きな私はチケットの紙発券を希望したので、印刷・発送料として864円かかる。800円と言えば、それだけで安いチケット代と大差ない。アテネのチケット業者を介した価格や北京の路上転売屋の提示価格の方がむしろ良心的に見える。

この十数年の間のオリンピックチケットの価格の高騰を、スポーツビジネスの成長の結果ということもできるかもしれない。しかし、スポーツが誰のためにあるのかと考えた時、この価格の上昇分が一体だれの懐に入っていくのか、考える必要はあるように思う。

このコロナ禍の中、「オリンピックありき」でものごとを進めようとしている政府の方針と方策を前に、果たしてそこに「選手ファースト」、「国民ファースト」の視点はあるのかと疑問を禁じ得ない今日この頃である。

(本文中の写真は筆者撮影)