「使われる核兵器」の時代、いま自覚すべき「唯一の戦争被爆国としての責任」ロシア侵攻から考える

ウクライナへのロシア軍侵略から40日が経過した。

ウクライナ軍によって奪還された首都キーウ近郊の街では、多くの民間人の遺体が痛ましい形で放置されているのが見つかった。ウクライナのゼレンスキー大統領は「何百人もの民間人が拷問を受け殺された」とメッセージを発し、ロシア・プーチン政権による「大量虐殺(ジェノサイド)」であり、戦争犯罪だと強く非難した。

一方、ロシア大統領府のペスコフ報道官は4日、「(報道された)映像にフェイクの兆候がある」と、ロシア軍の関与を否定する内容を語った。インタファックス通信が伝えた。

さらに、ロイター通信によると、ペスコフ報道官は、ポーランドに米国の核兵器配備の可能性などに言及した同国与党党首の発言を非難し、そのような措置は緊張を高めるだけだと述べた。

依然として、核戦争の脅威が、目の前に横たわっている。

筆者が運営する8bitNewsでは、先月24日、「ロシア軍侵攻 ウクライナ戦争から『核抑止について改めて考える』」と題し、予備自衛官で、日本安全保障戦略研究所研究員の田上嘉一弁護士と、米ハドソン研究所研究員で、アメリカの国防政策、核・ミサイル防衛を含む拡大抑止政策に詳しい村野将さんと共に「核抑止」の歴史を振り返りながら、いま、私たち日本人が考えるべき論点を明確にするLIVE番組を発信した。

核兵器の小型化、低出力化が進むことにより「核抑止」についての私たちの知識も行使しなくてはならない。田上さん、村野さんの分析を一部抜粋して紹介したい。

■ロシア側の侵攻や作戦の停滞から何を読み取るのか

田上:本日はアメリカから、ハドソン研究所研究員、安全保障の専門家の村野将さんをゲストにお迎えしてお送りします。今日のテーマは「核抑止について改めて考える」です。核兵器の抑止論について深堀しながら、日本に対する核抑止がこのままでいいのか、何か変えなければいけないのかなど、考えていければと思っています。

堀:ロシア軍の侵攻から1ヶ月が経過しました。3月24日現在、アメリカから見た景色として、ウクライナの情勢はどうでしょうか。

村野:色々な見方があると思いますが、戦局が膠着状態になっていたり、ロシアの軍事作戦が思うように進んでいないという面、補給の難しさや兵力の喪失など、ロシア側の侵攻や作戦に停滞が生まれているというのがまず第一にあります。原因としてはロシア自身の問題のほか、ウクライナの抵抗が思ったよりも強いというのもあります。ただその抵抗の強さがあることによって、軍隊同士が戦うというのではなくて、ロシア側としては民間人がいるエリアというのを意図的に狙って、政治的にウクライナ側が降伏するのを早めようと切り替えている部分もあります。

そこで小康状態、ある意味での戦場での手詰まり状態になっているが故に、それを打破するためにロシアがエスカレーションの梯子を一段階上にあげて、よりその被害が大きくなるような行動をとりつつあって、その一つには化学兵器の使用の可能性や、今日議論する「核の脅し」、そういったことの可能性が徐々に高まっているというのが現状かなと思います。

堀:以前にシリア難民キャンプを取材した際に出会った少女が、東グータという地域の出身で、まさにロシアの支援を受けたアサド政権が化学兵器を使ったと疑われる地域です。核こそ使わなくても、生物兵器、化学兵器は実際に投入されてしまうのかもしれないと思うと気が気ではないです。今日は核のことも絡めて、お2人に伺っていきたいと思います。

田上:今は通常兵器で、わざと一般市民に被害が出るようにすることによって屈服させるという手法でやっていますが、それがエスカレートすると生物化学兵器、例えば毒ガスのようなもので攻撃したりとか、核を使うという終局的な手段。「この先に待っているのは地獄だから早く降参しなさい」ということでプーチン氏としてはキーウ陥落を狙っているということなんですよね。

村野:まさにその通りだと思います。ゼレンスキー大統領らに、なるべく早く交渉のテーブルに乗ってもらい、ロシア側にとって有利な条件をのませるじかたちの外交交渉をしようと・・・それはフェアな外交交渉ではなく、当然戦場での有利不利というのが反映されることになりますから、なるべく自分達が有利なかたちで、その停戦交渉と呼ばれる場にひきずりだして、有利なポジションをとろうということですよね。

田上:今、ウクライナ軍が一部の都市をとりかえしたりしている状況ですが、変な話がんばればがんばる程プーチン氏としては手詰まりになって、よりエスカレーションの梯子があがってしまう恐れ、可能性があるというジレンマですよね。

村野:そうですね。これは戦争をしている側からもそうですし、外側から見ている直接の当事者ではない我々としてもどこで終わらせるのかというのは非常に難しいところで、過去の歴史を見ても、いつまで戦い続けるのか、戦い続けることによって戦局が好転すれば、停戦交渉の場で有利な立場で交渉できるというのがあるので、お互いに有利な状況になるまで戦おうというインセンティブはあるわけですよね。負けている側であればもう少し戦局を回復させてから交渉にのぞんだ方がイーブンな立場、相対的に良い立場で交渉ができるというのがあるので、どの段階まで抵抗を続けるかというのは難しいところです。

例えば歴史を振り返ってみても、第二次世界大戦中、日本の場合ですと東京大空襲というのを受けて、そこで戦争をやめていれば沖縄戦もなかったでしょうし、原爆投下もなかったということで、日本の場合は戦い続けるという決断をしたことが悲劇的な結末に繋がったという文脈です。

他方で、イギリスも似たような経験をしていて、ナチスドイツから1940年代に、ロンドンに対する断続的な空襲があって、民間人の死者が多く出ました。ですが、もしそこで戦争をやめていれば、今の欧州の世界地図というのは変わっていた可能性がある。イギリスがとられていれば、その後のノルマンディー上陸作戦もできなかったでしょうし、そこで市民たちが耐え抜いて空襲に屈服することなく戦い続ける、イギリスを参戦させ続けるという決断をしたことによって、ノルマンディー上陸作戦をやるきっかけができ、そこから戦局を挽回して連合軍、連合国がナチスドイツに勝利するという歴史をつくったという側面もあります。同じ戦略爆撃を受けたという国、そこで戦い続けるという決断をした国が2つありますけれども、どのような結末を迎えたかは大きく歴史として違うので、非常に難しいところではあります。

田上:後から歴史を振り返れば、あの時の判断は正しかった、間違っていた、などがありますがその時は分からない。今回ゼレンスキー大統領はイギリス議会でチャーチルの演説を引用しましたが、そのあたりは今、ウクライナの置かれている状況が当時のイギリスの状況と同じなんだというところを、一つ言っているところはあるのかなと思っています。

■「核抑止力」NATOとロシアの駆け引きの全体図

田上:今日のテーマの「核抑止」に入っていきましょう。本来、核抑止というのはお互いに効いているはずで、「お互いに核を持っているので、使ったらどうなるか分かっているよね」ということで抑止が効いているはずですが、今回は一方的にロシア側の抑止。「ウクライナにもしNATOが入ってきたら我々は核を使う」など、ある種、アメリカをはじめNATO側がそれ以上のことはできない、抑止が効いている状態です。アメリカは早い段階からロシアが侵攻するという情報を察知していたはずですが、現状抑止のイニシアチブはロシアにあり、常にプーチン氏側が戦争をやめるも、より進めるもエスカレーションをあげるもすべてコントロールしているかのように見えます。ここは何かやりようがなかったのかということをお伺いしたい。

村野:いくつかの要因はありますが、一つ目としては、軍事的な介入、もしロシアが侵攻してきたら軍事的に介入するぞという決断に至るまで、アメリカ国内のコンセンサスがなかったということもそうですし、アメリカだけではなくNATO全体でロシアと本気でやり合う覚悟を事前に決められなかったというのはあると思います。これは集団防衛体制の難しいところではありますが、NATO諸国が参戦するということは、同時に攻撃を受けるリスクを負うということでもあるので、その瞬間にNATO諸国のある一国が攻撃を受けた場合に、全体で対応するということに建前上なってしまうので、それぞれの国々のコンセンサスがないと、そういった脅しに信ぴょう性がないということがまずあったと思います。

アメリカ国内でも同じで、もちろん大統領自身が最終的には決断してやるぞということを論理的には言えるわけですけれども、少なくとも2月末までの段階では、アメリカが自ら兵力をもってロシアの侵攻を抑止するという強いコンセンサスをとれていない、未だにアメリカが直接介入すべきだという世論は過半数を超えている訳ではないので、引き続き、国内的なコンセンサスがとれないというような事情があるのだと思います。

もう一つは、やはりバイデン大統領自身の問題として、彼はオバマ政権の副大統領だったわけですが、当時から安全保障における核兵器の役割を低減させていくということに対して、オバマ大統領と似たような信念を持っていて、それを繰り返し明言してきているので、ここで核の脅しには核の脅しで対抗するというようなことを政治的に言えなかったというのもあるでしょう。

本人も核には頼りたくない、ロシアとの核エスカレーションのリスクはおかせないというのを強く感じているところはあると思います。侵攻が始まる前のインタビューや記者会見でも、しきりに彼は「アメリカとロシアが直接戦ったらそれは第三次世界大戦になる」のだと、つまり核エスカレーションのリスクがあるのだと繰り返し言っていたことからもわかるように、彼は核の要素を全面に出してロシアとことを構えるということを大きくリスクとして捉えていると思います。

これは本来、抑止理論の観点からすると、こちらもリスクをとらないことには相手を抑止できない、要するに相手が脅しを仕掛けてきたこと自体にリスクがあるわけなので、そのリスクを回避しようとするために引き下がるということをしてしまうと、向こう側から無限にプッシュできるということになる。どこかの段階でこちらもやるぞというエスカレーションを一段あげないと抑止というのは本来効かないわけですが、バイデン大統領は核や軍事力の要素というのを全面的に出すわけではなくて、間接的な武器支援や情報支援によって、それを担保しようとしているというのが現状です。

田上:例えば卑近な例で言えば、抑止が効いている状態というのは実際の殴り合いが発生していない、ヤクザやヤンキーで言えばお互いにメンチを切っている状態だと思うんですが、そこで相手がグッと睨みを効かせて来た時に、スッと目をそらしてしまったら後はずっと押し込まれてしまうという感じなのかなと思います。

■核抑止理論の変遷を1946年から遡る

堀:核を使用する時というのは、かつて日本が被ったように戦争の終わり、終わらせるためにといったイメージで、今の使い方と違うのかなと思います。終わりではなく始まりになってしまうのかな、というのは今日お話の中で聞いてみたい部分ではあります。

田上:核抑止というと、アメリカの頭のいい人を集めて、こうなったらどうなる、ああなったらどうなるというシミュレーションを繰り返して、その政権ごとに戦略を打ち出している・・・アメリカで新しい大統領が生まれるたびに、「うちの政権は核をこういう風に考えています」というのが出ているんだなと改めて思います。ぜひ村野さんに、アメリカ核抑止の変遷を伺いたいです。

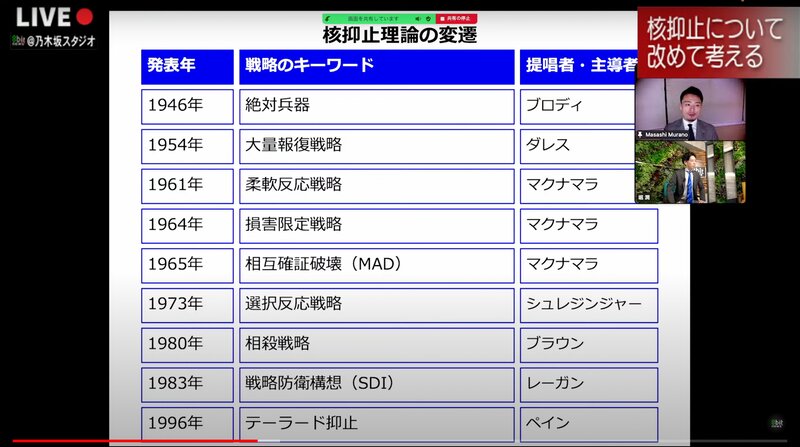

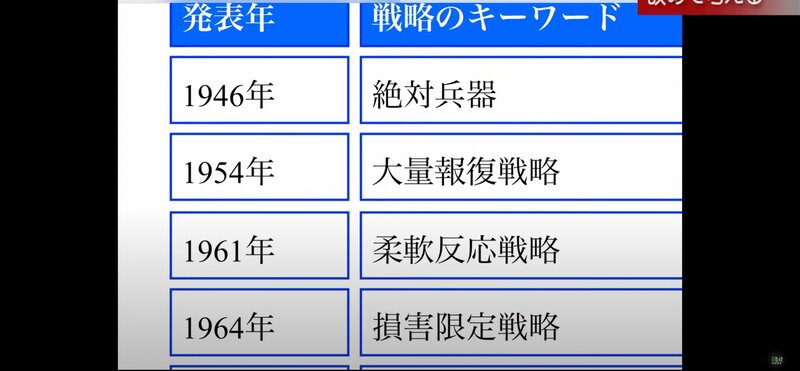

村野:まず抑止という概念、それはこの図のとおり1946年にブロディという人が、『絶対兵器』という本を書いた時に誕生したものですが、その前に、抑止というのは耐え難い打撃を与える、例えば都市部に対する大規模核攻撃みたいなものをやられたら大規模核攻撃でやり返すぞという脅しに基づく「懲罰的抑止」と、相手の行動を無力化できる能力、例えばミサイル基地に攻撃して相手の軍事力を無力化するとか、あるいはミサイル防衛によって損害を限定するというような「拒否的抑止」という二つの概念があります。現在まで続く核戦略をめぐる議論というのは、この懲罰的抑止と拒否的抑止の役割やバランスをどのようにとっていくのかというような、議論の揺れ動きだと考えられます。

1946年の絶対兵器の概念は、広島長崎の経験を見て、破壊力が大きすぎる兵器というのは実際に軍事使用を目的にすることはできないと、その役割は戦争を抑止すること、つまりやられたらやり返す懲罰的抑止にしか使えない、そして懲罰的抑止というのは事実上「そうなる」というのを想像させて抑止するということなので、実際に兵器を使うことというのは想定しないわけです。「核の役割というのは抑止に限定される」という概念です。核抑止の原型ということになります。当時、第二次世界大戦が終わって、経済的にアメリカが疲弊していたということもあり、財政が厳しい中である意味「コスパのいい」ソ連に対する抑止戦略というのを確立しないとならなかったという状況がありました。

■1954年 ダレス国務長官が提唱「大量報復戦略」とは

それから1952年、第二次世界大戦が終わって5年後にはもう朝鮮戦争が始まるので、そこでもまた戦費が拡大して更に金銭的に困窮してきたという背景がある中で、1954年にダレス国務長官が提唱したのが「大量報復戦略」というものです。これは、当時数に勝っていたソ連軍が欧州に侵攻してくるかもしれないという状況に対して、核兵器による都市部への大規模報復をやるぞと、早い段階で大規模報復をやるぞということによって、ソ連のあらゆる軍事行動を抑止しようという発想でした。お金がなくて通常戦力が補えないので、やむを得ず核による懲罰能力で補完しようという戦略。

コスパがいい抑止戦略ではありましたが重大な欠陥があって、核兵器の報復に過度に依存する戦略というのは、万が一抑止が失敗してしまった時に、次の一手としてまったく罪のない相手国の一般市民を大量に巻き添えにする都市部への報復をする以外の選択肢がなくなるということです。そうなると通常戦力への投資を節約する代償として、アメリカ、NATOとしては降伏するか、もしくはソ連との全面核戦争の覚悟をするかの究極の二者択一になる状況がすぐに来てしまうということになったわけです。

1957年にソ連はスプートニクを打ち上げて、ソ連もアメリカに対する核能力、ミサイル能力を強化しつつある中で、こうした核に過度に依存する戦略というのは信ぴょう性がないのではないかということで、「大量報復戦略」についての批判が1950年代の後半くらいにでてきます。

この頃、アメリカが前方配備している爆撃機の配備態勢が、ソ連の攻撃に対して実は脆弱なのではないか、あるいはアメリカはもう少し防御能力、拒否能力を強化すべきなんじゃないかと、要は核兵器というのは使われないことを前提にする兵器ではなくて、実際に使われた後にどのように生き残るか、どのように反撃をするかというような、核戦争を勝ち抜くための打撃力と防御力を真剣に考えないといけないのではないかという議論が1950年代の後半に活発になってきて、それらの議論というのを次のケネディ政権で実際に採用するわけです。それが「柔軟反応戦略」というもので、1961年に採用されました。

ここでの重要なポイントは、急激なエスカレーションを避けるために、紛争の初期段階で大量報復戦略のようにいきなり都市に反撃するのではなくて、最初に攻撃の目標や軍事目標を優先しましょうというもので、裏をかえせばソ連軍を早い段階で消耗させて西側が受ける損害を限定する、拒否的抑止を重視するという戦略です。全面核戦争に至らない段階で幕引きをする、事実上の限定核戦争を可能にするという意味では画期的な戦略でした。

■始まった核兵器の「低出力・小型化」

出力の小さい核兵器ができてくるのもこの時期です。軍事目標を狙うのであれば、あまりにも破壊力の大きいものよりも、より小型のものの方が使えるということで、威力の小さい核兵器が出てきたのがこの時代です。あらゆる列度でエスカレーション管理、エスカレーションコントロールを行うというのがこの柔軟反応戦略の骨格にある論理ですが、この様々なオプションを用意することによって抑止のコントロールを効かせようと、エスカレーション管理の主導権は握っておこうという論理は、今でも抑止論の理想的な考え方とされています。

1960年代の後半からソ連の核戦力の増強が本格化して、核による損害限定や初期のミサイル防衛のようなものを考えたところで、ソ連がものすごく核能力を高めてしまったので、事実上損害限定というのはあくまでも論理的な可能性にすぎず、ソ連の核攻撃から損害を限定するのは難しいというような状況が出てきました。そこでアメリカが選択した方法というのは、仮にソ連が第一撃を仕掛けてきたとしても、最終的に耐え難い損害というのはやり返せる、確実に生き残って相手に対して報復をできる能力を持つことによって、アメリカと同盟国に対する攻核撃を抑止しようという発想がでてきて、これを「確証破壊戦略」とよびました。

結局その後も、ソ連の核文化というのは続いてしまったので、アメリカとソ連というのは次第に実質的な相互確証破壊というような状態になっていきます。その結果、1970年代頃からお互いが常に脆弱な状態、相互脆弱性とよびますが、それに基づいた戦略的な安定の維持を目指すべきか、もしくはお互いが脆弱な状態というのは許容できない、相互確証破壊の状況から何とか抜け出して核戦争に勝ち抜く能力を目指すべきかという二つの派閥の中で大論争が起きます。

その象徴となったのが1983年、レーガン政権の戦略防衛構想で、レーザー衛星のような宇宙システムと地上の迎撃システム、弾道ミサイルの迎撃システムを組み合わせて、ソ連の核ミサイルを無力化しようという壮大な計画、これはスターウォーズ計画などとも呼ばれています。これは今現在、我々が享受している弾道ミサイル防衛技術の基礎になっているプログラムです。この戦略防衛構想というのは、まさにこの相互確証破壊は受け入れられない、拒否的抑止力を強化することによって核戦争を勝ち抜くことを追求して抑止力を高めよう、という議論の流れを色濃く反映するものでした。

ただここで同時に、アメリカ側が圧倒的な防御優位というのを本当に実現できるのだとすると、理論上、相手から報復されるリスクというのを恐れることなくアメリカ側から先制攻撃を仕掛けられるのではないかというような・・・あくまでも理論上の話ではありますが。そういうことが実現できるようになってしまうと、逆にソ連側からやられるのであれば先にやってしまった方がいいのではないかということで、戦争で勝つ体制を追求するということは、実際にはソ連からの先制攻撃を招きやすくなって、二国間の戦略的な安定性を損ねてしまうのではないかという反論もありました。

田上:第二次世界大戦の時に、日本がこのままいくと石油がなくなって負けるので、負ける前に先に真珠湾を、という話とある種似ているところがありますよね。

村野:そうですね。それを先鋭化させていくと、ソ連としてはアメリカにあるICBM(大陸間弾道ミサイル)を一撃で全部たたいてしまおうとか、特に1970年代から80年代にかけては、アメリカのICBMをどんな風に配備したらいいのかというような細かい論争がありました。そういったことをやっているうちに、戦略防衛構想で計画されたプログラムの多くというのは、結局ソ連が崩壊するまでの実用化されなかったものも多くて、結果的にこういう野心的な防衛戦略というのを打ち出したことによって、ソ連がそれについていけず国家として疲弊し、冷戦の終結を早めたという解釈が、アメリカの保守的な、あるいか国防を重視する人たちの中では支配的なものです。

他方、別の見方をすれば1980年代の後半には、第一次戦略兵器削減条約など、アメリカとソ連の間で核体制の透明性を高めようという対話があったのも事実で、結局この冷静の末期における核政策の評価というのは定まっておらず、党派や見方によって違うというのが現状です。

田上:実際に核兵器を所有しあっていると、戦ったら皆死んでしまうわけで、時間切れを狙って相手が疲れるまで待つということ位しかないのかなとも感じます。アメリカの国防の膨大な情報を本当に分かりやすくかいつまんで解説いただいて、ありがとうございました。

■日本の「核共有」が現実的ではない理由

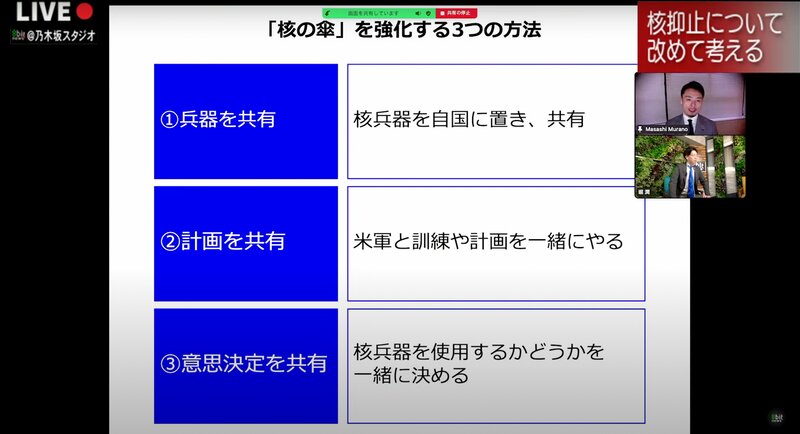

田上:話題を変えます。安倍元総理がテレビで発言したことによって、「核共有」というものの存在、共有というと核武装に比べるとなんとなくライトで、良い印象を持つ可能性もあるということで話題になって、では実際、核共有とは何なのかというところ・・・単に例えば日本、NATOやドイツに置いてあるだけで、実際のトリガーはアメリカ側が持っていて、アメリカは使いたい時に使えるけれどドイツが使ってくださいと言っても使えるわけではない、ドイツが拒否をしてもアメリカ側は使えるというということで、抑止としては意味がないのではないかという議論がネットなどでも行われていましたが、村野さんはどのようにお考えでしょうか。

村野:そうですね。私自身は、少なくとも今現在NATOで行われている核共有のモデル、「核兵器を自国に置き共有する」というのはそのまま日本に当てはめることはできないし、NATOにはアメリカが管理する核爆弾が5か国の中に置いてあって、有事の際はアメリカ大統領の許可のもと5か国の航空機に搭載して使うということにはなっていますが、私が聞く限り、今、ヨーロッパに置いてあるアメリカの核爆弾を使った作戦計画というのは実際にはないです。

なぜかというと、端的には今軍事的な必要性がないからですが、核共有というのは1950年代後半から60年代にかけてNATOが成立していき、アメリカのヨーロッパに対する防衛コミットメントが明確になるかならないかという時期にできあがったものだったということ、また、まだミサイルの技術が高くなかった頃にできあがったものなので、戦闘航空機に搭載する威力の小さい核爆弾の役割というのが当時はあったわけですが、今はその代わりになるものが徐々にでき、命中精度が高く且つ爆発威力が小さいもの等がでてきているので、軍事的な有効性というのは今はあまりないということです。

ただ同時に、それを通じて自分達の領土に置いてあるアメリカの核爆弾をどういう風に使うのか、欧州諸国としてはアメリカが核を使うタイミングが早すぎても困るし、遅すぎても困るので、リスクを引き受ける以上は自分達もアメリカがいつ核を使ってくれるかという政策決定に関与する権利がある、そのテーブルを用意してくれということで、核計画作業部会というのが核共有のメカニズムとほぼ同時に立ち上がって、今は国防大臣レベルの核計画作業部会が残っていて、NATO諸国全体の協議体というのが残っています。冷戦期の時からです。

今、重要なのは図の②と③の部分で、①の部分は軍事的に使うことはほぼ考えられませんが、計画と話し合いの場というのは設けておく必要があり、それを、全体を通じて我々は核同盟として一体性を持っているとして、例えば欧州の場合はロシアに対して抑止を効かせようというのが冷戦期からの名残として残っているのが現状です。

やはり憲法9条や非核三原則などと似ているところもあり、両方とも今、何もない状況で何らかの原則をつくりましょうというということであれば、ああいうかたちにはならないと思います。昔からあるもので、運用上問題があるにしても、そこを政治的なコストを支払ってまで変更することでもないのではないか、割に合わないのではないかということで継続してきている部分もなきにしもあらずなので、欧州の核共有というのも、今現在、これまで何もなかった状態で新しいものをつくるとなったらこういうかたちにはならないと思います。

田上:ドイツ等に置いてあるアメリカの核爆弾は象徴のようなもので、「昔尊かったので今も置いている」というような、そんなニュアンスなんでしょうか。

村野:まさにそういうことです。2000年代の後半から2014年、ロシアのクリミア侵攻があるまで、欧州諸国、特にドイツは反核感情が高まってきたこともあっていわゆる「東アジアモデル」、それこそ日本や韓国でやっているように実際に爆弾を置く必要はなくなっていて、協議メカニズムだけ残せばいいのではないかという議論が当時あったんですね。それがひっくり返ったのが2014年のクリミア侵攻で、その時にプーチン氏が核の脅しをチラつかせながら侵攻するということを実際にしたので、それ以降は、欧州における核の役割というのは評価されるという流れになっています。

田上:日本は今、アメリカの核の傘に守られていると、東アジアモデルで守られていますよということで、アメリカの核というのは今もこの図の三本柱、とてつもない距離を飛んで相手の都市を爆撃できるような「ICBM」、潜水艦から撃てるミサイル「SLBM」、後は爆撃機に積んで落とすという三つを所持していて、これは三つとも日本を守っているという理解で良いのでしょうか。

村野:そうですね。これらはそれぞれ異なる役割があって、それぞれの長所と短所を補うという役割になっているからこの三つが必要ということになっているんですが、もちろん今日本はこれをいつ使うかという直接的な判断には関われないのですが、例えば2017年に北朝鮮とアメリカの軍事的な緊張が高まった時には、B52と航空自衛隊が共同演習をして、アメリカの核を積んだ爆撃機が近くにあるということを北朝鮮にアピールしたり、爆撃機というのはプレゼンスを示すことができるものです。敵に対する抑止であると同時に、同盟国にも守っていますよという安心を与える役割もあります。

他方、ICBMはアメリカにアクティブなもので350-400ありますが、これだけの数のICBMを一気に無力化しないと、アメリカから核攻撃を抑え込むことは敵としてはできない。それだけの力を備えるのは軍事的にも経済的にもハードルが高いので、それだけの覚悟がないとアメリカとはやりあえないということを示すためにこのICBMというのを残しています。アメリカもロシアも、お互いの置いている場所は把握できるようになっている。なのでこれに反対する人というのは、いつまでも、どこにあるか分かっているものを置いておくのはむしろターゲットになって危険であるという議論と、もし核戦争になったら最初に破壊してしまおうという誘因が働くのでICBMが危険であるという人。そういう人が中にはいるので、アメリカの核体制は爆撃機と潜水艦型だけでいいのではないか、という議論が昔からあります。

田上:「うちの街にICBMが置かれます」といったようなことに対して、「ちょっとやめてよ」などとは、アメリカの人々はならないのでしょうか。

村野:1980年代に次世代ICBMをどういう風に配備するかという話になった時に、ものすごい論争がありました。戦争になればまず核兵器で狙われる場所になるので。

■米国本土のICBMが到達するまでの「30分間」を考える

堀:日本が核の傘にあるという話がありますが、ICBMでアメリカの大陸から放ったとしても、例えば中国、北朝鮮、ロシア等に到達するまでは時間がかかりますよね。

村野:30分くらいですね。

堀:日本として、この30分をどのように考えれば良いでしょうか。

村野:それはとても重要なポイントで、まず事実関係としてアメリカが持っている長距離の打撃能力の中で、もっとも敵を短時間でたたける手段というのがICBMとSLBM(潜水型)です。ただ、どこから発射するかという問題もあって、単純に短距離から撃った方が到達は早いですが、要は武装解除・・・今にもミサイルを撃とうとしているという北朝鮮や中国がいる時に、それに対して攻撃を仕掛けるということになると、やはりいくらICBMやSLBMであっても限界がある。かといって日本から発進する戦闘機は、朝鮮半島上空に行くには早くても1時間くらいかかる。

ミサイルの上昇段階でこれを撃破するということになると、相手に対地攻撃をするような体制とほぼ同じようなかたちになっていないと阻止できないわけです。日本の場合は近いと言っても中国に対しても北朝鮮に対しても海を隔てて距離がありますので、日本の場合、なぜ先ほどの航空機をベースにした核共有、NATO型のような形がフィットしないかというと、そういう作戦で日本に核爆弾と航空機を置いても、発射直前のミサイルを阻止するためには時間がない、ほとんど軍事的には意味がないということです。ですので、これらのミサイルを即時に破壊することができないので、日本の場合はミサイル防衛、第一波は受け止められる体制というのをつくっておいて、第二波以降が飛んでこないように攻勢作戦をできるようにしましょうというのが、今の敵地攻撃の議論ということになります。

田上:日本に核共有をするとしたら、どういう方法があるのでしょうか。

村野:私はどういう方式であったとしても、日本国内に核を配備することの意味はほとんどないと考えています。飛行機に積むものというのは基本的に積みっぱなしにしておくことはできませんし、飛行機を飛ばしっぱなしにしておくこともできない。爆撃機があればできるが、運用上脆弱すぎる。離着陸している時に狙われるでしょうし、基地にある状態の時に狙われる可能性があるので、足が遅い航空機ベースのものは適していません。

なおかつ今は中国、北朝鮮のミサイル戦力が増強されてきているので、もし戦争になった時には航空基地というのは最優先目標になるわけです。今ウクライナでも、ロシアがウクライナの空軍基地や空港に対してミサイル攻撃をしましたが、まず飛び立てなくなる可能性というのがあるので、飛行機をベースにする核戦略というのは、私は使えない、日本には向いていないと考えます。

ICBM、日本の場合は中距離弾道弾に核を積むということについては、それもミサイルにつけっぱなしにしておくことというのは管理リスクがありますし、当然地元の反対というのはあるでしょう。核の弾頭を貯蔵しておく施設の安全性、そこが狙われるということも当然あるのでリスクがある。最後の選択肢としてSLBM、潜水艦に積む。これやっているのはイギリス、フランスなどですが、SLBMを運用するにはサンクチュアリ(聖域)が必要で、イギリスの場合はスコットランドの奥の方に他の潜水艦が入ってこられないような場所があって、そこが安全な海域に事実上なっています。

日本の場合、サンクチュアリをどこに設けられるのか、日本海にしてもロシアの潜水艦は入ってくるでしょうし、最近は、中国の潜水艦に対する対地能力というのも上がってきているので、そうした状況・・・それ以外にも日本の海上自衛隊は、例えばミサイル防衛であったり、イージス・アショア計画がとん挫したり、様々な任務をやらなければならない中で、通常戦力の増強よりも核戦力の増強を優先すべきなのか、ましてやアメリカの核の傘がある中で・・・ということを考えると、優先すべきことは他にあるのではないかというのが私の思うことです。

例えばその一つとしては、いわゆる敵基地攻撃能力、私は核兵器そのものをアメリカと共有する必要はないと思いますが、欧州がやってきたように、いつどこで、どういうタイミングで核を使ってくれるのかくれないのかということを、政治の高いレベルのマンデートを受けた上でアメリカと常に議論しておくことが絶対に必要だと思っています。

2010年から日米拡大抑止会議というのが年に2回、核抑止に関する協議があり、10年以上続いています。私はこれを閣僚レベル、2+2(ツー・プラス・ツー)にぶら下がるかたちで、よりハイレベルのマンデートを受けるかたちでアップデートさせる必要があると思います。その中で、具体的にどういうシナリオで、どういう危機になった場合にどういう攻撃をして欲しいのか、あるいはすべきではないのかということを考えなければいけないと思います。

ただこの核のターゲティングや作戦計画に、外国を関与させることというのは、アメリカは今、NATOの中ではやってきていないんですね。最終的な細かい核作戦というのはアメリカの戦略軍のごく一部が作成しているもので、政治的なハードルもあってなかなかここにコミットするのは難しい。ただそのきっかけとして、欧州の場合は核兵器の共有プロセスによって、この核の協議プロセス、作戦計画プロセスをなるべき開示させていこうというテコにしたわけですが、私は日米の場合は、日本が今後持っていくであろう長距離の打撃能力をテコにして、日米の共同作戦を、核と通常兵器を合わせた形でシームレスにしていく必要があると思います。

例えば中国にしても北朝鮮にしても、彼らのミサイル戦力というのは基本的に核兵器と通常兵器両方搭載できる両用のミサイルで、これを直接攻撃することがないとしても、関連する通信システム等をもし日本とアメリカが協力して攻撃するということになった場合には、向こう側としては核システム、核と非核の両用システムに攻撃を受けているという認識になる可能性があるので、核エスカレーションに走る可能性がでてきます。それを防ごうと思えばそういうことを考えなければならないわけです。今、ウクライナでもそうなっているように。

この問題に対処するためにはやはり通常戦力だけのことばかり考えているべきではなくて、核エスカレーションの可能性というのがありうるのだということを踏まえた上で、アメリカにもその核の運用をしている人たちにしっかりコミットしてもらって、要するにインド太平洋軍のオペレーションが、もしかすると核エスカレーションを起こす可能性があるということになるのであれば、日本のアクションが核エスカレーションを引き起こす可能性があるのであれば、そこは事前に密接に議論をしておくべきだと思います。

最初に申し上げたように核エスカレーションの可能性があるということは、アメリカも核で対応する準備をしておかないと抑制できないので、そこは有事になった場合にいきなりやるというのは無理なので、平時の段階から様々なシミュレーションや演習を繰り返すことによって問題点を明らかにして、どういうリスクがあるのか、またそのリスクを軽減させるためにはどうするのかというのを、あらかじめ、特に台湾との問題であれば日米だけではなくて台湾も入れてやる必要があるでしょうし、北朝鮮の問題であれば日韓関係が難しい中ではありますが日米韓で本来は綿密に協力してやるべきこと、普段からやっておかないと本番ではできませんよということではないでしょうか。

■「使われる核」の時代、村野さんが語る「唯一の戦争被爆国としての責任」

村野:最後に一つ言っておきたいのが、先ほども冷戦期の核戦略をめぐる議論の中で、核というのはひとたび使ってしまうと人類の破滅に繋がってしまうから使えないんだという議論があったという話をしました。また、特に広島、長崎の経験のある方からはやはり核兵器というのは甚大な被害をもたらすものだから、一発でも使ってはならないのだという規範があると思いますし、道徳的にそれはある意味正しいことだと思います。

ただ、先ほど申し上げたように今、核兵器というのは小型化、低出力化、それから軍事目標を優先的に狙っていこうというような動きが支配的になっていての核兵器の威力が小さくなっているということは、実際に核が使われたとしても、そこで被害が限定される恐れというのはあるわけです。それはつまり、冷戦の時の核対決、米ソの核戦争というのはまさに人類の滅亡に繋がりかねない、全面核戦争にエスカレートする可能性が高かったからこそ問題でしたが、今われわれが直面している安全保障環境というのは、核が使われたとしても人類の滅亡に繋がらない、全面核戦争にまでエスカレートしないのではないかという自信を持って、それを脅しに使って現状変更している国があるから危険なんです。

例えばロシアであり、北朝鮮であり、場合によっては中国です。核が使われたとしても人類が滅亡しないという自信を持っている国、だからこそ使ってもいいんじゃないかという風に思う国がいるという危険がそこにはあって、そのためには核兵器というのは絶対に使われない、あるいは、使われた後のことを真剣に考えないといけないもので、使われた後にどういう対応をするかということを考えておくためには、例えば、もし1回日本が核攻撃を受けるようなことがあればアメリカは絶対に核報復をするのだから、むしろ日本に核を置いておいた方が抑止力が高まるのだという考え方も、理論上できるにしても、私は核の要素で一旦ひきつけてアメリカの報復を促すという発想はやはり危険だと思っています。同時に、もし使われてしまった時にどうするのかというのは真剣に考えておく、そのために何が必要かという積み上げの議論をしておくことが、唯一の戦争被爆国としての責任ではないかと思っています。

###