コロナ禍の自殺、なぜ増えた? 「リア充自慢」と「心の安全運転」の深い関係

新型コロナの影響で自殺率が急上昇しているとの報道をよく目にする。そこに登場する精神科医によると、自殺増加の背景には「コロナうつ」があるという。確かに、閉塞感や窒息感が漂う日々が続いている。

しかし、さらに突っ込んで、「コロナうつ」の原因を見ようとしても、ぼやっとしていてはっきりとは見えない。自殺の原因を追究することは重要だが、どうやら簡単ではなさそうだ。

「コロナうつ」の背景は?

報道が根拠としているデータは、警察庁の統計であり、そこでは、自殺の原因・動機の内訳が示されている。失恋などの男女問題、学業不振などの学校問題、仕事疲れなどの勤務問題、夫婦関係の不和などの家庭問題、うつ病などの健康問題、生活苦などの経済・生活問題といった具合だ。

遺書など自殺を裏付ける資料から原因・動機を特定しているようだが、分類するのは、さぞかし大変だろう。なにしろ、本人に聞きたくても聞けないのだから。もっとも、本人に聞けたとしても、それで本当の原因・動機が解明される保証はない。そのことは、犯罪の動機探しを考えれば、理解しやすいだろう。

テレビなどでは、「警察では犯行の動機を本格的に追及する方針です」とよく聞かれるが、これは誤解を生む表現だ。実際、警察では、動機を本格的に追及し、解明することは行われていない。その法律上の義務もない。法律が要求しているのは、事実の特定であって、動機の特定ではない。

そのため、警察の取り調べには、動機を解明できる精神科医や心理学者は加わっていない。取り調べに当たる警察官にとって重要なのは、「供述調書に書かれた動機」で検察官や裁判官を説得できるかどうかである。

検察官や裁判官も、犯罪心理の専門家ではなく、法律の専門家である。裁判所の仕事は、事実の確定であって、動機の解明ではないのだ。したがって、皆が納得できる動機があれば、それで十分なのである。

そういえば、供述調書に書かれた動機について、「動機、動機と言うからめんどくさくなり刑事のそれに合わせた」という反論が報道されたこともあった。もっとも、金閣寺放火事件(1950年)では、犯行の動機として、「美に対する嫉妬」と供述調書に書かれてあったそうだが、これは例外だ。

このように、自殺にしろ、犯罪にしろ、なんとなくそれっぽい原因・動機を挙げて、認識の共有が図られているのが現実である。そうすることで、けじめをつけ、社会を再起動させているわけだ。

「心理学的な原因」の社会学的原因

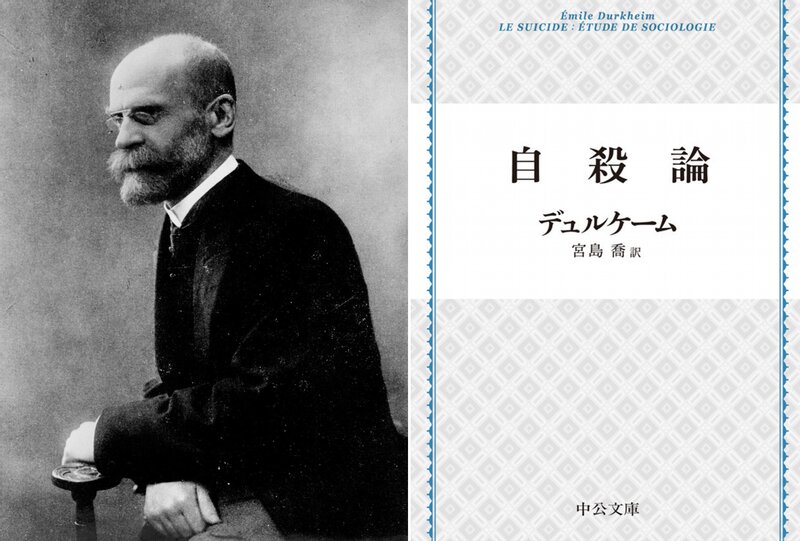

こうした個人的(私的)な原因・動機の指摘に飽き足らず、その背景にある社会的原因に初めてメスを入れたのが、1世紀前にフランスで活躍したエミール・デュルケムである。それまでは、自殺の原因・動機を論じる者は、心理学的な説明に終始していたが、そうした分析枠組みの呪縛が解かれたわけだ。そのため、デュルケムは、「社会学の父」と呼ばれている。

デュルケムは、何よりも「集団を比較すること」を重視し、自殺率が高いのは、女性ではなく男性、農業ではなく商工業、農村ではなく都会、カトリックではなくプロテスタント、既婚者ではなく未婚者、有事(戦時)ではなく平時、といった結論を導き出した。

デュルケムは、こうした差が生じる理由を説明するツールとして、4つの自殺タイプを提示した。ただし、注意しなければならないタイプは2つだけだという。それらは、「自己本位的自殺」と「アノミー的自殺」と名付けられた。

「自己本位的自殺」とは、最も理解しやすい自殺パターンで、社会的絆の切断が背景にある自殺である。自殺の原因は「孤立感」や「疎外感」として説明されることが多い。

これに比べると、「アノミー的自殺」は難解だ。犯罪問題における「アノミー」の方が分かりやすいかもしれない。デュルケムにとって、自殺と犯罪は、同じ原因から生まれる異なる結果なのだから。

限りないもの、それは欲望

デュルケムによると、犯罪の背後には人間の無限の欲望があるが、社会的連帯に基づく社会的規制によって、この欲望に限界が設けられているからこそ犯罪は防がれているという。要するにデュルケムは、「犯罪に駆り立てる力(欲望)―犯罪から引き離す力(統制)=犯罪」いう公式を打ち出したのである。

デュルケムはこの公式を使って、次のような興味深い主張をしている。社会の進歩には欲望(プッシュ)が必要なので、それが統制(プル)を上回っていること、つまり犯罪が存在していることは異常ではない。しかし、急激な社会変動により混乱が生じると、一方では欲望があおられ、他方では統制が揺らぐため、犯罪が必要以上に増加してしまう。

この統制水準の低下(規範の喪失)による欲望の無規制状態(私利私欲の野放図状態)が、デュルケムが言う「アノミー」である。アノミーは、否定の接頭語「ア」と「ノモス(規則)」を意味するギリシャ語に由来する。

ちなみに、デュルケムの公式のうち、犯罪駆動力はロバート・マートンの「緊張理論」に、犯罪制御力はトラヴィス・ハーシの「統制理論」に受け継がれていく。

こうしたアノミーの概念を使って説明したのが、「アノミー的自殺」である。その背景にあるものを、あえて短い言葉で表すなら、「渇望感」「焦燥感」「不遇感」ということになろうか。

デュルケムは、その著『自殺論』の中で、次のように述べている(宮島喬訳・中公文庫)。「自殺がふえたのは、今日人びとが生活を維持するうえにいっそう辛い努力をしいられているからでもなければ、人びとの正当な欲求が以前ほど充たされなくなっているからでもない。それはむしろ、人びとがもはや、正当な欲求がどこでとどまらなければならないかを知らないからであり、みずからの努力に方向をみいだすことができないからである」。

新型コロナの第1波と第2波

さて、こうしたことを踏まえて、コロナと自殺の関係を考えてみよう。

コロナ禍の自殺は、昨年春の「第1波」のときには、前年同期より減少し、昨夏の「第2波」以降には、前年同期より増加している。これを、デュルケムの枠組みを使えば、以下のように解釈できるかもしれない。

「第1波」のときに自殺が減ったのは、戦争中に自殺率が下がるのと似ている。「とても怖いけど、みんなも同じはず」という心理状態なので、運命共同体的な集団への「帰属感」や「参画感」を得やすい。したがって、「孤立感」や「疎外感」を抱きにくい。その結果、「自己本位的自殺」が減る。

さらに、「みんな苦しいけど我慢しているのだから、できなくても仕方がない」という心理状態でもあるので、忍耐強く、心の平静を保てる。その結果、「アノミー的自殺」も減る。

「第2波」以降に自殺が増えたのは、それまであった恐怖による緊張が緩み、集団にしがみつく必要性を感じなくなったからだ。自由に漂流することを望むようになり、集団から離れていく。そうなると、集団からは嫌われる。SNS上の「リア充自慢」も、時として、人を落ち込ませる。こうして「自己本位的自殺」が増える。

さらに、マスクをする人としない人、店を開けられる人と閉めざるを得ない人、テレワークできる人とできない人、路上飲酒する人としない人、ワクチン接種をする人としない人、休業支援金をもらえる人ともらえない人、外出自粛する人としない人、オリンピックに賛成の人と反対の人、といった具合に、「格差、分断、対立」の種がまかれると、「孤立感」はなくても、「渇望感」「焦燥感」「不遇感」は増していく。

「何で私ばっかり」「世の中おかしい」「人生めちゃくちゃだ」「バカバカしくてやってられない」というわけだ。SNS上の「不満投稿」や「リア充自慢」が、これに拍車をかける。その結果、「アノミー的自殺」も増える。

心の車間距離

デュルケムは、「人は、自分に限界が課せられていないと感じると、あらゆる制限をますます耐えがたいとおもうようになる」と説いている。

欲望のコントロール(歯止め)には、内在的コントロール(自制心・克己心)と外在的コントロール(環境的誘導策)がある。犯罪の外在的コントロールは、防犯環境設計などの「犯罪機会論」が担っているが、自殺の外在的コントロールは難しい。そのため、内在的コントロールに期待せざるを得ない。

自殺へとつながる困難があっても、それをしなやかに受け止め、したたかに乗り越える力があれば、困難に打ち勝つことができる。この力の源泉になるのが「やすらぎ」と「ときめき」だ。困難をしなやかに受け止めるためには、変えられないことをそのまま受け入れる平静心、つまり、「やすらぎ」が必要である。さらに、困難をしたたかに乗り越えるためには、変えられることを見極め、それに立ち向かう挑戦心、つまり、「ときめき」も必要だ。「やすらぎ」と「ときめき」の2つがあって、初めて困難を乗り越えられる。

「やすらぎ」と「ときめき」の関係は、車の安全運転に例えることができる。「やすらぎ」は、アクセルを踏まないことだが、ずっと踏まないでいると、後続車に追突されてしまう。逆に、「ときめき」はアクセルを踏むことだが、踏み続けていると、先行車に追突してしまう。デュルケムの枠組みに当てはめるなら、ブレーキを踏み続けるのが「自己本位的自殺」で、ブレーキを踏まないのが「アノミー的自殺」になる。

コロナ禍に負けないためには、適切な「心の車間距離」、つまり、「もう一つのソーシャル・ディスタンス」を維持する必要がありそうだ。「やすらぎ」と「ときめき」のバランスを保つことで、暴走もしなければ、急停止もしない。そんな心でありたいものだ。