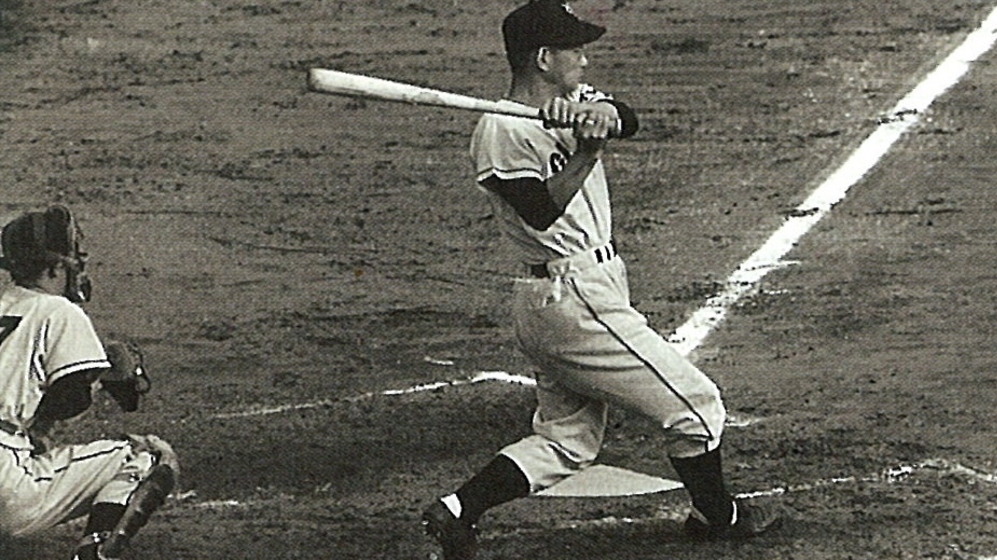

【川上哲治と落合博満の超打撃論その1】「ボールが止まって見えた」の真実

日本プロ野球の歴史の中で、ただひとりだけ「神様」と呼ばれた男がいる。通算2000安打に誰よりも早く辿り着いた川上哲治だ。では、川上はいかにして神の領域に到達したのか。また、現在でも語り継がれる「ボールが止まって見えた」とは、どういう体験なのだろうか。

日本で職業野球が産声を上げて間もない1938(昭和13)年、夏の甲子園準優勝投手という看板を引っ提げて巨人へ入団した川上は、ミートに長けた打撃に天才を見出され、打者としての道を歩み始める。2年目の1939年には、最多の116安打で打率.338をマークし、早くも首位打者の栄冠を手にする。翌1940年は打率.311で2位だったが、1941年には打率.310で再びタイトルを手にする。

「打者に転向してすぐにいい結果を残せ、その後も順調に力をつけられましたが、この頃の私は、打席の中でまったくと言っていいほど自信が持てなかった。当時は打撃コーチなどいなかったから、技術というものは他の選手の優れた点を真似るしかない。私は中島治康さん(元・巨人など=日本初の三冠王)のスイングなどを手本にしていましたが、ビデオや写真で自分のフォームをチェックすることもできない。しっかりとした技術が身についているのかどうかは、正直言って手探りの状態なんです。こうした不安から早く抜け出したいとバットを振り込みましたが、確信は得られなかった」

1942年、そんな川上のもとに召集令状が届く。戦地へ赴くということは、体験のない者にとっては想像もできない重圧があったはずだ。しかし、川上はこれを幸運に感じたという。

「戦争というのは、それこそ生きて帰れるかどうかすらわからない。精神的に極限状態を味わうんです。そうした実弾の下を潜り抜けるような体験をすれば、野球ごときの勝負においては、絶対に自信を持てるようになると考えた。もし生きて帰れればね」

終戦を迎え、敗戦国という屈辱の中で人々のオアシスと位置づけられていたグラウンドに戻ると、スター選手の復帰にスタンドは沸き、川上自身も3割は当たり前の打棒で声援に応える。ところが、戦地で得たはずの自信は、打席に立つ川上に力を授けてはくれなかった。

戦地での体験にも劣らぬ投手との勝負

本来、野球とは数ある娯楽の中のひとつだ。だが、その野球が職業である場合、例えば打者が投手と対峙するということは、ある意味では戦地での体験にも劣らぬテンションを持っていたのだ。このことを、身をもって思い知らされた川上は、自らに冠せられた「天才」という称号に見合った技術の習得、いや、習得はしていたのかもしれないが、それに確信を持つことに腐心する。

「私には『テキサスの哲』という有り難くないニックネームがあったんだけど(笑)、力の衰えた晩節にポテンヒットが多かったからだと思っている人が多い。だけど、本当の『テキサスの哲』は、依然として悩んでいた復員後の私のことなんだ。ヒットは打てるけれど、小手先の技で対応しているというのかな……納得できる当たりは少ない。打席から投手を睨みつけていても、心の中では本物になりたいという欲求と、そうなれない不安が葛藤していた。はっきりと憶えているね」

神の領域への道標、すなわち打撃を極めるためのヒントは、思わぬところから転がり込んできた。

プロ野球界がセ・パ2リーグに分立した1950年、巨人の首脳部は前年の優勝監督である三原 修(のちに脩)に代わり、水原 茂を指揮官に据える。三原は総監督という立場になっていたが、選手の間にはこの人事に賛意を示さぬ勢力があった。いわゆる“お家騒動”である。三原擁護派だった川上は水原と感情的に衝突することが多く、精神的なストレスが集中力を乱したこともあって開幕から極度のスランプに見舞われてしまう。シーズンも半ばに差しかかった7月初旬、堪りかねた川上は休日を利用して個人練習に取り組むことにした。

「今でいう“特打ち”というやつだったね。チームメイトに打撃投手とボール拾いを頼んで、多摩川のグラウンドで納得できるまで打ち込むことにした。水原さんとのこととか、すべての雑念を振り払うように、ただひたすらにボールを引っぱたいた。時間が経つのも忘れるくらい集中していたら、ボールがミートポイントで止まったように見えた。その瞬間に『これだ』という心境になり、それからはすべてのボールが同じ空間で止まる、それを打つ、『これだ』と感じることの繰り返し。打撃投手の『もう勘弁してください』という言葉でハッと我に返ると、自分の中に自信のような気持ちが芽生えていたんだ」

打撃の神様が誕生した瞬間である。

(写真=K.D. Archive)