培養肉が医療を進化させて、安全保障の在り方も変える? ミートテックの最前線に迫る

培養肉が国家の安全保障の在り方を変える!?

昨今、世界的な人口増加や食習慣の西欧化により、牛・豚・鶏といった肉の消費量が世界的に増加傾向にある。一方で、国内を見てみると、コロナ禍やロシアのウクライナ侵攻により、肉の価格の高騰が続く。現在、飼料価格も高騰しているため、今後、さらなる値上がりも予想されている。

こうした問題のそもそもの原因を突き詰めていくと、日本の食料自給率の低さにたどり着く。農林水産省のデータによると、令和元年度における国内の牛肉の自給率は35%(重量ベース、以下同)、豚肉は49%、鶏肉は64%だった。しかし、飼料自給率を反映した自給率にすると牛肉は9%、豚肉は6%、鶏肉は8%と、さらに低くなる。ちなみに令和元年度の飼料自給率は25%で、特にとうもろこしなどの濃厚飼料では国産が12%しかない。

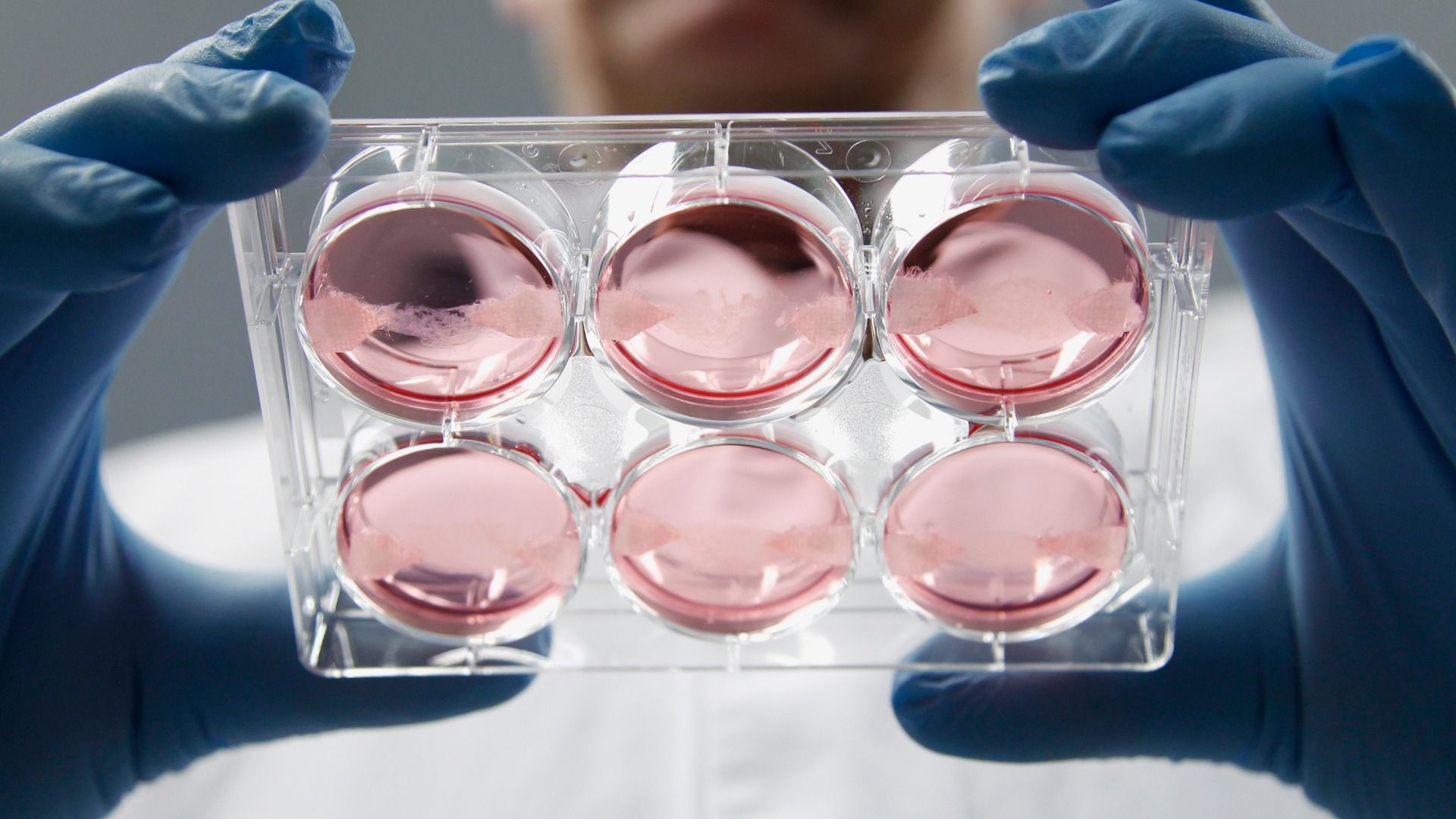

世界的な食料不足から、今後、食料争奪戦争が激化するという見方もある。食料自給率の向上は日本が抱える喫緊の課題だといっても過言ではない。そうした問題を解決するため、今、注目が高まっているのが培養肉だ。培養肉とは、家畜の細胞を培養することによって得られた肉を指す。企業はもちろん、大学などでも研究が進んでいるが、技術的な問題もあり、まだ実用化までには時間がかかる見込みだ。

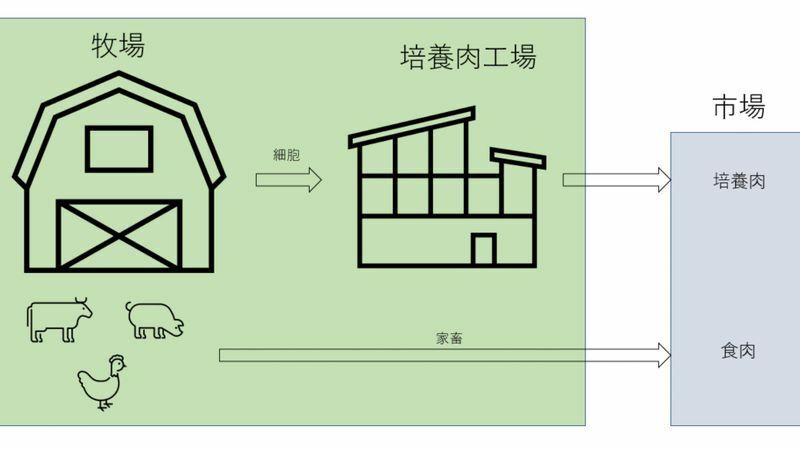

しかし、もし実現すれば日本の食料自給率を飛躍的に向上させる可能性が高い。培養肉をつくるに当たって、まず牛や豚、鶏から細胞をもらう。このとき大きな注射器のようなもので細胞を取るので、牛や豚を屠殺する必要はない。細胞は耳かきの先で掬える量があれば十分だ。健常な細胞は10億倍までは問題なく増加するので、1グラムが1000トンになる計算だ。それだけで十分な量の培養肉をつくることができる。

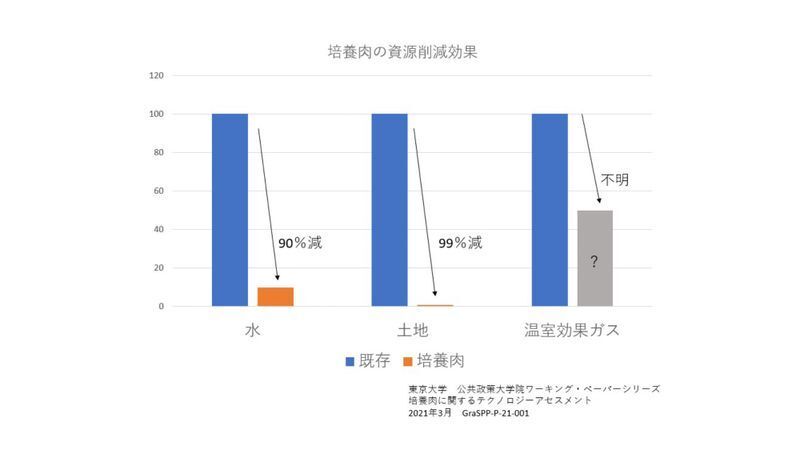

培養肉が実用化されて得られるメリットは、食料の自給率の向上だけではない。牛のゲップに含まれるメタンガスが地球温暖化の原因の一つになっていると言われている。また、畜産で使用している土地や水も削減できるとあって、環境問題の解決にも貢献できるのだ。もちろん家畜を屠殺する必要もない。生産量が資源に左右されることがないなど、その実現がもたらすインパクトは大きい。

自給率が上がれば、他国への依存度が下がり、安全保障の在り方も変わるだろう。そうした背景もあり、現在、急ピッチで研究・開発が進む。

培養肉の技術が再生医療の進化にもつながる

培養肉の研究・開発を行う企業の中でも、興味深い取り組みを行うのがダイバースファーム株式会社だ。ダイバースファームはミシュランで星を獲得している本格日本料理店「雲鶴」のオーナー料理長、島村雅晴氏と再生医療ベンチャー企業、ティシューバイネット株式会社社長の大野次郎氏が共同で設立した企業だ。

雲鶴は、8年連続でミシュランの星を獲得する人気店として知られている。オーナーの島村氏は、「食を通して地球と暮らしを守る」という考えの下、食料危機や食文化保護の活動に力を注ぐ。

一方で、共同創業者の大野氏は2018年には再生医療ベンチャーのティシューバイネット株式会社を創業し、この分野を牽引している。

同社の特徴は、まさにこの2名のキャリアが色濃く反映されている。まず大野氏から見ていこう。ダイバースファームの培養肉の肝となる「細胞の3D組織化」技術は、同氏が再生医療で培ったノウハウが活かされている。いわゆる人工皮膚をつくる技術で、ひき肉状の培養肉を作製した後、塊肉に組織化することができる。これは特許取得済の同社独自の技術で、それを活用して塊の鶏肉もつくることにも成功している。

他で開発された培養肉だと、ペースト状になっているものが多い。どちらも培養肉に違いはないが、料理人から見たときは、粒状であるか、ペースト状であるかの違いは大きい。実際、島村氏も「粒状だと、食べたときの食感が生まれるので料理の選択肢が増えます。その点だけでも、培養肉の活用のフィールドがグッと広がるでしょう」と話す。

もともと大野氏は再生医療の研究をしていた。一見、培養肉の研究・開発は畑違いに見えるが、実は深いつながりがある。それについて、同氏は次のように話す。

「再生医療は、細胞をつかった治療行為です。しかし、iPS細胞などの細胞そのものの研究は進んでいますが、細胞を培養するコストは非常に高額になってしまいます。そうした課題を抱えているので、再生医療の研究はどうしても事業化のハードルが高くならざるを得ません。コストを下げるためには、ある程度の量が必要です。とはいえ、皮膚移植の手術件数などを増やすわけにはいきません。

一方で、培養肉なら、けた違いに大量に生産することができます。しかも動物の細胞を増やす技術は、再生医療にも応用できます。つまり、培養肉の研究をすると、再生医療の研究開発もしていることになるのです。

再生医療の認可が下りるまで、10〜20年はかかると言われています。培養肉が実用化されるまで後数年の見通しです。そのタイムラグを活かして培養肉のノウハウをためればためるほど、10年たった頃には再生医療のコストダウンも実現できていることになります」

例えば、心臓に欠損部を持って生まれる子どもは、これまで生まれた瞬間にその多くが命を落としていた。しかし、再生医療が進化をすれば、そうした子どもの命も救えるようになるかもしれない。今の技術なら、心臓の欠損部をあらかじめ特定することができるそうだ。そのため誕生する前に欠損部をつくっておけば、生まれた瞬間に移植をして助かる可能性を上げることもできるだろう。

このように培養肉の研究は、他の分野にも多くのメリットをもたらす。アカデミックとして研究で新たな発見があるのはもちろん、飢餓を救ったり、自然環境を守ったり、きれいな皮膚を移植できたり、心臓移植を待つ必要がなくなったりと波及効果は大きい。

飲食人が培養肉の開発にコミットする意義

もう一人のキーマン、島村氏のキャリアも同社の特徴を語る上で欠かせない。もともと島村氏は地球環境や資源の問題などを踏まえて、もっとサステナブルなレストランができないかと考えていた。その中で培養肉に興味を持ち、料理人ではあるものの学術的なシンポジウムに足を運んだりするうちに大野氏と出会い、それがダイバースファームの設立にも結び付く。

料理人にとって今まで食材は、市場で買ったりして誰かから与えられるものだった。しかし、島村氏は細胞を増やしたり、固めたりすることを料理の範疇でやろうとしている。料理界にとって革命と呼んでもいい出来事だ。ここまで取り組む理由について、島村氏は次のように話す。

「培養肉は食べ物なのに、料理人がいないところでルールづくりがされてしまうことに問題を感じていました。しかし、その議論に入っていくには、自分自身で培養をやったことがないと中身のある意見を言えません。そうした視点からも料理人が培養を行う必要があると感じ、店のラボで日々実験を繰り返しています」

そうした文脈からいうと、ダイバースファームは鶏生産者の阿部農場が資本参加していることも画期的だ。現在、生産者も人材不足や飼料の高騰、世界的な価格競争と厳しい環境に置かれている。その中で、培養肉が登場し、その存在に危機感を覚える生産者は多い。しかし、両者は競合する存在ではないと大野氏はいう。

「私たちの理想は、生産者が養鶏と並列して培養肉の生産を行っている世界です。鶏が狭いケージの中ではなく、広い土地を駆け回り、その中に培養肉工場もあるような世界の実現を目指しています。生産者としても、収益の柱が二つある方が安定した経営ができるので、メリットは大きいのではないでしょうか。だからこそ、培養肉のルールづくりをするとき、生産者がいないこともおかしな話です。しかし、世界的に、培養肉の開発はテクノロジー優先で話が進んでいます。だからこそ、日本では、生産者や料理人も巻き込んで進めていきたいと思っています」

また、料理人である島村氏が参画するメリットは、他にもある。島村氏はミシュラン獲得店のトップシェフだ。培養肉が実用化された後、そんな同氏が奇をてらった料理ではなく、伝統料理で培養肉を活用していく。培養肉に対しては、まだ偏見も多い。しかし、雲鶴での提案を通して、培養肉はちゃんとおいしいということが伝われば、それも変わっていく可能性がある。それについて、島村氏もこう語る。

「培養肉は環境に良いからという理由で無理して食べるものではありません。それでは、食の楽しみも奪われてしまいます。まずはおいしい料理が入口であるべきです。それがないと培養肉に対する興味は広がっていかないと思っています。おいしくて食べてみたら、結果として環境に優しかったという流れにしていかないと、培養肉が市民権を得るのは難しいのではないでしょうか」

クラウドファンディングでは3000万円を超える額を集める

実をいうと、ダイバースファームは、創業以来、大野氏と島村氏の資金だけで事業を行ってきた。そもそもベンチャー企業の主な資金調達方法は、ベンチャーキャピタルからの投資だ。しかし、ベンチャーキャピタルだと、株式公開によるリターンを期待してハイリスクな投資を行うため、投資先へは短期間で大きな成長を求める。

一方で、ベンチャー企業にはさまざまなタイプの創業者がいる。ダイバースファームのように収益化までに時間がかかると予想される研究開発型のベンチャーや、社会貢献と利益の両立を目指す企業の場合、ベンチャーキャピタルがリターンを求める時間軸が一致しないケースも少なくない。これまでダイバースファームがベンチャーキャピタルからの出資を受けず自己資金で事業展開を行ってきたのはそのためだ。

しかし、そうした状況を打開するサービスが登場した。それがイークラウド株式会社の提供する「株式投資型クラウドファンディング」だ。株式投資型クラウドファンディングでは、事業に共感する個人から少しずつ資金を集め、事業の展開を行えるため、中長期的に共感するファンのような株主を集められるという特徴を持つ。同サービスを活用すれば、培養肉のもとになる家畜を育てる生産者など食に携わる人や、純粋に「いつか雲鶴の培養肉料理を食べてみたい」という投資家など、色々な関係者を株主として巻き込むことができる。

こうしたサービスの特徴に惹かれて、同社も2022年4月22日から5月6日までクラウドファンディングを行った。その結果、1494万9000円の目標募集額に対して、なんと3000万円を超える出資があった。目標金額を大きく上回る数字に、改めてダイバースファームの事業への期待感が表れていることが分かる。

同社の培養肉は技術的な観点から考えると、完成まで7合目くらいのところに来ている。牛と豚、鶏はもちろん、うなぎの培養肉もつくることができているので、技術的にはかなり進化しているといって過言でない。しかし、認可などは同社でコントロールできない部分なので、実用化となるとまだ見えないところがある。ただ、認可が降りたときには一気に市場に広がるだけのポテンシャルを秘めているのは間違いないだろう。