「表現の不自由展・京都」で作品はどう呼応し何を語りかけたのか―展示構成した仲野泰生さんに聞いた

東京でほとんど報道されていないことへの違和感

8月6・7日に京都市で開催された「表現の不自由展・京都」については、8日に下記の記事で報告した。

https://news.yahoo.co.jp/byline/shinodahiroyuki/20220808-00309343

「表現の不自由展・京都」開催!街宣抗議の緊迫と内部の静謐、そして「表現の自由」をめぐる大きな意義

今回、気になったのは、「表現の不自由展・京都」開催について、東京の新聞やテレビではあまり報道もされておらず、開催されたことも知らない人が多いことだ。6日夕方に共同通信が「京都で『表現の不自由展』始まる 反対派抗議、会場周辺は厳重警戒」という記事を配信しているが、あまり目立つ形で使われていないためか、「表現の自由」について関心を持っているような人にも周知されていない。

これには幾つかの理由が考えられるが、ひとつは警備態勢を考えて、新聞などでの事前告知を開催側が抑制したというのも一因だろう。安倍元首相銃撃事件の後で開催地も警察も相当緊張したようだし、やむをえないともいえよう。それでも2日間の全枠が事前予約で満席になったというのは、それはそれですばらしいことだ。

ただ「表現の不自由展」開催は、「表現の自由」をめぐる問題点を提起するという意味合いもあるから、もう少し広く報道されてよいのではないかと思う。まあこのへんは開催側というより報道する側の問題かもしれない。

右翼団体との攻防に目がいきがちなこともあって取材も地元の社会部記者が主に担当しているのだろうが、メディアの取り上げ方にももう少し工夫が必要だ。そのあたりは、今後継続的に考えていくべき課題かもしれない。

作品と鑑賞者が対話できるような展示

今回の「表現の不自由展・京都」については、かつて首都圏の川崎市で学芸員の仕事を務めた後、現在は京都にあるオルタナティブスペース「京都場」を運営している仲野泰生(なかのやすお)さんが展示構成の責任者を務めている。その仲野さんがどんなふうに考えて展示を行ったのか。ぜひ聞いてみたいと思って連絡をとった。

仲野さんは1955年生まれ。「表現の不自由展・京都」に関わることになったのは、4月に「京都場」5周年記念の展示を行った時に、今回、実行委員を務めた人たちが何度か鑑賞に足を運び、ぜひ手を貸してほしいと頼まれたのがきっかけだったという。

「その時はアドバイザーといった関わりかと思ってお引き受けしたのですが、引き受けたからには作品が生きるような展示をしたい。そう考えてしまうのは学芸員の宿命みたいなものかもしれません」

そう語る仲野さんに、今回の展示についてお話をうかがった。

仲野さんは、1年前、大阪での「表現の不自由展かんさい」を実際に観て、作品の展示の仕方や、廊下を隔てて展示室が分断されているところなどを見て、元学芸員として思うところもあったので、今回は事前に会場を見て、自分なりにいろいろ考えたという。

「美術展というのは、ただ作品が並んでいるというのではいけないのです。私はビジュアルコミュニケーションと言っているのですが、美術作品は生き物なので、それをどう生かすか考えないといけないし、並び方によっては作品が死んでしまう怖れもあるわけです。動線によって流れをつくり、作品1点1点のスペースをどうあけるか考え、鑑賞する人がそれと対話できるような空間、全体としてそれらがつながっていくような展示にしないといけないのです。

今回、事前に会場を見て、展示室自体分断されていないし、これなら作品展示の流れも作れると思いました。会場に作品をどう展示するか、何度も図面を書いて考えました」

昨年の大阪での展示が分断されていたということについて、関係者に確認すると、あの会場はもともとギャラリーではないし、そういう展示の仕方をせざるをえないのは仕方なかったとのこと。「表現の不自由展」は美術展ではあるが、開催に反対する勢力との関係もあり、会場使用については様々な制約を受けているのはやむをえない面もあるということのようだ。

「少女像」「鎮魂歌」「かごの鳥」の作品の連動

今回の「表現の不自由展・京都」は入り口を入るとまず、前山忠さんの作品、反戦旗の赤い色が目に留まるのだが、「今はロシアとウクライナの戦争があって、展示室に入った人が最初にパッと見えるところに赤い『反戦』という文字が目に入るようにしました」(仲野さん)。

そして展示室を進むと、丸木位里・赤松俊子(丸木俊)さんの「ピカドン」が飾られ、白川昌生さんのオブジェ「群馬県朝鮮人強制連行追悼碑」が置かれている。そして右手には大浦さんの「遠近を抱えて」、左手には「表現の不自由展」に初めて展示される「花ばぁば」が飾られている。日本人及び作者自身の内なる天皇をイメージしたという大浦さんの「遠近を抱えて」の先に豊田直巳さんの「叫びと囁き フクシマ:記録と記憶」が飾られているのも流れを考えたものなのだろう。

そして展示室の中央には「平和の少女像」が置かれているのだが、今回の展示ではその背後に、少女像と呼応する形で森妙子さんの「Requiem―鎮魂歌―」が飾られたのが特徴だ。

「やはりそのスペースがひとつのメインですね。『平和の少女像』も鑑賞者が隣の椅子に座れるという参加型なのですが、『Requiem―鎮魂歌―』も、白い蝶を鑑賞者が自分の手で付けていくインスタレーションという参加型の作品なのです。

白い蝶は朝鮮半島では『鎮魂』という意味があり、『平和の少女像』の影がハルモニ・お婆さんになっていてその肩にも蝶の影があり、森妙子さんの参加型作品『鎮魂』の蝶に繋がって行きます。

来館者は『鎮魂』の気持ちで蝶をインスタレーションの作品に付けていくのです」(同)

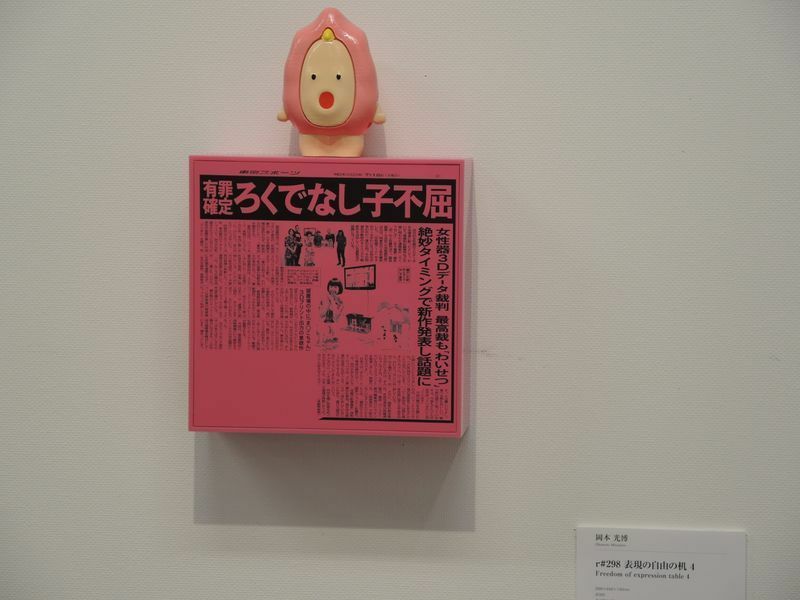

その奥に進むと岡本光博さんの連作「表現の自由の机」が並んで展示されているのだが、そのひとつに、鳥かごの中に鳥がいるという作品がある。実はこれも「平和の少女像」と呼応しているという。「平和の少女像」の肩には平和と自由の象徴である小鳥が止まっているのだが、その鳥のデータを3Dスキャンして鋳造されたものだというのだ。

「岡本光博さんの鳥かごの中の鳥は韓国のチェジュ島・済州島の少女像から3Dスキャンで撮影して、立体にした作品。かごの中にその時の撮影の様子も小さな写真として飾られています。『済州島で連行』という慰安婦問題の発火点ともいえる証言や古代日本との関わりから済州島を選んだようです。そういう作品のコンセプトを関連付けて展示しました」(仲野さん)

少女像、白い蝶、そして小鳥と、それぞれの作品が響き合うように置かれているというのだ。仲野さんのこの話をうかがったのは展示が終わってからだが、そういう深い意味が作品の並べ方に意図されていたというのはいささか驚きだった。そういう説明を会場で配布してほしかったとも思ったのだが、図録なども含めて今回は実行委やスタッフの手が回っていなかったというからやむをえない。

作品の解説については、比較的詳しい説明が作品の下に掲出されており、それは貴重な取り組みだ。ただ仲野さんによると、鑑賞者が説明文を読むことに気を取られてしまうというのもよいことではなく、作品そのものをじっくり鑑賞することができるような工夫が必要だという。そのあたりは今後も検討すべき展示上の課題とも言えるかもしれない。

街宣車が押し掛ける会場で街宣車を使った展示も

岡本光博さんの鳥かごの中の鳥を造形した作品は、東京で「天覧美術」という、天皇や天皇制をテーマにした美術展で以前観たことがあったが、今回、岡本さんの作品はそれを含めて「表現の自由の机」というタイトルの連作になっている。

2019年の「あいちトリエンナーレ」の「表現の不自由展・その後」の中止事件をイメージしたオブジェには、街宣車のミニチュアも置かれているのだが、実際に街宣車が押し掛けている「表現の不自由展・京都」の会場で、それが展示されているというのも、不思議な感覚にとらわれる。その作品の横には2014年に起きた、ろくでなし子さんの逮捕事件をイメージした作品もある。岡本さんは京都在住の美術家で、仲野さんとは以前からの知り合い。仲野さんが総監督を務めるならということで、新作を出品したのだという。

「いっけん政治的に見えるような作品も、鑑賞する人によっていろいろな解釈が成り立つわけですね。そういう多様性が大事だというのを描いたのが、今回の新作ではないでしょうか」(同)

そのほか今回の美術展には、小泉明郎さんが天皇のイメージを描いた「空気」というシリーズの新作も展示された。美術展という空間の中で、それらの作品が互いに響き合うことを意図して展示を考えたというのが今回の仲野さんの試みだ。

「表現の不自由展」はこれから名古屋、神戸と巡回するのだが、仲野さんが展示の監修にあたるのは京都展のみで、森妙子さんの「Requiem―鎮魂歌―」も京都展のみ展示のようだ。「表現の不自由展」は各地でそれぞれ地元の市民グループが実行委員会を作っており、展示される作品も微妙に異なる。検閲によって封印された作品を展示して実際に観てもらい考えてもらうというコンセプトなのだが、実際にはシリーズ作品の新作が展示されているケースもあるなど、そのあたりはケースバイケースで判断されているようだ。

「表現の不自由展」は、作品の巡回を基本としているが、それぞれ会場の広さも異なるし、出品される作品も全て同じではない。ただ、互いに連携はされているので、今回の京都展での試みが今後どのように継承されていくかも見ていきたいと思う。