LINE MUSICの独自フリーミアム導入は、無許諾アプリ「Music FM」撲滅の決定打となるか

音楽ストリーミングサービス「LINE MUSIC」がリニューアルし、独自のフリーミアムモデルをスタートさせた。

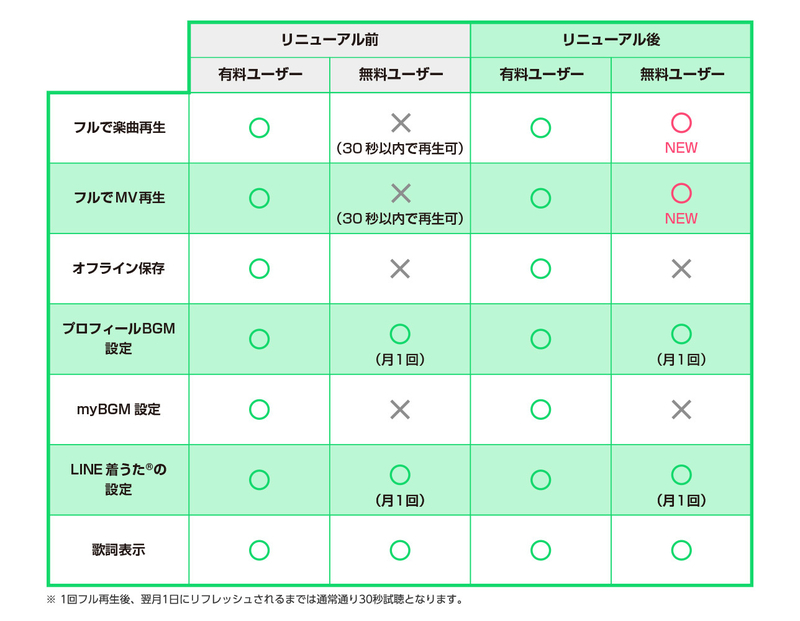

これまでは最大30秒しか試聴できなかった無料ユーザーも、1月20日のリニューアル以降は全ての楽曲やミュージックビデオをそれぞれ月に1回まで広告なしでフル再生が可能。クレジットカードなどの決済情報の登録も不要だ。

なぜLINE MUSICは今回のリニューアルに踏み切ったのか。

■「Music FM」問題の深刻な現状

背景には「Music FM」などの名前で知られる無許諾音楽アプリの存在がある。2012年頃から中国で開発されアプリストア上に配信されるようになったこれらのアプリは、アーティストの許諾を得ずに海外のサーバー上にアップロードした楽曲を無料で配信するものだ。運営者ははアプリ上に掲載される広告から収入を得るが、アーティストには還元されない。つまりは不当な著作権の侵害となる。

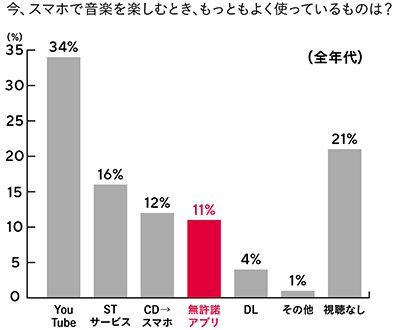

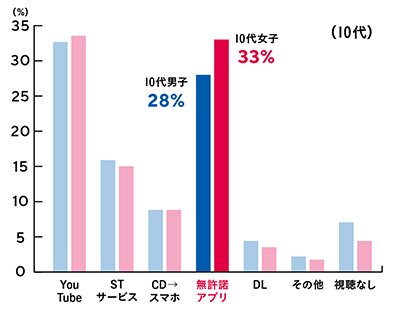

2018年10月、LINE MUSICが全国の約22万8千人を対象に行った調査によると、「スマホで音楽を聴く際、最も使っているサービス」として、全世代の11%、10代では31%がこれらの無許諾アプリを使用しているという。

日本レコード協会ら音楽団体もこれを問題視し、アップルやグーグルの運営するアプリストアにたびたび削除申請を行ってきた。しかし削除には時間がかかり、その間に「MUSIC BOX」や「i Love Music」など名前を変えた類似のアプリが登録されるなど、いたちごっこの状況が続いてきた。昨年7月には日本レコード協会ら4団体とサービス事業者4社が対策の強化を求める連名の要望書をアップルに提出。事前審査の強化と削除要請への迅速な対応を求めてきた。

筆者がインタビューを担当し2010年1月に公開されたフリーペーパー&ウェブマガジン『音楽主義』の記事《音楽の未来を救え! 「無許諾音楽アプリ」の問題点と対策》では、LINE MUSIC株式会社取締役COOの高橋明彦氏は、無許諾アプリをめぐる現状をこう語っている。

――アプリストアに削除申請を出しても、対応が進まなかったんでしょうか。

高橋 GoogleやAppleのアプリストアに対しての削除申請はレコード協会さんが毎週チェックして行っています。Googleは1週間程度で削除してくれるそうですが、Appleに関しては開発者のメールアドレスを提供され、直接開発者とのやりとりがメールで必要になるため、結果的に削除までに1ヶ月以上かかったりする。その間にまた類似の無許諾音楽アプリが出てきて、いたちごっこになってしまう。難しいのは、たとえばニュースとして報じられて大きな社会問題となった「漫画村」とくらべると、「Music FM」はアプリなので、これまで実態があまり可視化されていなかったんです。それぞれのスマートフォンにダウンロードされたアプリで、こっそり使い続けられてしまう。AppleやGoogleのアプリストアにも土日や夜を狙ってこっそり公開されていたりする。それがTwitterやSNSで広まったりしている。そういう状況をなんとかしてほしい、迅速な削除と厳格な事前審査をしてほしいという話をしています。

音楽業界側は問題をどう捉えていたのか。同記事で、尾辻重信氏(株式会社イドエンターテインメント代表取締役、一般社団法人日本音楽制作者連盟理事)はこう語っている。

――アーティストやプロダクション側としては、この事実をどうとらえていますか。

尾辻 肌感覚として、そこまでわかっていない、危機感の薄いアーティストも多いんじゃないかと思います。「Music FM」のような無許諾音楽アプリというものがあるということは知っていても、若者の31%がそれを使っていて、とても甚大な被害がある、ということにあまりリアリティがなかった。プロダクションとしても、そこまで大きな危機感は持っていなかったんじゃないかと思います。もちろん音制連(日本音楽制作者連盟)としても問題視はしてきましたが、違法対策はレコード協会さんに任せてきたのがここ数年です。もっと大きく動かなければいけないと思っていますね。

今回のLINE MUSICのフリーミアム導入は、こうした無許諾音楽アプリへの対抗策として位置づけることができる。厳格な事前審査の働きかけや規制、啓蒙活動を続ける一方で、「広告なし・登録なし・無料」で全楽曲がオンデマンドで再生できるサービスを展開することでユーザーにも無許諾アプリに対する優位性を訴える目論見だ。

■鍵は音楽を通じたコミュニケーション

この先の展開はどうなっていくか。

状況を左右するのはサブスク未解禁のアーティストの動きだろう。昨年末にはサザンオールスターズやL'Arc~en~Cielが配信を解禁し、長らくデジタル配信を行ってこなかったジャニーズ事務所所属のアーティストに関しても、嵐が昨年11月に全シングル曲、2月7日にはアルバム全曲の配信を解禁。大物アーティストの楽曲解禁が相次いでいる。しかしその一方で、B’zなどまだ楽曲を解禁していないアーティストも少なくない。ほとんどのアーティストがストリーミングに楽曲を提供している海外では無許諾音楽アプリが問題視されることは少なく、今後、サブスクへの楽曲提供が進むことでこれらの問題は収束していくと思われる。

また、LINE MUSICにとっては、他のサービスとの差別化をどう打ち出していくかがポイントになるだろう。

競合のサービスでは、Spotifyが導入時からフリーミアムモデルを導入している。無料プランではシャッフル再生のみ可能で、アルバムを曲順に聴いたり、プレイリストを1曲目から順番に聴いたりするためには有料プランに加入する必要がある。また、無料プランでは数曲を再生すると15秒〜30秒程度の音声広告が挿入される。

LINEとの連携機能もキーになる。特に、LINEのプロフィールページにお気に入りの楽曲を設定できる「プロフィールBGM」機能が人気だ。こちらも無料ユーザーでも利用可能で(月1回まで設定の変更が可能)、現在、800万人以上のLINEユーザーが利用しているという。呼出音・着信音を好きな楽曲に設定できる「LINE着うた」や、LINEのトークルームのBGMにお気に入りの楽曲を設定できる「トークBGM」のサービスについても、無料ユーザーの利用が可能だ(月1回まで設定の変更が可能)。

10代など若年層のユーザーが多いLINE MUSICにとっては、これらのサービスは、かつての「着うた」文化をスマートフォン時代にアップデートする試みと位置づけることができるだろう。単に「スマホで音楽を聴くサービス」ではなく、音楽を通じたコミュニケーションをどう生み出していけるかが鍵になりそうだ。