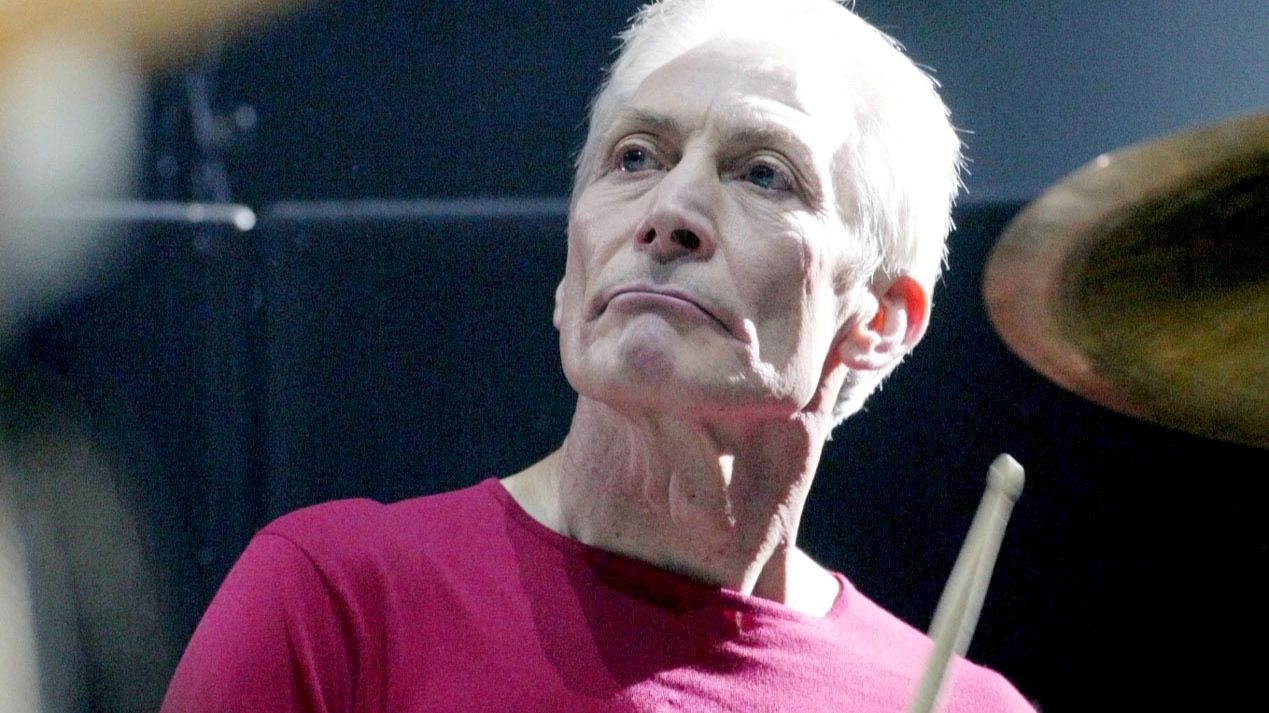

追悼チャーリー・ワッツ。名ドラマーがローリング・ストーンズを支えた「とびきりのユニークさ」とは?

ロック界で最も有名な「静かなる男」が、世を去った

いつかこんな日が来ることは、予期していた。しかしそれが目の当たりになったいま、ただただ——途方に暮れる、しかない。そんな人々の悲嘆が、哀悼の声が、一瞬にして世界中を駆け抜けた。

現地時間8月24日、ヴェテラン・ロック・バンド、ローリング・ストーンズのドラマー、チャーリー・ワッツがロンドンにて死去した。80歳だった。死因は公表されていない。だが8月5日にバンドの広報が伝えた、とある発表に関連すると考える向きは多い。「健康問題により、ワッツがコンサート・ツアーに参加しない」という内容の発表だった。

ローリング・ストーンズは、来る9月26日のセントルイス公演より、全米ツアーをスタートさせる予定だった。しかし広報は、ワッツが手術をおこなったこと、術後の回復の途上であるためツアーには参加できないこと、などをそのとき発表した(手術についての詳細は公表されていない)。ワッツ自身も声明を出しており、自身の体調のせいでツアーの延期やキャンセルはしたくないこと、「偉大な友人」であるスティーヴ・ジョーダンに代役を頼むことなどを述べていた(ジョーダンはキース・リチャーズのソロ活動時のバンドにおけるドラマーだった)。

まずは「この情報」が、ロック・ファンのあいだで小さくない衝撃を呼んでいた。だって「チャーリー・ワッツのドラムがないストーンズなんて、あるのか?」と、誰もが思ったからだ。いくら代役がいるからって……いや「それより、なにより」あの鉄人のような彼が、いつもいつもいつもいつも「いつだって、かならず」ローリング・ストーンズのステージ後方中央に構え、にこやかに、そして静かに、あの「無二のビート」でみんなをバックアップしてくれる……それだからこその、あのロックンロールだったはずなのに。それこそが「唯一無二の」ストーンズのロックだった、はずなのに——。

こう思うことに不思議はない。なぜならば、ほんの一部の例外を除いて「ストーンズのレコーディング作品」でドラムを叩くのは「チャーリー・ワッツに決まっていた」からだ。もちろんライヴは皆勤賞。50年以上前から「当たり前」のように。朝日が毎日、東方から昇ってくるみたいに。

不撓の鉄人・ワッツがいたから、ストーンズは「無敵」になれた

おわかりだろうか? 8月5日の「あのとき」にファンが抱いた、胸騒ぎというよりも恐慌状態にも近い「不安」が、最もおそろしい現実と化してしまったのが「現在」なのだ。もう二度と、あのドラム・プレイは「あるべき場所」に戻ってくることはない。そのことに絶望し、人生の有限性のはかなさに、無数の人々が打ちのめされている。

だから僕はここで「ファンなら先刻ご承知」の逸話でもって、史上屈指の偉大なるロック・ドラマー、チャーリー・ワッツのユニークさの「本質」をひもといてみたい。もってそれを、彼への追悼としたい。

1:キース・リチャーズのギターを「バックアップ」し続けた

ストーンズ・サウンドの「華」は、まぎれもなくキース・リチャーズのギターだ。融通無碍というか、天衣無縫というか、気の向くままに、うにゃうにゃっと彼がコードを弾き始めると「それを追っかけるようにして」すかかかかん!と入ってくるものこそ、ワッツのドラムだ。ストーンズの曲は、だいたいこうして幕を開ける。

言い換えると、ワッツのドラムは「最初にバンドをリードしない」。たとえば、ドラム・スティックを叩き合わせながら、ワーン、ツー、スリー、フォー、なんて彼がカウントをとって、そこから「せーの」で始まるような演奏は——僕が知るかぎり、ストーンズには一曲もない(ですよね?)。もちろんワッツはイヤホンでリズムマシーンのクリック音を聞いて、それに合わせてビートを刻むことも(たぶん)しない。ただただ彼は「リチャーズが動きやすいように」後方にて空間を整備する。

そして「この2人」のコンビネーションから「ストーンズならでは」のグルーヴが生じてくる。これが先にあって、そこにベースも、もうひとつのギターも、その他の楽器も「乗っかってくる」というのが、ストーンズのバンド・サウンドの基本的な成り立ちかただ(これが「全部揃った」上で軽やかに踊るのがミック・ジャガーとなる)。

たとえばこちらの動画、72年のテキサス公演から代表曲「ジャンピン・ジャック・フラッシュ」なのだが、間奏部分でリチャーズは後方のワッツのほうを向き、ドラムの音を浴びまくりつつ、じつに気持ちよさそうに弾いているのが見てとれる。

2:秘密は「ワッツ打ち」にある?

これは個人的な造語なのだが……世に言う「チャーリー・ワッツの『独特な』ドラム・プレイの特徴」を、僕は「ワッツ打ち」と呼んでいる。

平たく言うと「スネア・ドラムを打つときは、ハイハットを休む」という、不思議な「クセ」が彼にはある。たとえば、8ビートで1、2、3、4とハイハットを刻む途中、「3」の位置でスネアを一発打ったとしよう。「普通のドラマー」ならば、このとき「3」の位置でハイハットとスネアを同時に鳴らすことになる。が、ワッツは「それをやらない」ことが多い。

ワッツはクロスハンドで叩く。だから右手でハイハットを、左手でスネアを打つ。ゆえに、彼がスネアを叩くときいつも「(ハイハット用の)右手が中空の妙な位置で宙ぶらりんになる」のだ! まるで演奏を失敗してしまったかのように、ゆらりふわりと遊んだ右手はしかし、次の瞬間には、なにごともなかったかのように、リズムに復帰していく——この謎な「手クセ」こそがワッツの代名詞であり、ストーンズ・サウンドの基盤にもなっているのだ。おそろしいことに。

その結果、なんとも不思議な効果が「音」にあらわれる。規則正しく「打たれるはず」のハイハット音が「すっぽ抜けた」かのように感じられる空白が、瞬間的に生じることになるからだ。しかしすごいのは「ここから」で、聴き手がそれ(空白)を感知するより先に、スネアのショットが響きわたるのだ。

「すかーん!」と鳴るワッツ特有の、軽やかにしてソリッドなあのスネア・サウンドが(ハイハットに邪魔されることなく)なにもかもを「打ち抜いてしまう」かのように、くっきりとビートを叩き出す、ことになる。もちろん「空白を与えられた」ハイハット側(右手側)には、休みがあるゆえの自在性が宿ることにもなる。

まずはこちらの動画で、確認してみよう。78年、テキサスはフォート・ワースのライヴより。動画開始後20秒あたり、歌に入る前後にワッツの姿が丸写しとなるのだが、右手に注目! 「ゆらりふわり」浮かんでいるのが確認できる。

そしてこの奏法(?)は、ずっと変わらない。今度は03年のNYはマディソン・スクエア・ガーデン公演から。冒頭より「ワッツ打ち」出まくり。

つまり言うまでもなく、この奇妙な「ワッツ打ち」とリチャーズの天然リズムが、見事なるアンサンブルを成しながら高まっていくものこそが「ストーンズのロックンロール」なのだ。ブルース、R&B起源でありながらも、彼らの演奏には一種特有の「風通しのよさ」「自由闊達な感じ」がある。その原因の、どう少なめに見積もっても85%ぐらいは、リチャーズと「ワッツ打ち」のホットライン、この部分から生じていたことは間違いない。

ゆえに「チャーリーのドラムがなきゃ、ストーンズじゃない」と、一体幾度、リチャーズが口にしたことか。いつもそれは「お決まり」のように、繰り返されていた。

3:しかし彼は「ロック好き」ではなかった

たしかに、地上最強にして屈指の長寿ロックンロール・バンドにて、前述のように「無二の」サウンドを作り上げる要石となっているのがワッツのドラムなのだが、しかし、彼自身の趣味はジャズにあった。おもにモダン・ジャズからそれ以前のあたりを好み、またそのことを公言もしていた。ソロ活動ではもちろんジャズを選び、バンドを引き連れて幾度も来日公演をしている。日本のジャズ・ファンのありかたがいたくお気に召したようで、日本のジャズ雑誌に目を通したり、日本盤のジャズCDなどにも食指を動かしていたそうだ。

ゆえにワッツは「ストーンズもジャズだと思って叩いている」と称することもあった。なるほど、彼の簡素なドラム・セットや、前述の「ワッツ打ち」なども、ジャズ・ドラマーの発想と考えると、さほど不思議ではない(ロック界ではド目立ちなのだが)。

4:そして「決して出しゃばらない」

さらに言うべきは「決してドラム・ソロをやらなかった」ということだろう。ワッツ同様に「ジャズが血肉となった」ロック・ドラマーの異才のひとりが、じつはザ・クラッシュのトッパー・ヒードンなのだが、たとえば彼の特徴とワッツのそれは、かなり違う。ヒードンの「ハネまくる」派手派手なドラミングは、ジーン・クルーパ由来のものだとよく言われるのだが、ワッツはそのように目立ちはしない。「1」で述べたとおり「楽曲をリードしない」からだ。

言うなれば、ビッグ・バンドの雇われドラマーの位置で、いつも確実な「仕事」をする粋な職人だろうか。アート・テイラーなんかが近いように僕には思える。

ストーンズといえば、なにしろフロントに立つのが「派手すぎる2人(ミック&キース)」だ。ワッツは誰よりも長く「その後ろ」で、体を張り続けた。あたかも面倒見がいいおっかさん、みたいに。あるいは、両親を欠いた家庭で世話焼き係を無言で引き受ける三男坊、というか……つまり彼は「奉仕の人」だった。

音楽に身を捧げる人。「かくあるべき」アンサンブルのために、一歩引いてから「役に立つこと」だけを的確にやり続けるような実直さこそが、ワッツの持ち味だった。つまりは「頼りになる」人だった。

5:誰よりも「お洒落」だった

スーパースターなのだから、メンバーそれぞれ、ファッション・アイコンとなって当然の装いは、つねにあった。だがしかし、こと「自前で洋服を買う」という点では、ストーンズのなかでワッツが頭ひとつ抜けていた、と評する人は多い。しかも、クラシカルな英国風のスーツ・スタイルが、大のお気に入りだった。彼の「スタイル」だった。

「ロンドンに200着、デヴォンの家にもすこし」スーツを保管していたそうだ。またいろんな街で紳士服店に立ち寄るのを好んでいたのだが、小柄なため、なかなか合うものがないんだよ、なんて話をしている。自分でスーツやシャツのデザインもする(ワッツはバンド加入前、グラフィック・デザイナーとして職を得ていた)。

だから〈ヴァニティ・フェア〉誌は06年度の「インターナショナル・ベスト・ドレスド・リスト」にワッツを加えたし、英版〈GQ〉誌は11年の「モスト・スタイリッシュ・ミュージシャンズ・オブ・オール・タイム」の23位に彼を選んだ。同誌によると「音楽と洋服の話をしているとき、ワッツはずっと微笑み続けていた」そうで、訃報に際しても、こんな「らしい」記事を発信して、追悼の意を表している。各時代のワッツの「着こなし」ベスト選だ。

この稿を執筆中のいま現在(日本時間、8月25日午後8時)訃報以降の正式発表はバンド側からない(もちろん各メンバーの、言葉少なな、しかし血のにじむようなSNSからの発信はあった)。ゆえに、ツアーはキャンセルされず、ワッツの追悼公演となるのかどうかすらも、いまはわからない。つまり「この後のストーンズ」が、どうなってしまうのか、一切わからない。

わかっていることは、奇遇にも、ストーンズもまた「たった2人のデビュー時メンバーを残すバンド」となってしまった、ということだ。ビートルズ、ザ・フーと並んで。ただ違うのは――言うまでもないのだが――ストーンズは一度も解散しなかったし、長き活動休止もなかった。いろいろありながらも(90年代以降はペースを落としながらも)新作アルバムを発表し、なによりも「たびたび」大規模なワールド・ツアーをおこなっていた。その偉大なる「止まらない」活動歴に、ひとつ、大きな読点が打ち込まれたことだけは間違いない(句点ではない、と僕は信じる)。

我々の胸中に、大樹はずっと変わらずに、これからも

チャーリー・ワッツの「無二の」ユニークなスタイルは、その人柄は、ローリング・ストーンズの一員としての長い長い航海を通じて、僕をも含む、世の無数の人々に「かけがえのない」体験を届け続けてくれた。そのやりとりのありようが、ロック音楽の歴史にどれほどの貢献をしてくれたのか。万感の想いを僕は抱く。

偉大なる男は、「いつものように」静かに世を去っていった。途方に暮れる我々には、しかし、少なくともひとつ、やるべきことがあるのかもしれない。自らが体験した歴史を(叶うことなら)永遠へと接続するために、それぞれの場所で努力を重ねていくこと。まずは、チャーリー・ワッツの業績と人となりを「忘れない」こと——。

これなら簡単にできる。僕の命があるかぎり。「サティスファクション」が発表された年に僕は生まれたのだから。本当に長いあいだ、ありがとうございました。安らかに――。