映画「きみが死んだあとで」から立ちのぼる1960年代末フリー・ジャズの匂いとは?

映画「きみが死んだあとで」を観ました。

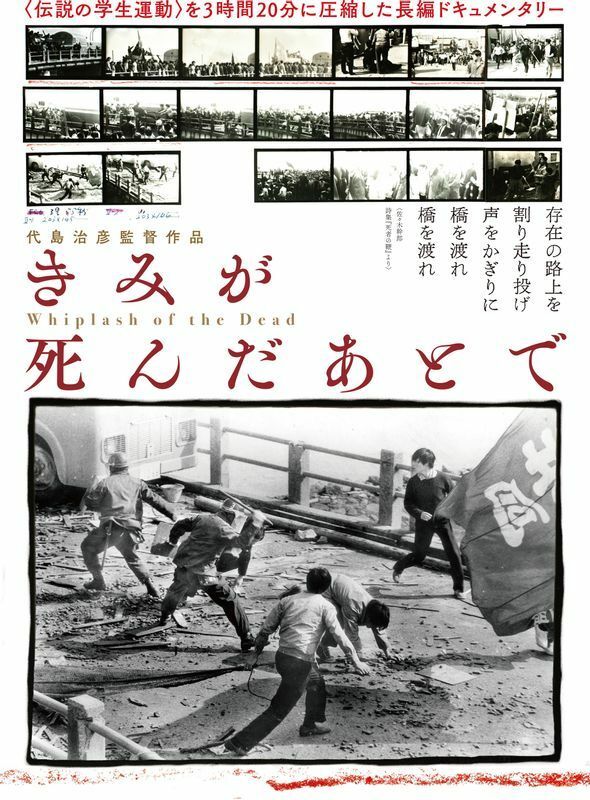

3時間20分、上下巻という長編ドキュメンタリー映画。テーマは“1967年の伝説の学生運動”という“立て付け”を見るかぎり、特に観たくなるような内容とは言い難いのかな──というのが正直なところ。

ボクは1960年生まれで、この“事件”が起きたときは7歳だから、もちろん“当事者”ではありません。

学生運動にまったく接触がなかったかといえば、そうでもないのですが……。

実家の商売をしていた場所が東京・四谷の駅前だったので、このころはデモ隊が赤坂離宮(現・迎賓館)から坂下の清水谷公園へと流れていくことが多かったため、遠巻きにそのようすを見物していた記憶があります。

そしてその記憶は(おそらく大人たちのコメントに影響を受けて)あまり好意的なものにはなりませんでした。

高校時代になって、一部の同級生が成田闘争に参加するという“学生運動の燃え残り”の世代でもありましたが、大多数はモラトリアムと呼ばれる冷めた意識でそれを傍観、ボクもそのひとりだったのです。

学生運動を二次的に意識するようになったのは、大学に進んでジャズを聴くようになってから。

1970年代末は、社会変革とフリー・フォームのジャズが色濃くリンクしていたギリギリ最後の時期で、いまでは“表現の自由”という文脈にまとめられてしまうフリーというジャズのアプローチが、政治など社会システムのしがらみを解くための“精神的な導線”になると考えられていた印象が、ボクのなかには残っています。

少し前置きが長すぎましたが、こういう“先入観”をもってこの映画を観たボクには、これがドキュメンタリーではなく、音楽≒フリー・ジャズを考えさせられる映画だったということをお断わりしておきたかったのです。

♪ 映画「きみが死んだあとで」とは

このドキュメンタリー映画が生まれる発端は、1967年10月8日に起こった第一次羽田闘争と呼ばれる学生運動にあります。

本作ではまず、この闘争に至る学生運動の諸派の位置づけと、「三派全学連」が生まれる経緯をたどっていきます。

佐藤栄作内閣総理大臣(当時)の南ベトナム訪問阻止のため羽田空港近辺に集結した武装学生集団は機動隊と衝突。そこで学生側に1人の犠牲者が出てしまいます。

犠牲になった山﨑博昭氏の死因は曖昧で、残された映像や状況の解説などから解明しようとする部分もありますが、本作の意図がそこにはないことがすぐにわかってきます。

そして後半にかけて、当時の“当事者”たちが次々に振り返り、その死がなんだったのか(なぜそのリスクがある行動に及んだのか)について語っていきます。

“当時の事象を現在の視点で考えること”が、このドキュメンタリー映画の本意だった、というわけです。

♪ 映画「きみが死んだあとで」の社会背景を知るために

大正デモクラシーに端を発する学生運動は、日米安全保障条約改定(1960年)をめぐる反対運動で大きく燃え上がり、1960年代半ばになるとベトナム戦争反対などへテーマを変えながら先鋭化&過激化していきました。

1960年代前半の学生運動の雰囲気は、映画「コクリコ坂から」で(かなりカリカチュアライズされていますが)感じることができるかと思います。

また、2020年3月20日に公開された映画「三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実」は、1969年5月13日に東京大学駒場キャンパスで行なわれた三島由紀夫と東大全共闘の討論会のもようを伝えているので、参考になるでしょう。

♪ 1967年のジャズとは

では、1960年代後半とは、ジャズにとってどういう時代だったのでしょうか。

ジャズ史の講義ではないので、かなり端折ります。

1960年代になって、スウィングとは趣を異にしたビバップは、そのヴァリエーションを増やすことで、ポピュラー音楽を代表するジャンルへと発展していきます。

日本でも、アート・ブレイキー&ジャズ・メッセンジャーズの初来日(1961年)をきっかけにジャズ・ブームが再燃し、キャッチーなテーマと非邦楽的なアンサンブル、そしてソロ演奏を競い合うアドリブ部分を重層的に組み合わせたスタイルが知れ渡るようになり、それがジャズの一般的なイメージとして定着するようになりました。

一方、アメリカではオーネット・コールマンなどが新たな調性や無調、テンポからの解放など、それまでのジャズの規範を逸脱した演奏に取り組み、これらがフリー・ジャズとしてムーヴメントとなって日本にも波及するようになります。

日本におけるフリー・ジャズのファースト・インパクトは、おそらくジョン・コルトレーンの初にして最後になってしまった来日ステージでしょう。このもようはライヴ盤としてリリース(『ライヴ・イン・ジャパン』)されているので、ご一聴をオススメします。

このあたりの“日本におけるジャズへの意識の変化”については、別稿で扱っているので、ご参照ください(シリーズジャズ事始め|Web音遊人 https://jp.yamaha.com/sp/myujin/tag/ジャズ事始め)。

話を第一次羽田闘争があった1967年の日本におけるジャズ・シーンに戻すと、渡辺貞夫を先陣としたモダン・ジャズが“アンシャン・レジームしよう”という気運を高めていたのがこのころ。そしてそれはまた、フリー・ジャズがシーンを席巻する1970年代前半の“嵐の前の静けさ”にもつながっていた──というのがこの年あたりの状況でした。

♪ 映画「きみが死んだあとで」のジャズ的背景

本作を観ていて、改めてその存在を意識したのが、阿部薫というサックス奏者。

1949年生まれで、高校を中退してのプロ・デビューが1968年という、少なからず本作の空気感をまとって活動したミュージシャンといえるでしょう。

ボクが阿部薫を知ったのはジャズを聴き始めた大学時代で、そのときすでに彼は急逝(1978年、享年29歳)していました。

しかし当時、阿部薫はすでにジョン・コルトレーンやアルバート・アイラーと同じように神格化され、「“軽佻浮薄な流行音楽ではないジャズ”に興味があるなら聴かなければならない」という圧を感じていたものです。

そしてボクもまた、その空気感をくぐり抜けようとするうちに、切っ先鋭い心の叫びのような彼の演奏に魅了されてしまい、“阿部薫信奉者”のひとりになってしまいました。

そうそう、書いていて思い出しましたが、映画「ジャズ喫茶ベイシー Swiftyの譚詩(Ballad)」(2020年公開)にも、阿部薫の演奏シーンがありましたっけ。

さて、本作から“阿部薫の音が聞こえてきたような気がした”のは、あながち妄想ではなかったことが、観ているうちに“見えて”きたのです。

♪ Key Learning

本作で扱われる事象をモラトリアム的に眺め、そのドキュメンタリーとしての検証手法に興味があったとは言い切れないボクが、この「きみが死んだあとで」について書いてみようと思わされたのは、そこに流れていただろう音楽に導かれてのことだったと言っていいのかもしれません。

いや、実はこの映画、ほとんど背景に作為的な音(効果音やBGM)を用いず、ノイジーなギターなどが散発的に挿入され、ラストになってようやく合奏らしいカタチを見せます。その“音楽”を担当しているのが、大友良英なのです。

1959年生まれの大友は、阿部薫や高柳昌行をほぼ時差なく体験して音楽家の道をめざしました。

いまでこそNHK連続テレビ小説「あまちゃん」のオープニング・テーマ曲を作った人というほうが話が早いのかもしれませんが、そもそもはノイズ・ミュージックの世界的な第一人者。

ボクが取材した1990年代はGROUND-ZERO活動期で、自作ギターやターンテーブルで独創的なサウンドを生み出す奇才としてすでに多忙な日々を過ごすようになっていました。

本作に収録されている音源では、大友良英(ギター)、類家心平(トランペット)、今込治(トロンボーン)、江藤直子(ピアノ)、千葉広樹(ベース)、芳垣安洋(パーカッション)、高良久美子(ヴィブラフォン、パーカッション)といった面々による“大友良英のフリー・ジャズ”が、効果的に過去の断片の隙間を埋めていきます。

ノスタルジーでもなくレクイエムでもない、おそらくは代島治彦監督が考えたであろう「なぜいまなのか?」を音にした、すなわち視線を未来に向けるための“自由な場所”を創るきっかけとなる音楽が添えられた作品だった──というのがボクの感想です。

♪ Information

映画『きみが死んだあとで』オフィシャルサイト