救助できないとわかっていても寄り添いたい 広がる、よりそい教室

子供が水に落ちたら、どうしても後を追ってしまうのが親です。そのようにして、子供が助かり、親が亡くなる水難事故が減りません。親の気持ちを考えれば、「救助できないとわかっていても、寄り添いたい。」実際には事故の瞬間にバイスタンダー(目撃者)としての親は飛び込みますから、それを止める時間的余裕はありません。どのようにしたら、親子とも生還できるでしょうか。

参考 沖に流されたら、どうして大人が犠牲になる?そうなるのが水難事故だ

参考 子を追って親が飛び込む 親子とも生還させたい 水難事故調レポート

全国の小学校等で昨年から普及が始まったよりそい教室。11月10日に新潟県長岡市の長岡技術科学大学にて、その指導にあたる指導員の養成講習会が開催されました。どうしたら、親子とも水難事故から生還できるか。行われた講習会の様子を交えながら説明いたします。

寄り添いの考え方

水難事故に遭った時の対処法として、これまでは、「バイスタンダーが溺れた人を救助できる」という考え方で、例えば陸からの救助法が教えられていました。ところが実際に救助で自己完結できるかというと、難しいです。水難救助とは、溺れた人を陸に安全に上げることですから、プロフェッショナルな救助隊が日頃の正しい訓練と資機材のもとでなければ、そう簡単にできるものではありません。

でもやはり、バイスタンダーに期待される重要な役割があります。それは溺れた人に寄り添うことです。寄り添いが正しくできれば、水難事故でそこにいた全員が無事に生還できるかもしれません。

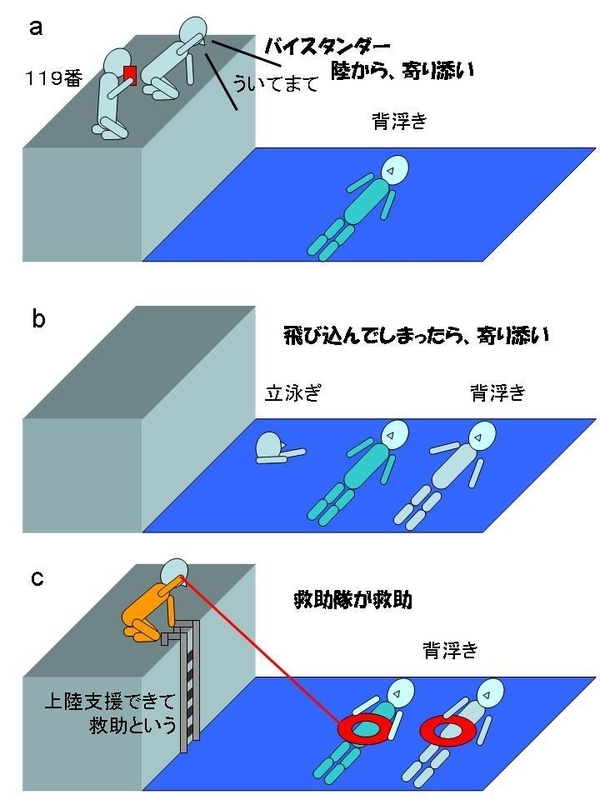

図1をご覧ください。水難事故現場で浮いて救助を待っている人がいます。そして(a) 陸から行う寄り添い、(b) 水に入ってしまった場合の寄り添い、(c) 救助隊による救助を示しています。

バイスタンダーは119番通報して、浮いて救助を待っている人に「ういてまて」と声を掛け続けます。柔らかく浮くものがあれば投げて手渡します。このようにすれば、溺れた人は、「誰かが、自分に寄り添ってくれている」と心強く思えます。幾分孤独感が解消されます。陸からの寄り添いはぜひ行ってほしいことです。

問題は、バイスタンダーが飛び込んでしまった場合です。特に高低差がある場所では、バイスタンダーが救助できるわけはありません。それをわかっていても飛び込んでしまうのが、例えば多くの親です。服を着たまま飛び込むと、服の間の空気のおかげで、立泳ぎに近い形で浮くことができます。空気が抜け始めても、背浮きになって最初に溺れた人と一緒に浮いていることができます。水面での寄り添いはお勧めするものではないですが、「どうしても」という時には、浮力を十分に活かしながら、例えば親子そろって浮いて救助を待ってほしい。

通報がきちんとなされれば、救助隊が現場に駆け付けます。救助隊は、ロープや救命浮環と呼ばれる浮き輪、さらに梯子を準備してきます。岸壁のようなところでは、梯子で陸に上がれるようにしてくれます。上がれない場合には、様々な方法で上陸の支援をしてくれます。このようにして陸に安全に上がることができて、初めて救助完了となるわけです。

寄り添い方

陸から行う寄り添い

119番通報を回りの人にお願いします。スマートフォンなど携帯電話で119番通報すれば、観光地などよくわからない場所にいても、携帯電話から現在の位置情報が119番受理台に送られますので、大丈夫です。つまり子供が119番にかけて、よく説明できなかったとしても「助けて」の一言で救助隊が来てくれます。

「ういてまて」と大きな声で陸から叫び続けます。背浮きで浮いていると、溺れた人は耳が水面の下になっていて陸の人の声がよく聞こえません。

現場で釣りをしていたのなら、動画1のように釣り具の先端に提灯のようにペットボトルを吊り下げます。そして、それを投げて浮いている人に渡します。これをつかむことによって、浮いている人はさらに浮きやすくなり、流されて岸から離れることがなくなります。そして不安が幾分解消されます。この状態で救助隊の到着を待ちます。

動画1 釣り具による確保 (Holding victim by fishing tackle)(水難学会撮影)

思わず水に飛び込んでしまった場合の寄り添い

この場合、救助はできませんので、親子であれば親子そろって、浮いて救助を待ちます。

動画2をご覧ください。119番通報を付近の人にお願いして、思わず飛び込んでしまい、勢いで溺れている人の傍らに泳いでいってしまいました。傍らで安心すると何もできないことに気がつきます。そうしたら、一緒に背浮きで浮いて救助を待ちます。

比較的浮力があって立泳ぎで寄り添うことができるときの様子を動画3に示します。服の間に多量の空気が残っています。これだけでも相当な浮力を持ちますので、立泳ぎの状態で溺れた人の傍らに寄り添うことができます。できれば少しずつ背浮きの状態に入り、安定して浮いて救助を待ちます。

動画2 水に入ってしまった後の背浮きで寄り添い。とっさに水に入ってしまったら、それ以上のことはできないので、一緒に浮いて救助を待つ (taking care of victim)(水難学会撮影)

動画3 水に入ってしまった後の立泳ぎで寄り添い。とっさに水に入ってしまって、衣服に空気が十分入っていたら、立泳ぎの状態で、一緒に浮いて救助を待つことができる (taking care of victim)(水難学会撮影)

まとめ

陸からの寄り添いで溺れた人を見守り、救助隊の到着を待っていてください。ただ、バイスタンダーなのにどうしても水に入ってしまった場合には、最初に水に落ちた人とともに浮いて救助を待っていてください。いずれも、バイスタンダーとして陸にいる間に早く119番通報してください。それがないと、いつまでも救助隊が来ないような状況に陥ってしまいます。

このほかに、水面に浮きながら119番通報する方法や、救命胴衣を着用したより安全な寄り添いの方法について、夏休み期間中にボランティア指導員が親子よりそい教室などにて出前していく予定です。