【ゴーン氏再逮捕】ある新聞が報じた「保釈の弊害」のあきれた中身

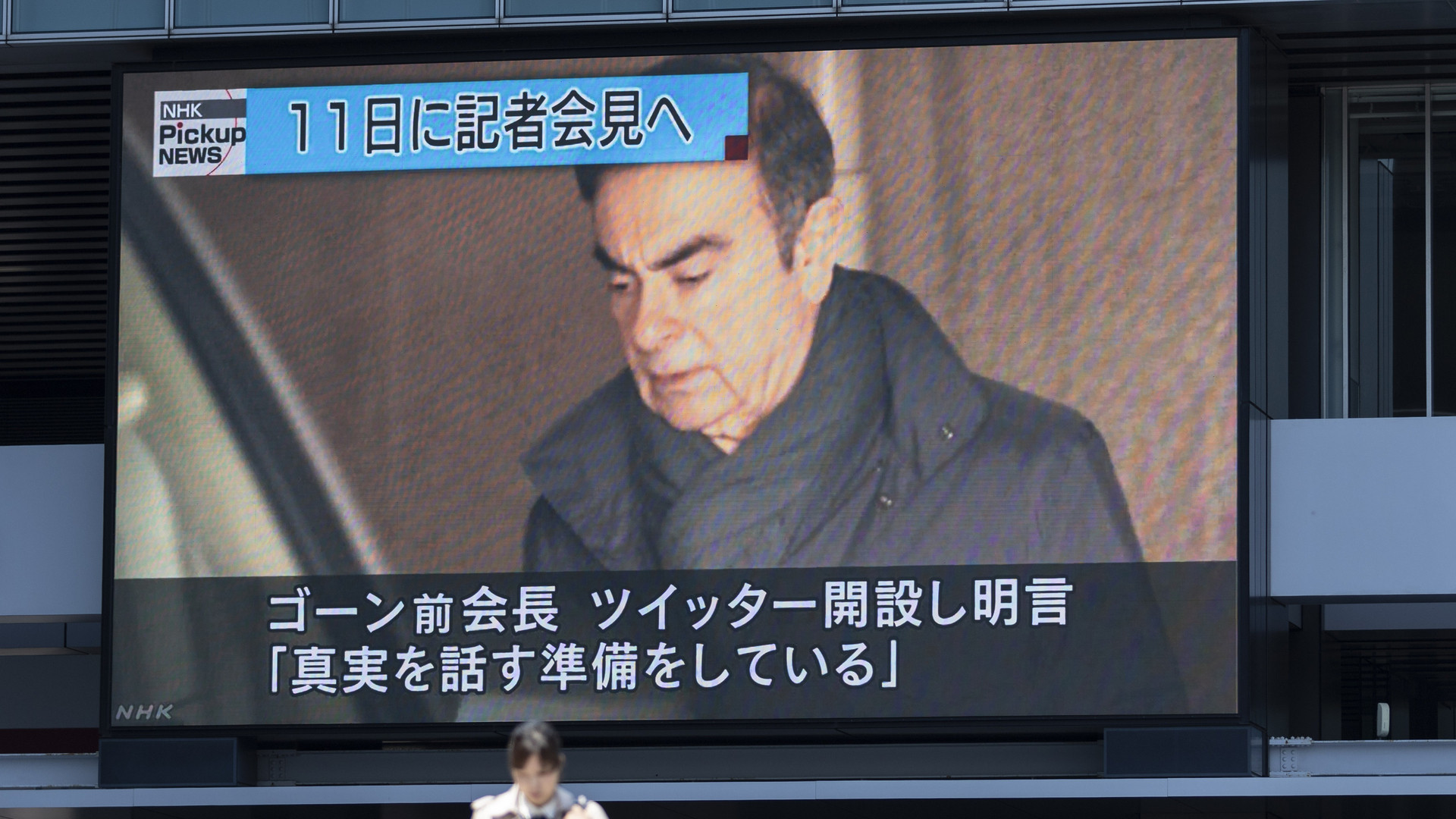

保釈中のゴーン被告が再逮捕された。今朝(4月5日)の朝刊各紙を読んでみると、驚くべき記事があった。

「保釈の弊害 異例の逮捕」とは、産経新聞の朝刊3面の見出しだ。「弊害」とは何か、と読んでみたら、再逮捕時に数十人の報道陣が殺到したことを挙げ「これも保釈ありきの保釈の弊害の一つ」という「ある検察幹部」のコメントが書いてあった。

特捜部は4日、ゴーン容疑者の任意同行に向け入念な準備を進め、約20人の係官を派遣したが、それでも数十人の報道陣が殺到したことで現場は混乱した。

「これも保釈ありきの保釈の弊害の一つ」。ある検察幹部の率直な感想だ。

社会的に注目される事件で数十人の報道陣が殺到することは、「保釈」とは何の関係もないことで、単にメディアが作出した一時的混乱でしかない。「保釈ありき」でもなく、2度の保釈請求が却下された後、ようやく認められている。この意味不明なコメントを採用し、「保釈の弊害」を見出しで強調したセンスには、首をかしげざるを得ない。

余罪捜査中で保釈を認めたのは異例?

記事ではもう一つ、別の検察幹部の「地裁は、余罪捜査が継続していることを承知で保釈を認めた。通常は裁判官の裁量で保釈は認められないケースだった」というコメントも紹介している。

これもおかしい。余罪捜査を理由に勾留継続はできない。

あくまで勾留の理由となった犯罪事実(起訴事実)について罪証隠滅や逃亡の恐れがあることが、勾留の要件である(刑事訴訟法60条1項)。裁判官は罪証隠滅・逃亡の恐れと勾留による不利益を比較検討し、勾留継続の必要がないと判断すれば、裁量で保釈できる(法90条)。

記事には「事件関係者との口裏合わせなど証拠隠滅の恐れがある」とも書かれている。

しかし、それはほとんどの事件について「抽象的可能性」として言えることだ。その「現実的・具体的可能性」があるかどうかが問題である。

裁判所は10億円の保釈保証金に加え、住居出入り口の監視カメラ設置などの厳しい保釈条件を付けた。これならば現実的可能性が低いと判断して検察側の準抗告を却下し、保釈を許可した。否、それでも罪証隠滅の現実的可能性が十分にあるというなら、なぜそう言えるのか根拠を示す必要がある。

さもなければ、検察側の主張の垂れ流しとの批判は免れない。

「海外と比べ勾留期間が長いわけではない」は本当か?

記事には「今回の『再勾留』」という基本的な間違いもあるし(まだ再逮捕であり、再勾留が認められたわけではない)、次のような記述もある(注:紙面版はフランスの情報が削られている)。

欧米メディアの「長期勾留」との批判が背景にあるとみられるが、その報道には刑事司法制度の違いによる誤解も多かった。フランスの刑事法では予審判事の下で捜査が行われ、予審での勾留は原則1年以内、重大事件の場合は最長4年8カ月の勾留が可能だ。必ずしも日本の勾留期間が長いわけではない。

法務省の資料「諸外国の刑事司法制度(概要)」を参照したのかもしれない。しかし、殺人などの凶悪事件ならともかく、経済事件でも同じように当てはまるのか。大手メディアは海外に特派員を置いているのだから、一般論で終わらせずに、各国の経済事件での勾留の実態を調べたらどうだろうか。(*)

メディアにはもう一つ大事な役割がある

結局この記事では「保釈の弊害」が何なのか具体的に示されていない。「悪者は拘束しておくべし」という固定観念に支配されているのかもしれないが、事は一記者の問題ではない。検察側の匿名コメントが、中身も精査しないまま、デスクなど複数の目を通って紙面に堂々と掲載されたことにある。

社説も保釈決定にかなり批判的であり、むべなるかなであるが、ゴーン氏の保釈決定が「社会の安全」を損なうかのような指摘もあり、理解しがたい。「長期の勾留には主に海外のメディアからの批判が強かった」とも書かれているが、日本の刑事司法制度の旧態依然とした問題は海外だけでなく、国内にも立場を超えて厳しい批判がある。

身柄拘束は当人にとって大きな不利益であるから、推定無罪が働く段階では必要最小限にとどめ、拘禁は刑罰を執行する際に行う、というのが刑事司法の大原則であろう。自分の身に置き換えて、万が一のことを考えてみれば、わかるはずだ。もちろん、犯罪の真相究明や社会的害悪の防止も重要だが、従来のメディアはそこばかり重きを置き、捜査機関側への取材に偏重してきた。もう一つ重要な役割として、日本の刑事司法・勾留制度が本当に「必要性・合理性」をもって運用されているかどうか、「社会的な必要性・公益」以上に個人に不利益を課し過ぎていないか、をチェックすることもあるのではないか。

それがなされてこなかったから、いま、国内外から厳しい目で見られているのである。

「保釈中の再逮捕」報道も検証ー4人の元判事の見解は

各紙の「再逮捕」についての報じ方もみておきたい。

そもそも、裁判所は、ゴーン氏による罪証隠滅・逃亡の恐れが十分低いとみて保釈を許可していた。

保釈中の逮捕状請求がなされたときも、裁判所は「被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない」(同法規則143条の3)。逮捕を認めるかどうか最終判断するのは裁判官であり、責任は捜査機関より重いとも言える。

たしかに、再逮捕の事件(「オマーン・ルート」疑惑)は、これまでに起訴された事件とは異なる。だが、移動・渡航・通信などを厳しく制限した保釈条件のもとで、罪証隠滅・逃亡の可能性は、起訴事件と再逮捕事件とであまり変わらないのではないだろうか。それでも再逮捕を認めたということは、保釈を認めた裁判官と異なり、この保釈条件のもとでも「罪証隠滅・逃亡の恐れ」が一定程度ある、と裁判官が判断したことになる。

ただ、逮捕状の却下は、罪証隠滅・逃亡が「ない」など「明らかに」逮捕の必要がない場合に限られるため、却下のハードルが厳しいことも確かだ。却下率は0.059%(平成29年司法統計)であり、逮捕状の事前審査はほとんど機能していないのが現実である。勾留請求の段階ではより厳しく、要件を満たすかどうか審査される可能性がある。

主要6紙のうち、今回の再逮捕について批判的な法律専門家のコメント(ゴーン氏の弁護人を除く)を掲載していたのは、読売、毎日、日経、朝日の4紙だった。産経と東京の両紙は載せていなかった。

4紙とも元ベテラン判事の見解を載せ、4人のうち1人が再勾留を容認する立場、残り3人が再勾留すべきでないとの見解を示していたのが注目される。

(*) アメリカでは、エンロンの創業者ケネス・レイ氏が証券詐欺、銀行詐欺、虚偽報告など11の訴因で大陪審によって起訴されFBIに逮捕されたが、翌日裁判官の前で、全訴因について無罪の答弁をして、50万ドル相当の無担保債券を差し入れて釈放されたという(ゴーン氏の弁護人、高野隆弁護士のブログより)。