東京などで初雪 冬型の気圧配置で寒気が非常に強いと太平洋側でも雪が降る

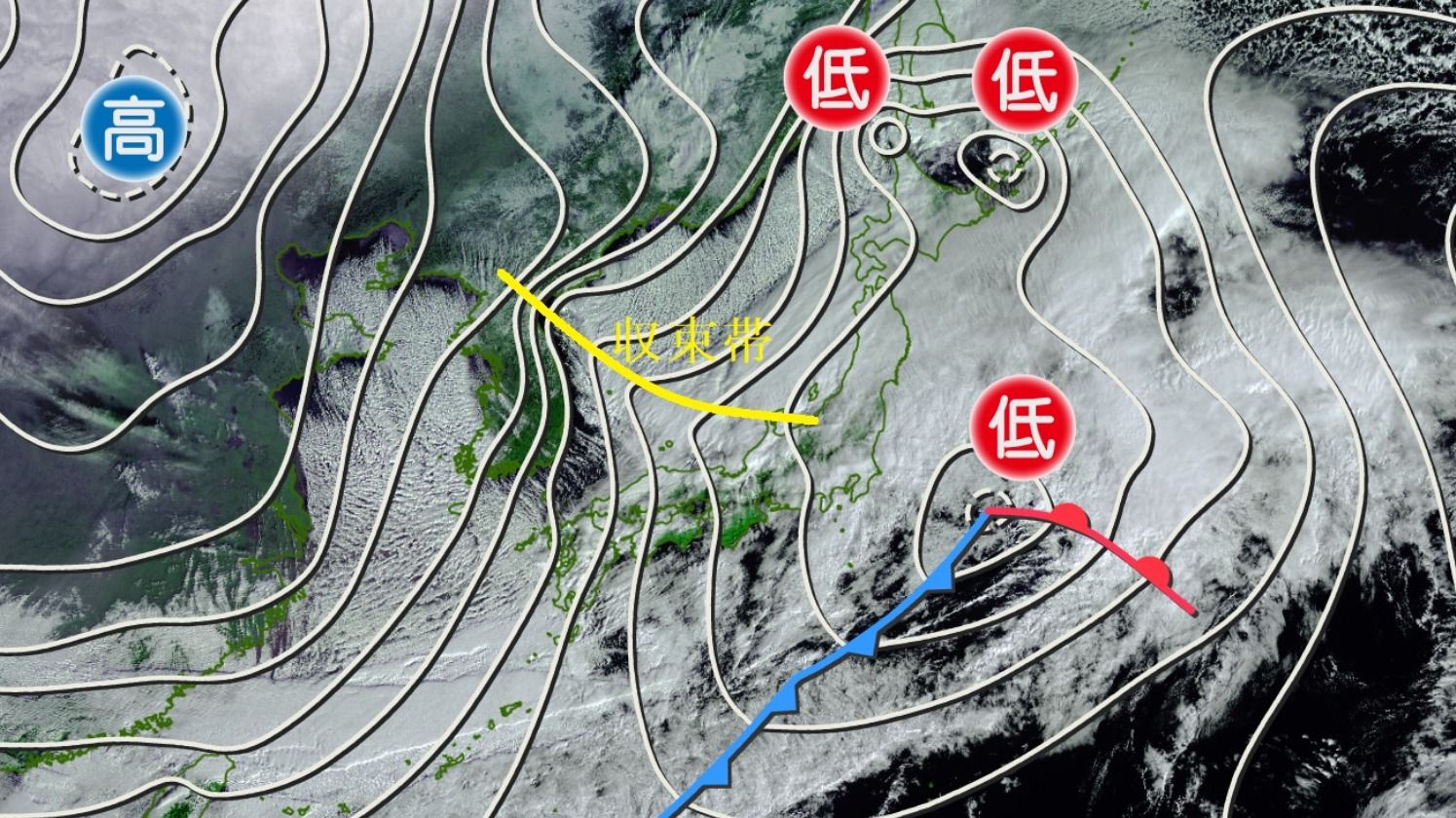

西高東低の冬型の気圧配置

週明けの1月23日(月)にほぼ全国的に雨や雪を降らせた低気圧が日本の東海上に去り、24日(火)以降、日本付近は西高東低の冬型の気圧配置が強まっています。

日本付近の上空約5000メートルには、北日本から東日本で氷点下42度以下、西日本で氷点下36度以下の、この冬一番の強い寒気が流れ込んでいるからです。

日本海や東シナ海には寒気の南下を示す筋状の雲が多数発生し、日本海西部には日本海寒帯気団収束帯と呼ばれる雲が集まった雲バンドができています(タイトル画像参照)。

そして、この雲バンドの端がかかっている山陰地方から北陸地方では大雪となっています。

等圧線の間隔は狭ければ狭いほど風が強くなり、強い寒気を南下させますが、24日の天気図では、特に等圧線が混んでいるのは西日本です。

つまり、24日に強い寒気が南下したのは西日本ということになります。

そして、25日(水)9時の予想天気図では、特に等圧線が混んでいるのは東日本から北日本ですので、強い寒気が特に南下するのは東日本から北日本ということになります(図1)。

千島近海には中心気圧が940ヘクトパスカルと、台風でもなかなか達しないほどの低い気圧となっており、日本付近は縦縞の等圧線がびっしりと並んでいます。

シベリア高気圧の寒気が強い北風となって南下し、日本海に入りますが、日本海の水温はシベリアの寒気にとっては熱いお湯に相当していますので、湯気を上げて日本海を吹き渡ります。

そして日本海から熱と水分を吸収して下層から暖まると、不安定となって次々に積乱雲を形成します。これらの積乱雲は、脊梁山脈で妨げられ、日本海側の地方に雪を降らせますが、その後乾燥した強い風が太平洋側の地方に吹きおりてきます。

上空の強い寒気が日本列島に南下してくると、山地で雪が多い山雪型の大雪になり、上空の強い寒気が日本海に南下してくると、平地でも雪が降る里雪型の大雪となります(図2)。

山雪型の雪でも、里雪型の雪でも、雪が降るのは日本海側で、太平洋側では雪が降らないというのが一般的な話です。

ただ、非常に強い寒気が南下してきた場合は、太平洋側でも雪が降ることがあります。

冬型の気圧配置の時の太平洋側の雪

非常に強い寒気が南下し、積乱雲が発達して背が高くなると、脊梁山脈を乗りこえたり、山脈の低いところをすり抜けて太平洋側に入ってきます(図3)。

風向によって太平洋側で雪の降る場所が大きく異なりますが、北西の強い風が吹くと、福井県の若狭湾から脊梁山脈が比較的低い関が原付近を通って名古屋に雪雲が流れ込み、その結果として、東海道新幹線にときおり遅延や運休が発生します。

関東地方は、西から北側にひろがる山脈の標高が高いために、雪雲が乗りこえたり、山脈の低いところをすり抜けて入ってくることはほとんどありません。

しかし、東北地方を迂回した風と、東海地方を迂回した風が関東の東海上でぶつかって雲が発達することがあります。

風向や風速によってどの海域で雲が発達するかが大きく変わりますが、これが陸上にかかって雨や雪を降らせることがあります。

1月24日の19時過ぎには静岡市で平年より18日遅く、20時過ぎには千葉県銚子で平年より19日遅く、20時30分頃には東京都心で平年より21日遅く初雪を観測しましたが、これは、南下してきた寒気が非常に強かったからです。ただ、このときは、積もりませんでした。

南下してくる寒気が非常に強い場合は、日本海側の地方の大雪に警戒が必要ですが、普段は雪の少ない太平洋側の地方でも大雪となる所がでてきます。

雪の量としては、日本海側より少ない太平洋側ですが、普段からの雪の備えがありませんので、少ない量でも大きな被害が発生します。

ともに警戒が必要です。

今冬の初雪

初雪は、気象官署がある地点において、「8月1日から翌年の7月31日までに初めて降る雪(みぞれを含む)」のことです。

令和4~5年(2022~2023年)の初雪は、北海道最北の稚内で11月3日に平年より14日遅く始まりました。

その後、北海道各地で平年より遅い初雪を観測しました。

12月2日に佐賀で平年より9日早く、12月6日に宇都宮で平年より10日早く初雪を観測し、12月中旬の非常に強い寒波によって福岡や鹿児島、大阪などで平年より早い初雪を観測しました。

しかし、雪がほとんど降らない南西諸島を除くとほとんどの地点では平年より遅い初雪でした(図4)。

初雪から見ると、今冬は冬の訪れが遅かったということになりますが、今回の寒気南下は強烈です。

今冬の冬日と真冬日

令和5年(2023年)は、年始から寒気が周期的に南下していましたが、1月13日は北日本を通過した低気圧に向かって暖気が北上し、4月並みの気温という季節外れの暖かさになりました。

最高気温が氷点下という真冬日を観測した地点数は0となり、最低気温が氷点下という冬日を観測した地点数も急減しています(図5)。

それどころか、鹿児島県名瀬市で26.4度を観測するなど、最高気温が25度以上という夏日を観測したのが21地点(全国で気温を観測している914地点の約2パーセント)ありました。

しかし、この季節外れの暖かさは長続きせず、すぐに西高東低の気圧配置となって寒気が南下しました。

今冬、冬日を観測した地点数が一番多かったのは、1月22日の743地点(約81パーセント)でしたが、24日には859地点(約94パーセント)と、これを更新しました。

1月25日の最低気温の予報は、沖縄県と鹿児島県の奄美大島、種子島と屋久島の海岸部以外は、すべて氷点下の予想ですので、25日にはさらに更新する可能性もあります(図6)。

最低気温が氷点下という冬日を観測する地点数は、1月21日の743地点を上回るかもしれません。

ただ、真冬日の観測地点数は、現時点では12月19日の297地点(32パーセント)に達していません。

それだけ、先月のクリスマスの少し前の寒波が強かったのですが、今回の寒気によって、真冬日の観測地点数も更新されるかもしれません。

今冬の特徴として、冬型の気圧配置は強さの割には長続きしないということがあったのですが、現在南下中の寒気は規模が大きく、長続きする見込みです。

各地の10日間予報

各地の最低気温と最高気温の10日間予報を見ると、各地とも気温の低い日が続くという予報です(図7)。

札幌では、最高気温が氷点下の日が続きますので、10日間以上も冷凍庫の中の生活となり、最低気温はほとんどの日で氷点下10度以下です。

東日本の太平洋側から西日本では、最低気温はほとんどの日で0度前後です。

那覇では、最高気温が20度以上の日もありますが、沖縄にしては寒い気温です。

日本付近は冬型の気圧配置が続きますが、特に26日にかけて強い冬型の気圧配置となることから、北日本から西日本の日本海側では大雪となり、太平洋側の平地でも大雪となる所があるでしょう。

また、全国的に非常に強い風が吹き、大しけとなる見込みです。

大雪や路面の凍結による交通障害、暴風雪、高波に警戒するとともに、低温による水道管凍結などにも注意してください。

タイトル画像、図6、図7の出典:ウェザーマップ提供。

図1の出典:気象庁ホームページ。

図2の出典:饒村曜(平成24年(2012年))、大気現象と災害、近代消防社。

図3の出典:筆者作成。

図4、図5の出典:ウェザーマップ提供資料をもとに筆者作成。