人間国宝 パリに凱旋

エッフェル塔を間近に見るパリの日本文化会館でいま、森口邦彦氏の展覧会が開催されている。森口氏は京都の友禅染の作家で、父の森口華弘(1909〜2008)と親子2代で重要無形文化財保持者(人間国宝)。染色のなかでもとくに蒔糊(まきのり)という独特の技法を駆使した作風で知られる。

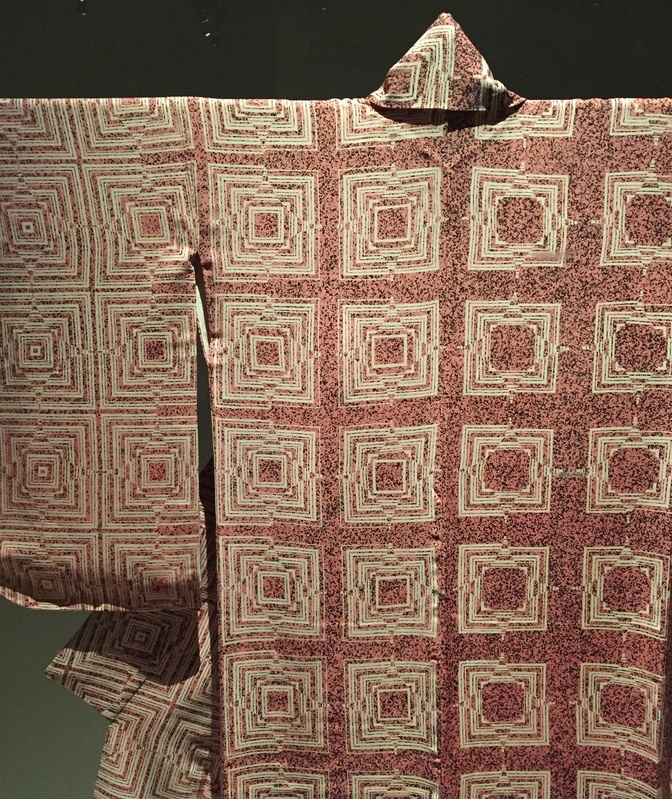

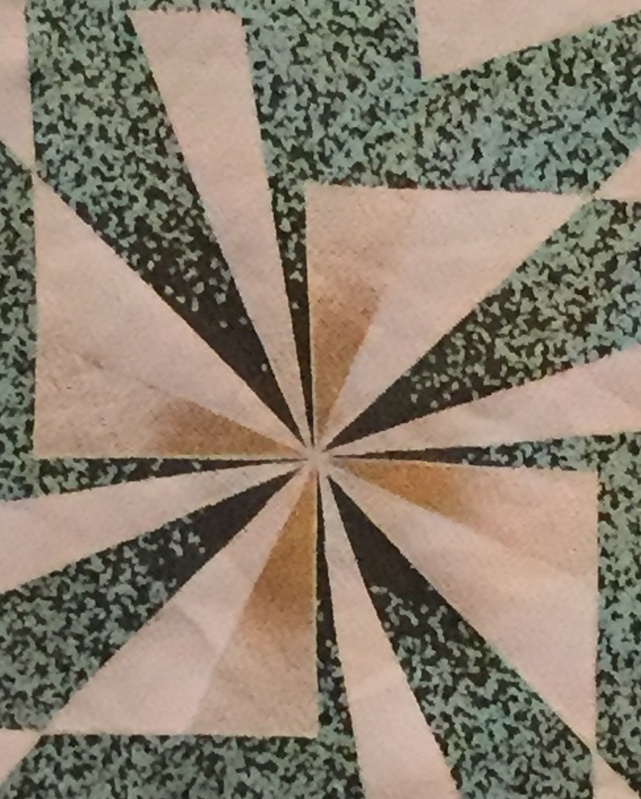

伝統的な友禅染めのきものといえば、日本画をそのまま衣にしたイメージがあるが、彼の作品はその既成概念を覆す斬新なもの。「三越」の新しいショッピングバッグのデザインをした人といえば、ピンとくる人は多いだろう。

京都の染色の家に生まれ、日本画を学んだあと、パリの国立高等装飾美術学校に留学した森口氏は、グラフィックデザイナーになる希望をもったこともあったという。だが、画家バルチュスの助言によって、父と同じ道を志すべく京都に戻った。

それから半世紀。若き日の町に凱旋となった今回の展覧会では、最初に発表した「光」(1967年)から最新作「雪舞」、さらにショッピングバッグのデザインになった「実り」を含む26点が、照明をおとした空間に浮かび上がるように展示されている。

きもの好きのわたしにとって、森口氏の作品を一堂に、しかも穴のあくほど間近で眺められるのは、身体中の血が逆流するくらい高揚する僥倖だ。ある程度の距離をおいて見るデザインとしての面白さ、近づくほどに吸い込まれてゆく微細な点描画のような蒔糊の小宇宙。そしてまたすこし離れて、これを身にまとったらどんなふうな柄ゆきになるのか、包まれたときの気分を想像してみる。

会場でそんなふうにためつすがめつしているのはわたしだけではなく、フランスの老若男女も同様。きもの、日本の伝統、友禅染……、そういった枕詞抜きにして思わず引き込まれてしまうような魅力を森口氏の作品は持ち合わせている。

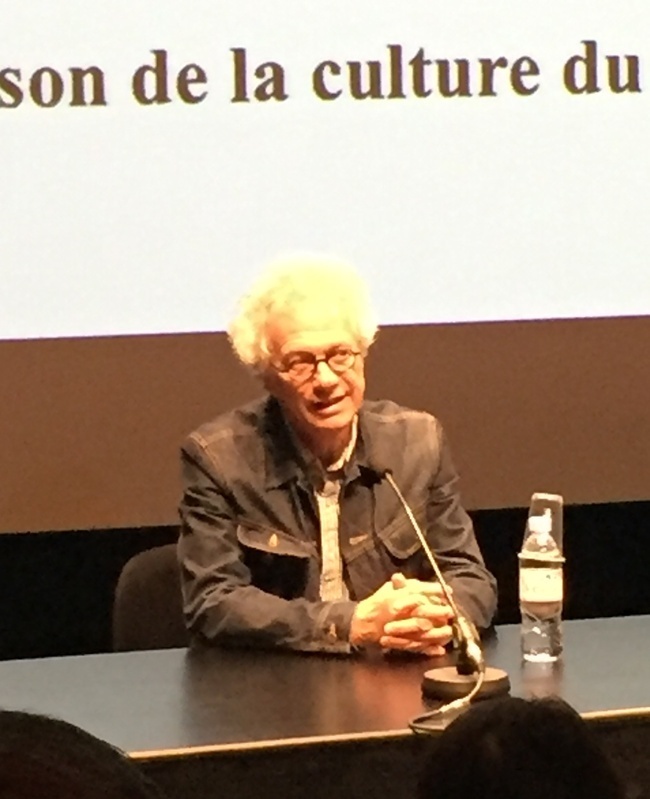

展覧会では作品のほかにもうひとつ見どころがある。それはフランス人アーティスト、マーク・プティジャン氏が撮影しドキュメンタリーフィルム。仕事場でもあり暮らしの空間でもある京都の町家で、森口家の一員のようになってカメラを回したものだ。「先生」に面会する来客、週刊誌の取材風景、お坊さんが仏壇でお経をあげているところ、出入りの魚屋さんやラッパを鳴らしながら自転車でやってくる豆腐屋さんと夫人とのやりとり、微笑ましい夫婦の会話や温かな食卓……。

外国人の強みといえるだろうか、日本人ならあたまから自己規制がかかってしまうようなところを、無垢な好奇心で入り込んだことで、森口夫妻のチャーミングな素の姿が映し出されている。

そして、ナレーションもBGMもなく、息づかいだけが伝わってくる仕事場の風景。

竹の尺差しとセンチメートルの定規両方で見当をつけてから、白絹のうえにフリーハンドでまっすぐな線を引くところなどでは、こちらもおもわず息をとめてしまうほどの集中度だ。明かりは手元のみ。昼か夜かわからないような周囲の暗さは、映像作家の演出なのかどうかわからないが、果てしなく地道で孤高な営みの連続があってはじめて一枚のきものが生まれることを実感する。

坪庭の蹲を見つめながら、森口氏は言う。

「伝統っていうのは、この水のようなものじゃないかと思います。流れる水の清らかさ。わたしのしていることはこの一滴の水のようなものです」

この道50年、これからもさらに私たちを魅了する作品を創っていかれるに違いない国宝の言葉である。

「森口邦彦 ー隠された秩序ー」展 2016年12月17日まで