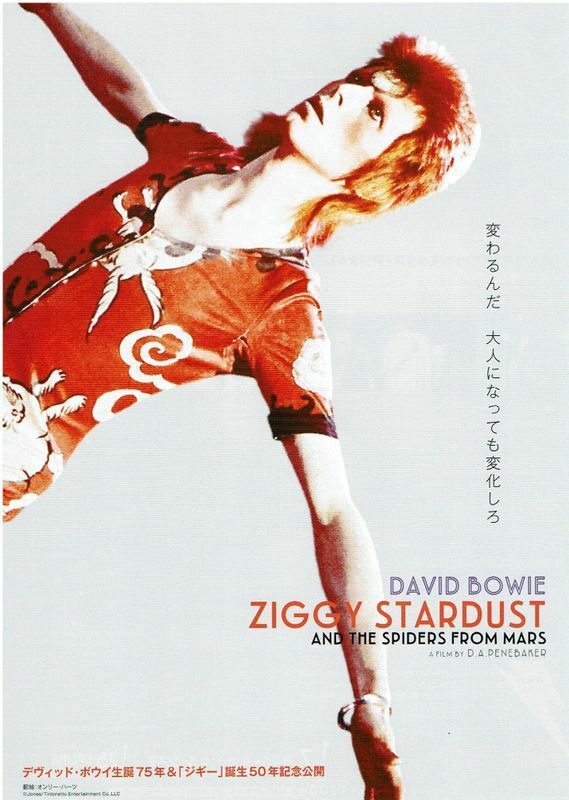

ボウイが「ジギー・スターダスト」になって50年。あの熱狂のコンサート映画が、大スクリーンに帰還した

ただ一身と「アイデア」が、ロック史上屈指のスペクタクルを

あのデヴィッド・ボウイにして「一世一代」と言い切っていい、ある意味「究極」のロック・ムーヴィー『ジギー・スターダスト』が、いままた劇場公開されている。1月7日の渋谷Bunkamuraル・シネマを皮切りに、28日よりアップリンク吉祥寺ほか、そして全国で順次公開される。この機会を逃すと、次はいつになるかわからない。だから観て、体験して、没入すべきだと僕は思う。あなたがロック音楽に「やられている」人ならば。あるいは「やられてしまう、可能性がある」人ならば――。

という本作は、コンサート映画だ。イギリスが産んだ傑出したロック・アーティスト、デヴィッド・ボウイによる、73年7月3日のロンドンはハマースミス・オデオン公演の模様をとらえたもの――というかほとんど「公演の模様」しかない。映画の大半は、ステージ上のボウイとバンド(ザ・スパイダーズ・フロム・マーズ)の演奏シーン。つまり真っ正直に、ライヴ・ショウをとらえた「だけ」の構造なのだが——これが「すごい」。なぜならば、ここにある音楽と、それを生み出すに至った「アイデア」がすごかったからだ。

その「アイデア」とは、簡単に言うと「ペルソナを用意して、そのキャラクターを演じることによって」表現をおこなっていくこと、だった。このときのボウイが演じたキャラクターが「ジギー・スターダスト」だった。72年に彼が発表したアルバム『ジギー・スターダスト(原題:The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars)』にて、この「人物」は世に姿をあらわした。異星から地球にやってきた両性愛者のロックスターという設定で、ボウイは「ジギー」として歌を書き、「ジギー」として歌った。歌の内容は「ジギーのストーリー」だ。あと5年で崩壊し滅亡する地球に降り立ったジギーと、彼を崇拝する少年少女たちの交歓めいたものが、ときに具体的に、ときに抽象的に語られていく。ジギーの成功と没落が、同様に語られていく。

真実を語るための、フィクションの「仮面」だった

だから同アルバムはロック・オペラやコンセプト・アルバムにも近いのだが、しかしどちらとも、構造的に異なっていた。より正しくは「ミュージカル劇のサウンドトラック」ともいえるものだった(ここが「アイデア」だ)。つまりこれは「芝居」なのだから、音だけでは未完成なのだ。「板の上」にて実演されて、初めて完結する、画竜点睛を得るものだ。だからボウイにとっては「ジギーになりきって演じる」コンサートの場こそが、最も重要な「現場」となるという、そんなアイデアだった。

こうなった理由は、ボウイがもともと「頭のなかが演劇の人」だったから、というのがひとつ(本作のなかでも、リンゼイ・ケンプ仕込みのパントマイム・シーンを見ることができる)。もうひとつが、この時代のロックのメインストリームにおいて広がりつつあった風潮への、完全なる「逆張り」を、彼がやろうとしたからだ。「フィクションによって、真実を語る」ことを目指したからだ。

たとえば解散後のビートルズ。たとえば米SSW勢。最も重要視されたのは「飾らないリアリズム」だったろうか。髪や髭を伸ばし、よりナチュラルに、フリーに、レイドバックして(あるいは、政治的にだけはアグレッシヴになって)「大人の音楽」を奏でることにどんどん傾斜していった60年代の成功者たちがいた。それが大いに、受けてもいた。しかしこのときのボウイは、そっちとは、まったく路線が違う。だって彼は突然「宇宙人になっちゃった」のだから。

救世主のいないロックの出発点

本名(がそもそもボウイではないのだが)から遠く離れ、実人生の反映やら、幼少期の記憶やら、親兄弟や友だちとの交流やら、生まれ育った土地への愛着やら——そんなものの「リアリティ」を、一切合切ゴミ箱にブチ込んで(もしくは、ロッカーのなかへと叩き込み、鍵を閉めて)、ボウイは突然、両の眉毛を剃り上げる。髪を真っ赤に染め、短く刈って逆立たせ、色鮮やかなメイクアップおよび異様な装束に身を包み、SFめいたストーリーを、身をくねらせながら歌い踊る……この姿に、少年少女が熱狂した。

なぜならば、家庭にも学校にも「どこにも居場所がない」とつね日ごろから感じている子供なんて、世にいくらでもいたからだ。「ナチュラルな若い大人」なんかとはなんの関係もなく、そもそも、そんなものになれる希望などなにもなく、無力で、ひとりひとり孤立して、そして心の底に渇望感を抱えたままの彼ら彼女らは、ほとんど自らの命と引き換えるようにして、燃え立つような「ロック」を欲していた。その渇望に応えるようにしてあらわれ出でた者のひとりこそが、だれあろう、ジギー・スターダストだった。

本作を観るたびに僕が目を奪われるのは、客席の少女たちの表情だ。まさに切羽詰まっている。泣いている人も、幾人もいる。楽しいコンサート鑑賞、なんて余裕ある顔つきの人は、ほとんどいない。もっとシリアスな、ぎりぎりの崖っぷちにいるかのようにして、そして手を伸ばす。決して届きはしない、ステージ上にいる「あの人」に向けて。まるで宗教体験みたいだ。あるいは、他者から救済されるのではなく、自らが自らを変革するために集ったセミナーみたいに——しかし場内の少女たちは、そして少年たちも、自らの「不幸」を、まず最初に否応もなく認識させられる。なぜならばステージ上に、本当は「ジギー・スターダスト」なんていないからだ。「ジギーを演じている」ボウイがいる、だけだからだ。ゆえにこの空間の熱狂というのは徹底的に空疎であり、だからこそ逆説的に、「ロックによって」自らを革新できる可能性が生じてくる。なぜならば観客のあなただって「ジギーになれる」かもしれない、からだ。ジギーのストーリーを語りついでいく人は「あなたかもしれない」からだ……。

およそこんな構造が、ボウイによって生み出された「ジギー・スターダスト」という「芝居」の全容だったと僕は考える。だから当然、これはある時点でわかりやすく「終わる」必要がある。本作にとらえられたコンサートこそが、ジギーおよびこのバンドの最終公演だった。だからまるで(たとえが古いが)キャンディーズみたいに、ボウイはステージ上で「このバンドによる活動は、今日でおしまい」と告げる——のだが、意外や場内から(キャンディーズのときとは違って)さほど大きな悲鳴は上がらない。ツアーの最終日だから「そういうこともあるのかも」と、お客の側があらかじめ読んでいたのか。あるいは、前述の「ボウイのアイデア」が、すでに十全に伝わりきっていた、のか……。

ゴスもパンクもヴィジュアル系も、みんな「ジギー」の子孫だ

実際問題、ジギー・スターダストによって、この後、つまり1973年以降のロック音楽は大きく「変化」した。ある意味みんな、次から次へと「ジギー化」した。「ナチュラルな若い大人」ではなく、人工的で知恵を絞った、ギトギトでバキバキなポップ音楽をこそ、指向していく。最も近いところではグラム・ロックの爛熟だが、それだけじゃない。大袈裟ではなく、ロックのほとんどすべての領域に、このときのボウイのアイデアは抜き差しがたく大きな影響を与えている。この音楽と「本作のようなライヴ・パフォーマンス」なくして、その後のニューウェイヴも、ゴスも日本のヴィジュアル系も、パンクもグランジも、ヒップホップやダンス音楽の一部ですら「一切なかった」かもしれない。

50年代に「発見」され、60年代に開拓されていったロック音楽という大陸に、未踏の荒野が広がっているかのように感じられていた70年代初頭、そこに突然、(まだだれも見たことがない)地球儀を手に「降臨」してきた宇宙人めいた存在こそが、この当時のボウイだった。だからこそ「シンプルなコンサート映画」が、ギンギラギンの、すさまじい光量を放ちつづける、ロック史上屈指のスペクタクルともなり得たわけだ。

監督は、ボブ・ディラン『ドント・ルック・バック』で歴史に一度大きく名を刻んだ名匠D・A・ペネベイカー。衣裳には山本寛斎——だからあの有名な、ヤンキー特攻服めいた漢字マント「出火吐暴威」も、その「引き抜き」も登場。そして日本版では、歌詞和訳もボウイ史上屈指の「意訳」で決めてくれる字幕は、シュガーベイブのベースだった寺尾次郎……という布陣だ。ボウイの生誕75周年記念イベントの一環としての上映となる。

毎年この時期になると、僕はデヴィッド・ボウイのことを考える。1月8日は、彼の誕生日だ。69回目のその日に26枚目のスタジオ・アルバム『★(ブラックスター)』をリリースし、翌々日の1月10日に彼は地上を去った――ことになっている、からだ。なぜ「ことになっている」などと書くかというと、あまりにも「劇的」で、決まりすぎているからだ。だからもしかして「事前に本人作の台本があったのか」など、つい思ってしまうからだ。

ボウイとは「芝居の人」であり、ロックとは芝居であり、人生もまた芝居であることを、身を持って示してくれた人だった。そんな彼が、最初の絶頂期に残したケレンの一発、刹那の美が、このフィルムのなかには刻印されている。