ホームズを主人公とした作品が宝塚歌劇に初登場、宙組『シャーロック・ホームズ』

宙組公演『シャーロック・ホームズ』、これはなかなかに手強い舞台だと思った。さながらホームズが立ち向かう数々の事件のように一筋縄ではいかない。

作・演出の生田大和は子どもの頃ホームズの世界に夢中になり、そのシリーズを読み耽ったという。その思い入れがたっぷり詰め込まれ、それがタカラヅカの総合力を余すところなく使って表現されている。それゆえに密度が濃く手強いが、観終わった後は、事件が解決した後のような爽快さもある。

幕が開くと、不穏な空気が立ち込める19世紀末のロンドンへと一気に引き込まれる。最初にホームズが立ち向かうのは「切り裂きジャック」の事件である。実際にこの時代のロンドンを震撼させた事件であり、「もしホームズがこの事件に出合ったら?」という想定はこれまでも多くの人の興味を惹きつけてきた。そこから物語を始めていくところが、まず心憎い。

真風涼帆演じるシャーロック・ホームズが、まさにイメージどおりのホームズであることに驚かされる。飄々として偏屈な才人だが、どこか人情味がある。そして、ひとたび事件となると子どものように夢中になる。生田氏いわく「この企画は、真風涼帆あって初めて成立した」とのことだが、わかる気がする。

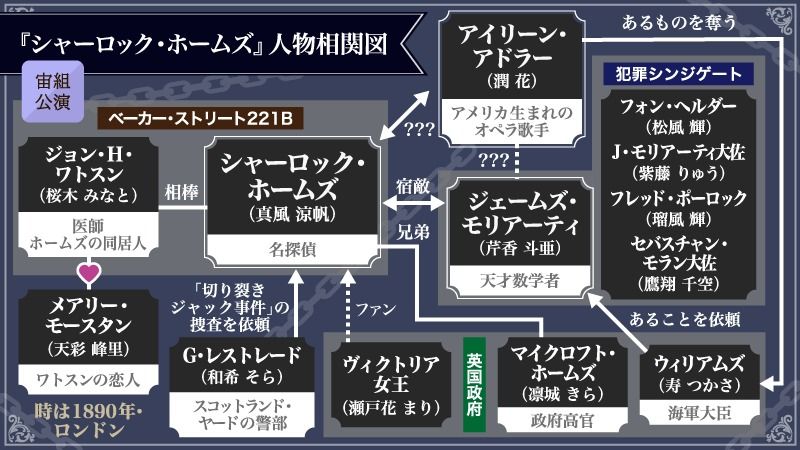

お馴染みのキャラクターも次々と登場する。ホームズの相棒として知られるワトスン(桜木みなと)は天才の対局にある常識人、そしてホームズの仕事の誠実な記録者としての存在感をきっちりと出していた。スコットランド・ヤードのレストレード警部(和希そら)もややお疲れ気味な中間管理職の雰囲気を醸し出している。出演者それぞれが原作を紐解きつつ、この舞台でどう居たら良いのかを研究したことが見て取れる。

「恋愛に関心なし」のホームズを主人公にする本作でトップ娘役の潤花が演じるのが、かつてホームズを翻弄した「あの女性(ひと)」アイリーン・アドラーだ。万人に愛される可愛らしさが潤花の持ち味だと思うが、まさにそれが役柄にうまくはまり、タカラヅカ的にいいバランスに決まったファムファタルぶりだった。

ちなみに、アイリーンとホームズとの出会い、そしてボヘミア王が関わる事件について歌で語られるが、元ネタは『ボヘミアの醜聞』である。こういう部分はシャーロキアン(ホームズ愛好家)には嬉しいところだろうが、原作を読んでいない人には少々わかりづらいかもしれない。

やがて物語は帝国主義時代の世界の闇の部分にも切り込んでいく。19世紀末といえば、西欧諸国が植民地獲得競争に血眼になっていた時代であり、その禍根は今なお世界の各地に残されている。また、資本主義が急速に発達し、資本家と労働者との対立構造が浮き彫りになった時代でもある。

この時代を舞台にしたタカラヅカ作品は『エリザベート』をはじめ数あれども、こうした「支配・非支配」の構造に目を向けた作品はあまり見かけない

だが、本作品ではその構造そのものの「支配」を目論む存在として、ホームズの宿敵・『最後の事件』のモリアーティが登場するのだ。芹香斗亜演じるモリアーティは「こういう役を待っていました!」という役どころ。悪魔というよりむしろ堕天使のような美しい佇まいがかえって恐ろしい。「人間世界から悪が消え去ることは永遠にない」ことを象徴しているかのようだ。

これに対抗するのが、ワトスンの恋人メアリー(天彩峰里)が放つ「善」なる光の煌めきではないだろうか。前作『夢千鳥』の他万喜役での怪演で振り切れた分、逆方向への振り切りの幅も広がっているようだ。

こうして後半は、世界を舞台にしたスケールの大きな物語へと一気に展開してゆく。このあたりはタカラヅカの真骨頂だ。観客もまた、ホームズワールドからタカラヅカワールドへ一気に引き込まれる感がある。

モリアーティの企みは国家を危機に陥れるものだった。ベーカー街221Bを中心に回っていた話がいきなり世界レベルにスケールアップする。その時、ホームズとしてのキャラクターを忠実に演じていた真風涼帆もそこに収まっていることはできず、世界の平和を守るスーパーヒーローとなっていくようだ。

この作品を観たシャーロキアンは、あちこちに仕込まれたホームズネタを発見してニヤリとするのではないだろうか。私自身はシャーロキアンではないが、この作品をきっかけに、世界中で聖書の次に読まれているという「ホームズもの」の魅力に惹き込まれている。また一つ、タカラヅカが新たな世界の扉を開けてくれたようだ。

だが、この作品は「ホームズもの」のダイジェストには留まっていない。世界を揺るがす巨悪に対しても、ひとりホームズだけは屈することなく立ち向かっていく姿こそが、タカラヅカがこの作品に託した「夢」ではないだろうか。