公立学校教員・残業代判決は何が問題か

少しずつではあるが前進していた「教員の働き方改革」に冷や水を浴びせかける、醜悪ともいえる判決が大きく報道された。

公立小学校教員である原告の残業代と損害賠償の請求が棄却された、令和3年10月1日さいたま地裁の判決で、原告は既に控訴の方針を示している。

公立小教員の残業代訴訟、請求棄却 「明日からの希望見えない」原告の男性、控訴の方針(弁護士ドットコムニュース 2021年10月1日(金) 19:21配信)

判決文や訴訟資料は、こちらで閲覧できる。

この判決は、教員の長時間労働の問題に取り組み、判決で検討されている給特法改正の問題で国会参考人として意見を述べた私にとっても、大変悔しい内容だった。

本稿は、この裁判を闘った原告である男性教員の控訴審での裁判闘争への応援として、判決の問題点を解説したい。

この判決の最大の問題は、請求を棄却(否定)した結論ではない(これまで、何件も先行する教員による残業代請求事件等の結論を踏襲した代わり映えのないものにすぎないから)。

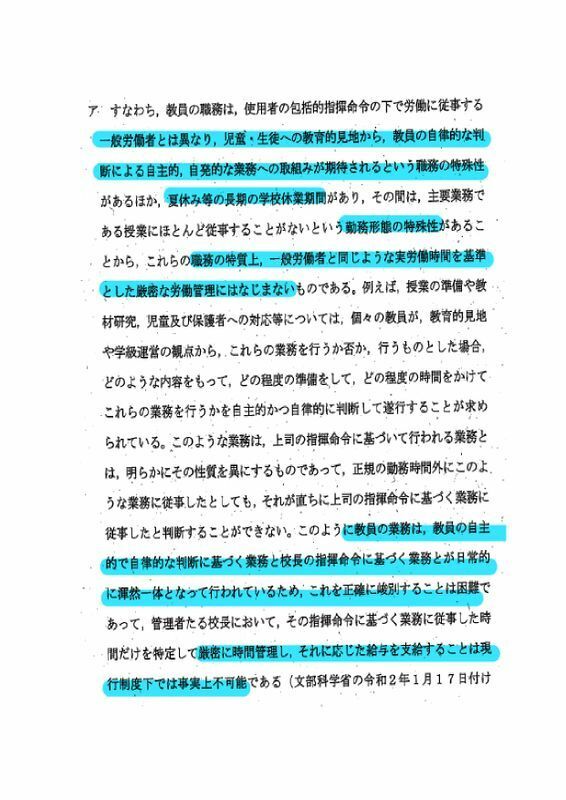

むしろ、社会問題となっている教員の長時間労働の法的要因であり、既に法改正の方向性が議論されている給特法の存在意義について悩みを示さず現在も失われていないと正面から肯定するばかりか、教員の「職務と勤務態様の特殊性」(給特法1条)を理由に、一般の労働者とは異なり、教員は厳密な労働時間管理ができないとして、法令上使用者に課された労働時間把握義務を否定している点である。

労働時間把握の重要性

これまでYahoo!ニュース個人に記事でも繰り返し指摘してきたが、教員にかぎらず、長時間労働の是正にとって最も重要なのは、厳格な労働時間把握である。厳格に労働時間を把握しなければ、労働実態が密室化し、どのような時短の取組も机上の空論で終わりかねない。

また、教員の労働実態から時間把握が不可能などという理屈がまかり通ってしまえば、現在少しずつ機能しつつある、教員の労働時間の上限指針(原則、在校等時間月45時間以内とする)の運用にも悪影響を及ぼすだけでなく、長時間労働を要因とする過労死等の公務災害における認定にも悪影響を及ぼしかねないのだ。

克服された理論に依拠する判決

この判決が正面から認める給特法の趣旨は、教員の働き方改革の議論の過程で、文科省すらも妥当しなくなっていることを自認し克服された理論である。

教員の長時間労働においては、給特法が要因となって労働時間把握が困難であることが指摘されて、その克服のために、いわゆる上限指針や労安衛法などにより、現在は客観的な労働時間把握が重要であることが法令上の根拠をもって徹底されている。

たとえば、上限指針では、教育職員の服務を監督する教育委員会が講ずべき措置として、 教育職員が在校している時間は、ICTの活用やタイムカード等により客観的に計測し、校外で職務に従事している時間も、できる限り客観的に計測するとしている。

判決の論理が既に文科行政でも既に克服された過去の理論であることは、上限指針が出されるに至った出発点といえる中教審の答申〔「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(答申)」平成31年1月25日中央教育審議会〕を踏まえると明らかになる。

○給特法は,教師の時間外勤務が社会的な問題となる中で,「教育が特に教員の自発性,創造性に基づく勤務に期待する面が大きい」こと等を踏まえ,「一般の行政事務に従事する職員と同様な時間的管理を行うことは必ずしも適当ではなく,とりわけ超過勤務手当制度は教員になじまない」との考えの下,「教員の職務の特殊性と勤務態様の特殊性」に基づき昭和46 年に制定されたものであり,同法の定める一つ一つの仕組みが互いに密接に関連して全体の制度が形作られた。(答申・44頁箇所)

ここは、給特法制定時の理論を示した「過去の理論」の箇所だが、この判決はまさにこの理論にのっている。

しかし、答申はこの理論を教員の置かれた現状を踏まえてこれを正面から否定していく。

○ 本制度の下では,所定の勤務時間外に管理職の時間外勤務命令に基づいて教師が業務を行うのはいわゆる超勤4項目に関する業務の場合のみであって,それ以外の業務を行う場合は,当時から,教師の自発性・創造性に着目し,教師が自らの判断で「自発的」に勤務しているものと整理されてきた。こうしたことから,給特法のために,学校の勤務時間管理が不要であるとの認識が広がり,また同時に教師の時間外勤務を抑制する動機付けを奪い,長時間勤務の実態を引き起こしているとの指摘がある。

○この点に関し,学校や教師をめぐる状況が当時から大きく変化する中,こうした「自発的勤務」は,管理職からの超過勤務命令の下で行っているものではないものの,そのほとんどが,教師が自らの校務分掌等を踏まえて実施しているものであり,それぞれの教師としては業務としてやらなくてはならないものとの意識から行っていることが実態となっている。加えて,教員勤務実態調査の結果によると,所定の勤務時間外に行っている業務としては超勤4項目に関する業務以外のものがほとんどであることが明らかになっている。(答申・44頁箇所・太字は引用者)

このように、答申では、給特法が教員の「勤務時間管理が不要」という認識を生み出している問題点を指摘して、実態調査によると所定の勤務時間外に行っている業務としては超勤4項目に関する業務以外のものがほとんどであることが明らかとの認識が示されている。

そのうえで、教師自らの判断で行うものであれば勤務時間管理の対象にはならないというのが「誤解」と断じて、勤務時間管理の意識を希薄化が生じている問題点を指摘する。

○ また,業務改善の基本となる勤務時間の管理に関して言えば,学校現場において,「自発的勤務」は,教師自らがその判断で行うものであって,勤務時間管理の対象にはならないという誤解が生じているのも事実である。そして,この誤解のために「自発的勤務」の時間も含めた勤務時間管理の意識を希薄化させ,その結果,時間外勤務の縮減に向けた取組がなかなか進まないという点も実態として認めざるを得ない。

○ こうした現状は大きな問題であり,この状況を改善する必要がある。勤務時間管理はそもそも現在においても適切に行わなくてはならないが,さらに今般の働き方改革推進法(労働安全衛生法の改正)により,勤務時間の把握が事業者の義務として法令上明確化された。このような制度改正を踏まえ,地方公務員においても条例やそれに基づく規則等で時間外勤務の上限を定める動きがあるが,今回制定した上限ガイドライン(引用者注、2019年12月の給特法改正を経て法的根拠のある指針に格上げ)においては,この条例や規則等では対象とはならない可能性のあるこれまで「自発的勤務」と整理されてきた超勤4項目以外の業務のための時間についても在校等時間として勤務時間管理の対象にすることが明確となった。(答申・44~45頁箇所・太字は引用者)

上記の通り、労働時間管理が不十分である「現状は大きな問題であり、この状況を改善する必要」があるとして、労安衛法の改正( 同66 条の8の3)や上限指針において、「自発的勤務」と整理されてきた超勤4項目以外の業務のための時間についても在校等時間として勤務時間管理の対象にすることが明確になったとするのである。

以上から分かるとおり、この判決は、答申等が既に指摘する労働時間把握の徹底には背を向けて、文科省では既に克服された過去の遺物というべき給特法の理念を持ち出し、教員の労働時間把握を事実上不可能などといういう暴論を述べているのだ。

自主的な労働は把握不可能?

判決は教員の労働について、自主的、自発的な業務の取組であることを理由に、職務の性質上、一般の労働者と同様に労働時間管理が馴染まないとするが、これは戯言だ。

自主性・創造性がある仕事は、何も教員に限らないが、労働者である限り、法令上、使用者には労働時間把握が要求されている。

たとえば、大きな裁量をもつ労働者、たとえば弁護士・公認会計士・税理士でも、研究者職でも大学教員でも、さらには原告と同じような教育活動を行う私立学校の教員も、自主的・創造的な仕事ではあるが、労働者であれば、使用者に法令上厳格な労働時間把握義務が課される。

公立学校の教員が職務の性質上、一般の労働者と同様に労働時間管理が馴染まないなどという妄言は、(公立)学校の外では通用しないのだ。

たとえば、労働法研究者の道幸哲也教授(北海道大学名誉教授)は以下の様に「労働に対する無知」と指摘をしている。

「自主的な作業であることから労働時間制を否定することはナンセンス・・・どんな仕事でも、労働サイドの自主性や工夫を内在しているからであり、とりわけ教師のような専門職については自主性に欠ける仕事は全く想定し得ない。・・・『労働』に対する無知を示すもの・・・労働時間性の認定は、自主性の有無では無く、あくまでやっている仕事と業務との関連性を重視すべき」

「給特法上前述のような解釈しかできないならば、同法の全面改定が不可欠である」

(季刊教育法2020年6月号)

判決の付言を評価すべき?

判決は、最後に以下の付言をしており、この点を評価する向きもあるので、ここにも言及しておきたい。

本件事案の性質に鑑みて、付言するに、本件訴訟で顕れた原告の勤務実態のほか、証拠として提出された各種調査の結果や文献等を見ると、現在のわが国における教育現場の実情としては、多くの教育職員が、学校長の職務命令などから一定の時間外勤務に従事せざるを得ない状況にあり、給料月額4パーセントの割合による教職調整額の支給を定めた給特法は、もはや教育現場の実情に適合していないのではないかとの思いを抱かざるを得ず、原告が本件訴訟を通じて、この問題を社会に提議したことは意義があるものと考える。わが国の将来を担う児童生徒の教育を今一層充実したものとするためにも、現場の教育職員の意見に真摯に耳を傾け、働き方改革による教育職員の業務の削減を行い、勤務実態に即した適正給与の支給のために、勤務時間の管理システムの整備や給特法を含めた給与体系の見直しなどを早急に進め、教育現場の勤務環境の改善が図られることを切に望むものである(判決45頁箇所)

重要なのは判決本体であるが、そこでこの判決は「教員の業務の本質は、現在でも変わるところがなく、労基法37条を適用除外して、教職調整額の支給制度を設けた根拠は全く失われていない」と述べる。

他方で、判決は、法的に意味のない無価値な付言として「教職調整額の支給を定めた給特法は、もはや教育現場の実情に適合していないのではないか」と述べる。

給特法の教職調整額の支給を定める規定に対するこの判決の評価はブレがあり一貫しない。

この判決はたしかに原告の時間外労働を認定しているが、その認定した労働時間は呆れるほど少ない。教員の労働時間の特殊性や自主性などを理由にして、判決が実際に認定した労働時間は、請求期間11ヶ月中・時間外労働があったと認定したのが僅か半分以下の5ヶ月、しかも最大で月で約15時間(週ではない!)だ(文末の注1)。

このような裁判官らは、教員の仕事を、労働者を、馬鹿にしているのだろうかというのが率直な感想だ(労働時間認定の詳細は、判決別紙4等を参照)。

既にこれまで教員の過労死等の公務災害事件においては、持ち帰り残業など(真に)認定困難な労働時間も含め認定がなされてきた過去の裁判例の蓄積もある。

たとえば、近時の裁判例でも、原告と同じ小学校教員の原告の月40時間超の持ち帰り残業をも含む時間外労働(発症前1ヶ月で100時間近い時間外労働)を認め公務災害を認定している。

教員の労働時間の管理が困難などという妄言で、事実認定から裁判官が逃げることを許すべきではない。

裁判官らは、世間的な批判を免れるため、この付言が一人歩きして大きく報道されるであろうことを狙って世間体を取り繕った付言を書き、判決の評価で重要な本体部分では過去の遺物のような給特法の「根拠は全く失われていない」と断定して、原告の訴えを退けているのだ。

繰り返すが、裁判所が認定したのは、11ヶ月中6ヶ月は法外残業無し、最大で僅か月約15時間の残業だ。

この残業時間が事実だと心から信じているのなら、判決で法改正に言及する必要などないではないか。

私は、この裁判官らと同じく司法に関わる一弁護士、とりわけ教員の労働問題にかかわる労働弁護士として、あなた方裁判官にはプロとしての矜持はないのか!と問いたい。

裁判官の権限外の立法過程に口を挟み(文末の注2)「現場の教育職員の意見に真摯に耳を傾け」て法改正の必要性を説く(付言より)暇があったら、自分の職務である判決書において、原告教員や、それを支える全国の教員やその家族、支援者の長年にわたる悲痛ともいえる意見に対して、誠実に耳を傾けるべきだ。

それこそ、裁判官の職業的使命ではないのか。

付言が法改正に役に立つ?

付言の以下の箇所は、給特法の改正には活用の余地があるというご意見を全否定するつもりはない。

わが国の将来を担う児童生徒の教育を今一層充実したものとするためにも、現場の教育職員の意見に真摯に耳を傾け、働き方改革による教育職員の業務の削減を行い、勤務実態に即した適正給与の支給のために、勤務時間の管理システムの整備や給特法を含めた給与体系の見直しなどを早急に進め、教育現場の勤務環境の改善が図られることを切に望むものである(判決45頁)

とはいえ、同じ判決本文では執拗に教員の業務の自主性・創造性を強調し、厳密な労働時間管理は事実上不可能という「労働に対する無知」や「誤解」をまき散らし、「教員の業務の本質は、現在でも変わるところがなく、労基法37条を適用除外して、教職調整額の支給制度も受けた根拠は全く失われていない」とまで言っている。

この判決の考え方に基づく「勤務時間の管理システムの整備や給特法を含めた給与体系の見直し」とはどのようなものかを想像すると、心底恐ろしい。

現在の法令で法的義務とされている教員の労働時間把握は不可能であると明記されてしまい(今後、公務災害などの認定も難しくなるだろう、とんでもない改悪)、仮に教職調整額を適当に上積みでもして、(悪名高き定額働かせ放題の要因である)合法的な固定残業代的システムの構築でもするのであろうか。

この判決を克服して、東京高裁で素晴らしい判決を獲得されることを期待して、原告や弁護団を心から応援したい。

〔注1〕2021年10月3日追記:この判決は、残業代(主位的請求)と損害賠償(予備的請求)が請求されているが、残業代請求については、根拠となる労基法37条の適用を排除して、原告の労働時間を「検討するまでもなく」門前払いして請求を否定している(判決27頁)。したがって、賃金請求に関して労働時間の認定はしておらず、判決が労働時間の認定をしたのは、損害賠償請求に関する点に過ぎない点は意識すべきだろう。

一般的に、賃金請求の場面とは異なり、労災や損害賠償請求の場面での労働時間は緩やかに認定されるとされており(労働時間認定のダブルスタンダード)、それなのに、教員の労働時間の特殊性や自主性などを理由にし厳格に労働時間を判断した点でも、この判決の異常さは際立つ。本訴訟が労基法32条違反を問題としたので賃金請求における厳格な労働時間認定に裁判所が引きずられたのかもしれないが、いずれにせよ労働時間の認定に問題があることに変わりは無い。

〔注2〕2021年10月3日追記:判決が「付言」せずとも、令和元年12月の給特法改正時、参議院附帯決議では、「2,3年後を目途に教育職員の勤務実態調査を行った上で、本法(引用者注:給特法)その他の関係諸法令の規定について抜本的な見直しに向けた検討を加え、その結果に基づき所要の措置を講ずること」が指摘されていた(12項)。

また、本文で触れた平成31年の中教審の答申では、中長期的課題としてではあるが、「公立学校の教師に関する労働環境について,給特法・・略・・といった法制的な枠組みを含め,必要に応じて検討を重ねることも必要」と指摘している。

要は、法改正に向けた検討は既定路線で、抜本改正の実現に重要なのは「勤務実態調査」で現実の教員の長時間労働が正確に示されるのかという点であった。それなのに、本判決が労働時間把握自体が困難であるかのような司法判断を示したことは、法改正に向けた運動にとって逆風である。