昭和47年、東京都出身。東京大学農学部水産学科卒業後、東京大学海洋研究所の修士課程に進学し、水産資源管理の研究を始める。東京大学海洋研究所に助手・助教、三重大学准教授を経て、現職。専門は水産資源学。主な著作は、漁業という日本の問題(NTT出版)、日本の魚は大丈夫か(NHK出版)など。

関連リンク(外部サイト)

記事一覧

1〜25件/42件(新着順)

ロシアへの経済制裁で、この水産物が消える

ロシアへの経済制裁で、この水産物が消える アサリの産地偽装はなぜ繰り返されるのか? ~みんなが幸せになる産地偽装のカラクリ~

アサリの産地偽装はなぜ繰り返されるのか? ~みんなが幸せになる産地偽装のカラクリ~ クロマグロの漁獲枠が15%増えるのですが、乱獲にはならないのでしょうか?

クロマグロの漁獲枠が15%増えるのですが、乱獲にはならないのでしょうか? 水産流通の闇:漁協職員のカツオ横流しは、なぜ起きたのか

水産流通の闇:漁協職員のカツオ横流しは、なぜ起きたのか 基礎からわかる「トリチウム排出問題」

基礎からわかる「トリチウム排出問題」 SDGS ゴール14 「海の豊かさを守ろう」について学ぼう その3

SDGS ゴール14 「海の豊かさを守ろう」について学ぼう その3 SDGS ゴール14 「海の豊かさを守ろう」について学ぼう その2

SDGS ゴール14 「海の豊かさを守ろう」について学ぼう その2 SDGS ゴール14 「海の豊かさを守ろう」について学ぼう その1

SDGS ゴール14 「海の豊かさを守ろう」について学ぼう その1 6年ぶりの豊漁でも、ウナギが安くならない理由

6年ぶりの豊漁でも、ウナギが安くならない理由 サンマ一尾6000円!! 価格高騰の背景を解説

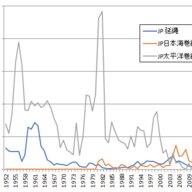

サンマ一尾6000円!! 価格高騰の背景を解説 今年のサンマは、去年よりも資源量が3割減で、サイズも小さいようです。

今年のサンマは、去年よりも資源量が3割減で、サイズも小さいようです。 マスメディアが伝えないサンマ漁獲枠の問題点: EUもサンマ漁業に参戦か?

マスメディアが伝えないサンマ漁獲枠の問題点: EUもサンマ漁業に参戦か? ホッケの漁獲規制に反対する漁業者の主張を検証(その1)ホッケの減少は環境変動ではなく、漁獲が原因。

ホッケの漁獲規制に反対する漁業者の主張を検証(その1)ホッケの減少は環境変動ではなく、漁獲が原因。 魚介類の半数、資源量危機 日本周辺、水産庁が評価

魚介類の半数、資源量危機 日本周辺、水産庁が評価 「ノルウェーサバが獲りすぎで国際認証停止」の背景

「ノルウェーサバが獲りすぎで国際認証停止」の背景 野党のための漁業法改正入門

野党のための漁業法改正入門 臨時国会で議論されている漁業法の改正について

臨時国会で議論されている漁業法の改正について 【吉報】今年のサンマは、去年よりサイズが大きく、量も多く獲れそうです!

【吉報】今年のサンマは、去年よりサイズが大きく、量も多く獲れそうです! ワシントン条約でニホンウナギの貿易規制の議論がスタート。規制反対の日本は苦しい状況。

ワシントン条約でニホンウナギの貿易規制の議論がスタート。規制反対の日本は苦しい状況。 クロマグロの漁獲枠配分を見直すべき二つの理由

クロマグロの漁獲枠配分を見直すべき二つの理由 マグロ漁業者は、なぜ、水産庁にデモをしたのか

マグロ漁業者は、なぜ、水産庁にデモをしたのか 小規模漁業を衰退させる理不尽なクロマグロの漁獲枠配分

小規模漁業を衰退させる理不尽なクロマグロの漁獲枠配分 重油流出事故の情報が発信されない理由を海上保安庁の中の人に聞いてみました

重油流出事故の情報が発信されない理由を海上保安庁の中の人に聞いてみました 奄美大島沖で大規模な石油流出事故 海洋生態系への影響は?

奄美大島沖で大規模な石油流出事故 海洋生態系への影響は? 【論点整理】クロマグロの規制を議論する国際会議が始まりました。

【論点整理】クロマグロの規制を議論する国際会議が始まりました。