不登校の気持ちを無視した「学校復帰前提策」を撤廃へ 文科省が示した本気度とは

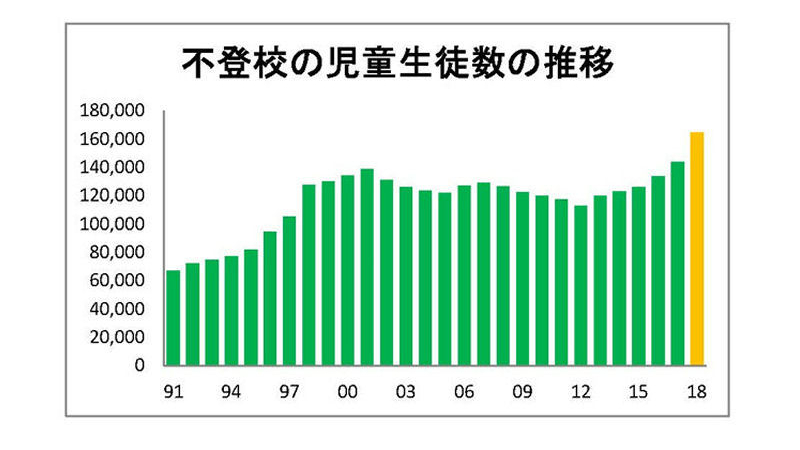

不登校の子どもの数が過去最多を更新し16万4528人(2018年度)になりました。昨年度比で2万人増。少子化も進むなか、とくに激しい増加を見せたのが小学生です。全小学生における不登校率は2年間で1.5倍、急増しています。

こうしたなか文科省は、10月25日に、これまでの不登校対応を転換させる通知を全小中学校へ向けて出しました。同時に、不登校対応を定めてきた3つの通知(1992年、2003年の通知)などを廃止しました。

不登校対応は廃止された3つの通知に沿って行なわれてきた歴史を考えると、これらの通知は「不登校対応の根幹」とも言えます。その通知を廃止したのは対応刷新に向けて文科省が明確な姿勢を打ち出してきたと言えるでしょう。なぜ文科省は対応を刷新させたのでしょうか。この通知は、不登校の子を持つ家庭や学校現場のみならず、いま国が「学校」をどう捉えているのかがわかる資料にもなりますので、通知内容をくわしく解説していきます。

文科省が廃止した旧通知の問題点

これまでの不登校対応は、本人の意志以上に「学校に登校する」という結果が重視されてきました。不登校の子には学校へ行けないだけの理由があります。同級生からいじめを受けていたり、教師との関係で苦しんでいたり、どうしても学校や教室へ入れない理由があります。それならば学校以外で育つ道を模索すればよいのですが、子どもの気持ちや事情も無視して学校へ来させようとしてきました。

これは「学校復帰前提策」と呼ばれ、不登校の子どもと親が苦しみ、孤立させられてきた主要因でした。

学校復帰前提策によって追いつめられた例は、数えきれないほどあります。私が聞いたなかでは、学校復帰を迫る先生からの電話が怖くて部屋にひきこもらざるをえなかった人や、急な家庭訪問を受けて自殺を図った子もいました。

こうした学校復帰前提策は、学校現場からも疑問の声が上がっていました。30代の中学校教員は「子どもが嫌がっているのに、なぜ学校へ戻すことばかりが重要視されるのか」と話していました。しかし、いくら教員が疑問に思っても、文科省が通知によって学校復帰前提策を促していたため、やめることができなかったのです。しかし今回の通知では、学校復帰前提策はやめて、その子にとって適切な教育環境を整備するよう求められたのです。

文科省の新方針とは

文科省が新たに求めている不登校対応とは、不登校支援は「学校復帰よりも社会的自立が目標である」というものです。通知内容の冒頭には下記のように書かれています。

◎不登校児童生徒への支援に対する基本的な考え方

(1)支援の視点

不登校児童生徒への支援は,「学校に登校する」という結果のみを目標にするのではなく,児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて,社会的に自立することを目指す必要があること。また,児童生徒によっては,不登校の時期が休養や自分を見つめ直す等の積極的な意味を持つことがある一方で,学業の遅れや進路選択上の不利益や社会的自立へのリスクが存在することに留意すること。

不登校に関するリスクにも触れていますが、重要なのは冒頭の一文「『学校に登校する』という結果のみを目標にするのではなく」です。これまでは、本人の意志よりも「学校へ登校する」という結果が重視されてきたからです。

ただし、文科省が「学校復帰よりも社会的自立を」と周知したのは初めてではありません。これで5度目です。今回は旧通知を廃止したという点で特別な意味を持っていますが、これまでにも学習指導要領や有識者会議からの報告書でその意向が盛り込まれてきました。

しかし、学校復帰前提策の転換は現場に浸透していません。どんな政策も現場に浸透するまでには時間がかかるものですが、学校復帰前提策は50年以上も続いたため、現場教員にその意向が伝わらなかったのです。そこで不登校に関わる市民らはたびたび文科省に周知を要望。さらには文科省の有識者会議や議員からの指摘を受けて、文科省は5度目の周知と旧来の通知を廃止にまで踏み切ったわけです。

新通知への懸念と期待の声

一方、周知内容を知る関係者からは、期待と懸念の声が広がっています。

不登校の課題と言えば、不登校の「その後」が整備されていないことです。学校へいかなくなることで、子どもは勉強や友だちと遊ぶことも満足にできなくなります。代わりとなるフリースクールや教育支援センターもまだまだ数が少ないです。今回の通知で期待されているのは、フリースクールや不登校の子を特別に受け入れる学校(不登校特例校)、さらにはインターネットなどを利用した通信教育の広がりです。通信教育であれば場所は問われません。自宅で勉強をしたことを校長判断で「出席扱いにする」という措置は、現段階でも認められています。こうした通信教育が、通知によってさらに認められやすくなるでしょう。

一方、通信教育には懸念も広がっています。具体的には「通信教育によって子どもが追いつめられるのではないか」という声です。これまで子どもたちは学校を休めば学校と縁が切れて休息できるという状況がありました。休息が得られれば新たなスタートが切りやすくなります。しかし、通信教育が拡充され、家のなかにまで「学校の勉強」が押し寄せてしまうと、子どもは心から休めず追いつめられてしまうことがあります。通信教育を運営する会社も、意図せずに子どもを傷つけてしまう点を懸念していました。

期待と懸念が広がっていますが、現在、不登校は大きな潮の変わり目に立っています。今回の通知は文科省の刷新に向けた「本気」を示したものです。文科省が考えうる最大の周知を図ってきました。

正直に言えば、私が不登校の取材を始めて18年間、これほど文科省の意向に賛同したことはありません。文科省の学校復帰前提策を批判してきたのが私の18年間でした。しかし、学校復帰前提策を排除して、子どもに適切な環境をという指摘は、ひとまず賛同せざるをえません。端的に言えば「学校だけがすべてではない」という意向を示したわけです。

この通知によって教室や子どもたちがどのように変わっていくのか、今後とも引き続き取材を続けて議題の場に載せていきたいと思います。